ungemein festhaften und der Abpinselung kräftigen Widerstand leisten, während bei allen anderen

Spezies dieses Segment glatte Cuticula hat, deren Schuppen leicht abfallen.

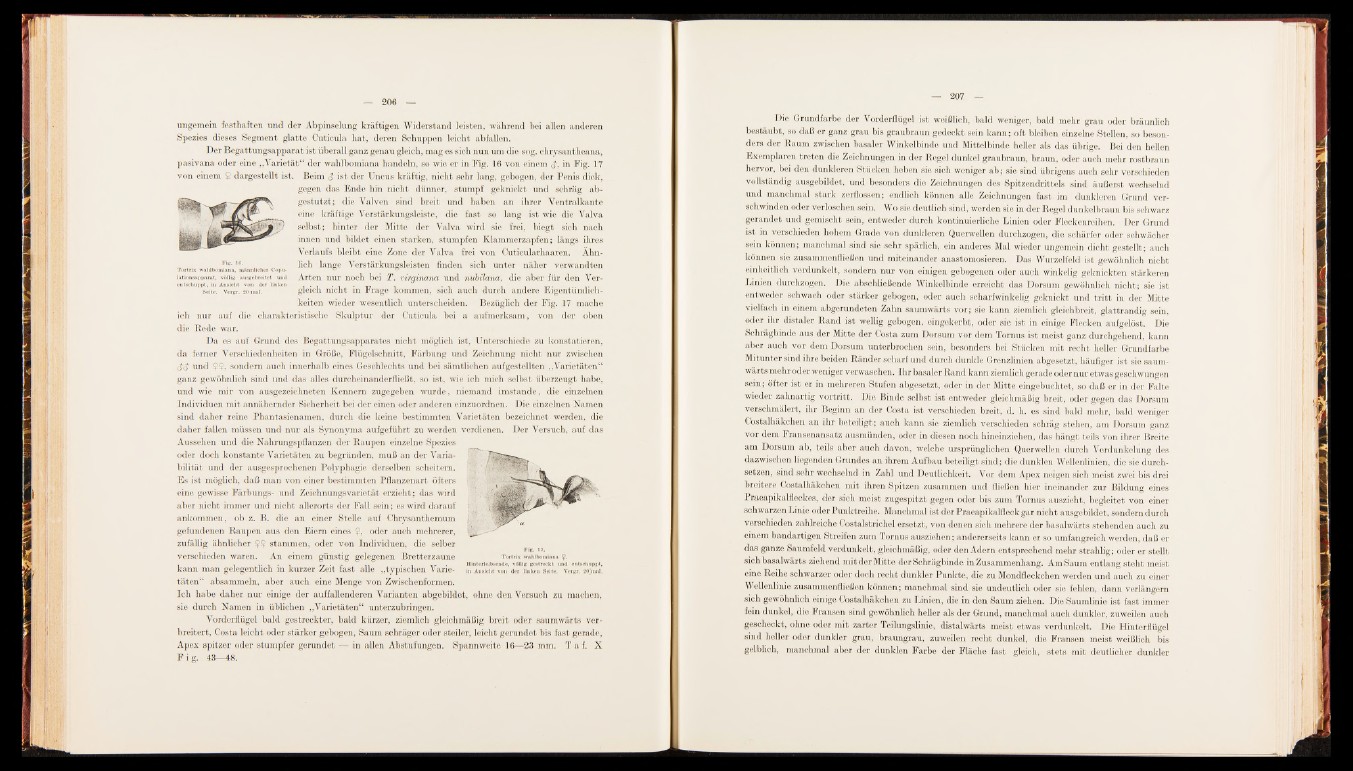

Der Begattungsapparat ist überall ganz genau gleich, mag es sich nun um die sog. chrysantheana,

pasivana oder eine „Varietät“ der wahlbomiana handeln, so wie er in Fig. 16 von einem <$, in Fig. 17

von einem $ dargestellt ist. Beim ist der Uncus kräftig, nicht sehr lang, gebogen, der Penis dick,

gegen das Ende hin nicht dünner, stumpf geknickt und schräg abgestutzt;

die Valven sind breit und haben an ihrer Ventralkante

eine kräftige Verstärkungsleiste, die fast so lang ist wie die Valva

selbst; hinter der Mitte der Valva wird sie frei, biegt sich nach

innen und bildet einen starken, stumpfen Klammerzapfen; längs ihres

Verlaufs bleibt eine Zone der Valva frei von Cuticularhaaren. Ähnlich

lange Verstärkungsleisten finden sich unter näher verwandten

Arten nur noch bei T. virginana und nubüana, die aber für den Vergleich

nicht in Frage kommen, sich auch durch andere Eigentümlichkeiten

wieder wesentlich unterscheiden. Bezüglich der Fig. 17 mache

lgj||

M i t

Seite. Vorgr. 20 11

ich nur auf die charakteristische Skulptur der Cuticula bei a aufmerksam, von der oben

die Rede war.

Da es auf Grund des Begattungsapparates nicht möglich ist, Unterschiede zu konstatieren,

da ferner Verschiedenheiten in Größe, Flügelschnitt, Färbung und Zeichnung nicht nur zwischen

cJ<? und $$, sondern auch innerhalb eines Geschlechts und bei sämtlichen au fgestellten „Varietäten“

ganz gewöhnlich sind und das alles durcheinanderfließt, so ist, wie ich mich selbst überzeugt habe,

und wie mir von ausgezeichneten Kennern zugegeben wurde, niemand imstande, die einzelnen

Individuen mit annähernder Sicherheit bei der einen oder anderen einzuordnen. Die einzelnen Namen

sind daher reine Phantasienamen, durch die keine bestimmten Varietäten bezeichnet werden, die

daher fallen müssen und nur als Synonyma auf geführt zu werden verdienen. Der Versuch, auf das

Aussehen und die Nahrungspflanzen der Raupen einzelne Spezies

oder doch konstante Varietäten zu begründen, muß an der Variabilität

und der ausgesprochenen Polyphagie derselben scheitern.

Es ist möglich, daß man von einer bestimmten Pflanzenart öfters

eine gewisse Färbungs- und Zeichnungsvarietät erzieht; das wird

aber nicht immer und nicht allerorts der Fall sein; es wird darauf

ankommen, ob z. B. die an einer Stelle auf Chrysanthemum

gefundenen Raupen aus den Eiern eines $, oder auch mehrerer,

zufällig ähnlicher $$ stammen, oder von Individuen, die selber

verschieden waren. An einem günstig gelegenen Bretterzäune Tortrix wahlbomiana $.

kann man gelegentlich in kurzer Zeit fast alle „typischen Varie- in Andct«^^der wM*n,

täten“ absammeln, aber auch eine Menge von Zwischenformen.

Ich habe daher nur einige der auffallenderen Varianten abgebildet, ohne den Versuch zu machen,

sie durch Namen in üblichen „Varietäten“ unterzubringen.

Vorderflügel bald gestreckter, bald kürzer, ziemlich gleichmäßig breit oder saumwärts verbreitert,

Costa leicht oder stärker gebogen, Saum schräger oder steiler, leicht gerundet bis fast gerade,

Apex spitzer oder stumpfer gerundet — in allen Abstufungen. Spannweite 16—23 mm. Taf. X

Fi g . 43—48.

Die Grundfarbe der Vorderflügel ist weißlich, bald weniger, bald mehr grau oder bräunlich

bestäubt, so daß er ganz grau bis graubraun gedeckt sein kann; oft bleiben einzelne Stellen, so besonders

der Raum zwisohen basaler Winkelbinde und Mittelbinde heller als das übrige. Bei den hellen

Exemplaren treten die Zeichnungen in der Regel dunkel graubraun, braun, oder auch mehr rostbraun

hervor, bei den dunkleren Stücken heben sie sich weniger ab; sie sind übrigens auch sehr verschieden

vollständig ausgebildet, und besonders die Zeichnungen des Spitzendrittels sind äußerst wechselnd

und manchmal stark zerflossen; endlich können alle Zeichnungen fast im dunkleren Grund verschwinden

oder verloschen sein. Wo sie deutlich sind, werden sie in der Regel dunkelbraun bis schwarz

gerandet und gemischt sein, entweder durch kontinuierliche Linien oder Flecken reihen. Der Grund

ist in verschieden hohem Grade von dunkleren Querwellen durchzogen, die schärfer oder schwächer

sein können; manchmal sind sie sehr spärlich, ein anderes Mal wieder ungemein dicht gestellt; auch

können sie zusammenfließen und miteinander anastomosieren. Das Wurzelfeld ist gewöhnlich nicht

einheitlich verdunkelt, sondern nur von einigen gebogenen oder auch winkelig geknickten stärkeren

Linien durchzogen. Die abschließende Winkelbinde erreicht das Dorsum gewöhnlich nicht; sie ist

entweder schwach oder stärker gebogen, oder auch scharfwinkelig geknickt und tritt in der Mitte

vielfach in einem abgerundeten Zahn saumwärts vor; sie kann ziemlich gleichbreit, glattrandig sein,

oder ihr distaler Rand ist wellig gebogen, eingekerbt, oder sie ist in einige Flecken aufgelöst. Die

Schrägbinde aus der Mitte der Costa zum Dorsum vor dem Tomus ist meist ganz durchgehend, kann

aber auch vor dem Dorsum unterbrochen sein, besonders bei Stücken mit recht heller Grundfarbe

Mitunter sind ihre beiden Ränder scharf und durch dunkle Grenzlinien abgesetzt, häufiger ist sie saumwärts

mehr oder weniger verwaschen. Ihr basaler Rand kann ziemlich gerade oder nur etwas geschwungen

sein; öfter ist er in mehreren Stufen abgesetzt, oder in der Mitte eingebuchtet, so daß er in der Falte

wieder zahnartig vortritt. Die Binde selbst ist entweder gleichmäßig breit, oder gegen das Dorsum

verschmälert, ihr Beginn an der Costa ist verschieden breit, d. h. es sind bald mehr, bald weniger

Costalhäkchen an ihr beteiligt; auch kann sie ziemlich verschieden schräg stehen, am Dorsum ganz

vor dem Fransenansatz ausmünden, oder in diesen noch hineinziehen, das hängt teils von ihrer Breite

am Dorsum ab, teils aber auch davon, welche ursprünglichen Querwellen durch Verdunkelung des

dazwischen hegenden Grundes an ihrem Aufbau beteiligt sind; die dunklen Wellenlinien, die sie durchsetzen,

sind sehr wechselnd in Zahl und Deutlichkeit. Vor dem Apex neigen sich meist zwei bis drei

breitere Costalhäkchen mit ihren Spitzen zusammen und fließen hier ineinander zur Bildung eines

Praeapikalfleckes, der sich meist zugespitzt gegen oder bis zum Tornus auszieht, begleitet von einer

schwarzen Linie oder Punktreihe. Manchmal istderPraeapikalfleckgar nicht ausgebildet, sondern durch

verschieden zahlreiche Costalstrichel ersetzt, von denen sich mehrere der basalwärts stehenden auch zu

einem bandartigen Streifen zum Tornus ausziehen; andererseits kann er so umfangreich werden, daß er

das ganze Saumfeld verdunkelt, gleichmäßig, oder den Adern entsprechend mehr strahlig; oder er stellt

sich basalwärts ziehend mit der Mitte der Schrägbinde in Zusammenhang. Am Saum entlang steht meist

eine Reihe schwarzer oder doch recht dunkler Punkte, die zu Mondfleckchen werden und auch zu einer

Wellenlinie zusammenfließen können; manchmal sind sie undeutlich oder sie fehlen, dann verlängern

sich gewöhnlich einige Costalhäkchen zu Linien, die in den Saum ziehen. Die Saumlinie ist fast immer

fein dunkel, die Fransen sind gewöhnlich heller als der Grund, manchmal auch dunkler, zuweilen auch

gescheckt, ohne oder mit zarter Teilungslinie, distalwärts meist etwas verdunkelt. Die Hinterflügel

sind heller oder dunkler grau, braungrau, zuweilen recht dunkel, die Fransen meist weißlich bis

gelblich, manchmal aber der dunklen Farbe der Fläche fast gleich, stets mit deutlicher dunkler