Zeichnung etwas geschrumpft war, und in dem er bei b die Kerne des corpus luteum sah, welch letztere

er jedoch als „einige größere öltropfen“ deutet. In dem Fig. 17 zugrunde liegenden Stadium sollen

an beiden Enden Polzellen vorhanden sein, es ist aber klar, daß die einen (a) ebenfalls dem corpus

luteum angehören. Die Figuren 18 und 20 entsprechen Blastodermstadien mit acht Polzellen. In

dem Stadium von Fig. 20 soll die zellige Struktur des Blastoderms verschwunden sein, was sich

daraus erklären könnte, daß sich hier die Blastodermzellen gerade in Teilung befanden^ Da

Meinert die Polzellen an und für sich für zweifelhafte Gebilde hält, bezweifelt er natürlich auch

Metschnikoffs Ergebnis, daß aus den Polzellen die neuen Keimstöcke hervorgehen; denn er hält

es für ganz „absurd“, daß Zellen, die aus dem Blastoderm herausgetreten sind, „bis zu einem

vorausbestimmten Ort innerhalb des Körpers zurückgelangen können.“

B. 2. Entwicklungsperiode.

Dotterzellen. Erste Anlage des Keimstreifens.

Nach diesem geschichtlichen Rückblick komme ich wieder auf meine eigenen Untersuchungen

zurück. Wir haben jetzt die weiteren Differenzierungen des Blastoderms zu betrachten. Dieses

wird durch immer neue Teilungen außerordentlich dicht und zellenreich, bleibt aber zunächst noch

ein einschichtiges und in allen seinen Teilen gleichmäßiges Epithel (Fig. 23). Da alle Zellen des

Embryos in das Blastoderm eingingen, war der Dotter eine zeitlang von Zellen entblößt. Dies ändert

sich jetzt; denn aus dem dichten Epithel treten an

verschiedenen Stellen einzelne Zellen nach innen hervor

und wandern in den Dotter hinein. Sie bestehen aus

blassen Kernen und einem nicht sehr reichlichen,

amöbenartig gestalteten Protoplasma. Es sind die schon

viel besprochenen D o t t e r z e l l e n , denen wir in

der weiteren Entwicklung immer wieder begegnen

werden. Außer ihnen sind im Dotter die dunkel gefärbten

Restkörper von der verschiedensten Größenordnung

ständig zu erkennen.

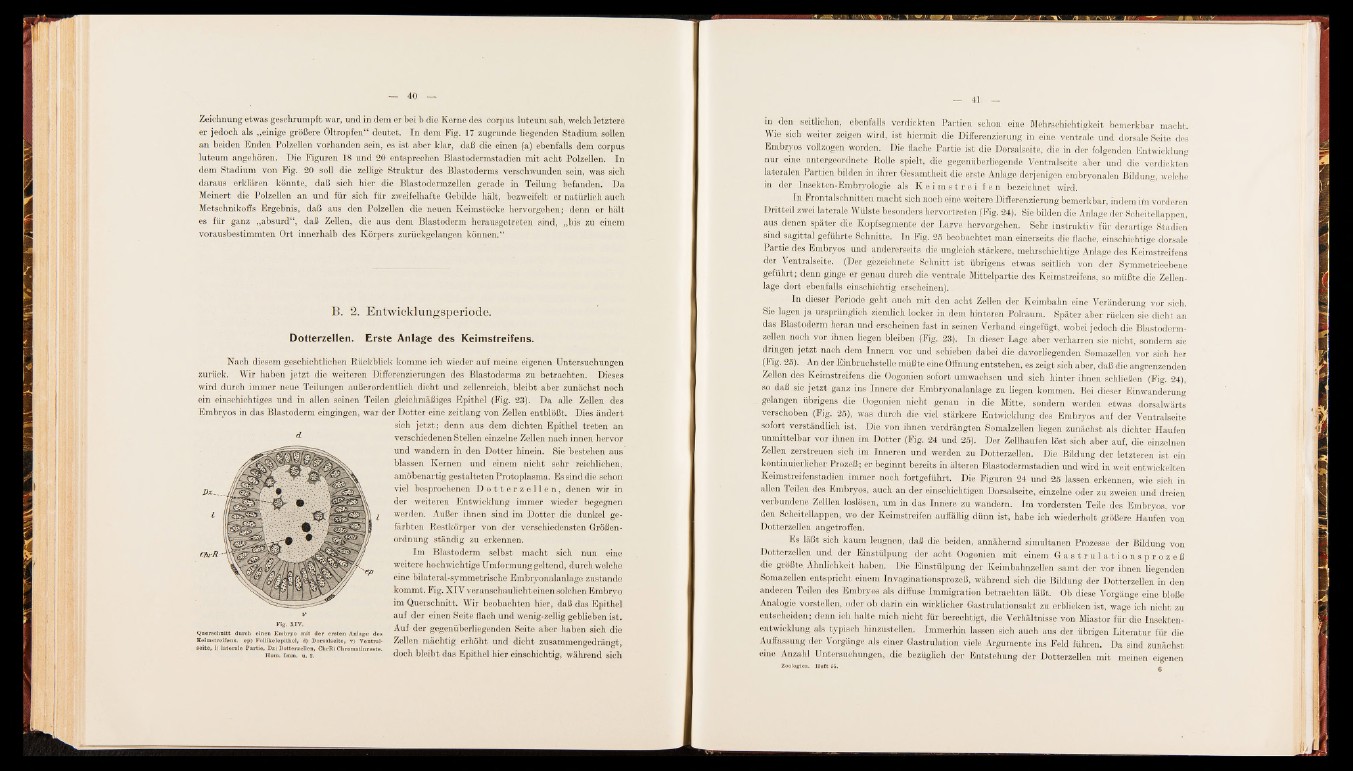

Im Blastoderm selbst macht sich nun eine

weitere hochwichtige Umformung geltend, durchweiche

eine bilateral-symmetrische Embryonalanlage zustande

kommt. Fig. XIV veranschaulicht einen solchen Embryo

im Querschnitt. Wir beobachten hier, daß das Epithel

auf der einen Seite flach und wenig-zeilig geblieben ist.

RH W M , I I „ I . . . . . . Auf der gegenüberliegenden Seite aber haben sich die Q u e rs c h n itt d u rch e in en Em b ry o m it d e r e rs te n An lag e d e s 0 0 ©

Keimstreifen s, ep) F o llik e lep ith el, d) D o rs alse ite , v) Ven tra l- Zellen mächtig erhöht U n d dicht Z U S a m m e n g e d r ä n g t

s e ite , 1) la te r a le P a r tie , Dz) D o tte rz ellen , ChrR) C h rom a tin reste. -> . , , . . ■,

Hom. imm . u . 2. aocn bleibt das Epithel hier einschichtig, während sich

in den seitlichen, ebenfalls verdickten Partien schon eine Mehrschichtigkeit bemerkbar macht.

Wie sich weiter zeigen wird, ist hiermit die Differenzierung in eine ventrale und dorsale Seite des

Embryos vollzogen worden. Die flache Partie ist die Dorsalseite, die in der folgenden Entwicklung

nur eine untergeordnete Rolle spielt, die gegenüberliegende Ventralseite aber und die verdickten

lateralen Partien bilden in ihrer Gesamtheit die erste Anlage derjenigen embryonalen Bildung, welche

in der Insektcn-Embryologie als K e ims t.r ei f e n 'bezeichnet wird.

In Erontalschnitten macht sich noch eine weitere Differenzierung bemerkbar, indem im vorderen

Dritteil zwei laterale Wülste besonders hervortreten (Kg. 24). Sie bilden die Anlage der Scheitellappen,

aus denen später die Kopfsegmente der Larve hervorgehen. Sehr instruktiv für derartige Stadien

sind sagittal geführte Schnitte. In Eig. 25 beobachtet man einerseits die flache, einschichtige dorsale

Partie des Embryos und andererseits die ungleich stärkere, mehrschichtige Anlage des Keimstreifens

der Ventralseite. (Der gezeichnete Schnitt ist übrigens etwas seitlich von der Symmetrieebene

geführt; denn ginge er genau durch die ventrale Mittelpartie des Keimstreifens, so müßte die Zellenlage

dort ebenfalls einschichtig erscheinen).

In dieser Periode geht auch mit den acht Zellen der Keimbahn eine Veränderung vor sich.

Sie lagen ja ursprünglich ziemlich locker in dem hinteren Polraum. Später aber rücken sie dicht an

das Blastoderm heran und erscheinen fast in seinen Verband eingefügt, wobei jedoch die Blastodermzellen

noch vor ihnen liegen bleiben (Kg. 23). In dieser Lage aber verharren sie nicht, sondern sie

dringen jetzt nach dem Innern vor und schieben dabei die da vorliegenden Somazellen vor sich her

(Kg. 25), An der Einbruchstelle müßte eine Öffnung entstehen, es zeigt sich aber, daß die angrenzenden

Zellen des Keimstreifens die Oogonien sofort umwachsen und sich hinter ihnen schließen (Kg. 24),

Ä daß sie jetzt.ganz ins Innere der Embryonalanlage.zu liegen kommen. Bei dieser Einwanderung

gelangen übrigens die Oogonien nicht genau in die Mitte, sondern werden etwas dorsalwärts

verschoben (Fig. 25), was durch die viel stärkere Entwicklung des Embryos auf der Ventralseite

sofort verständlich ist. Die von ihnen verdrängten Somalzellen liegen zunächst als dichter Haufen

unmittelbar vor ihnen im Dotter (Kg. 24 und 25). Der Zellhaufen löst-sich aber auf, die einzeln.^

Zellen zerstreuen sich im Inneren und werden zu Dotterzellen. Die Bildung der letzteren ist ein

kontinuierlicher Prozeß; er beginnt bereits in älteren Blastodermstadien und wird in weit entwickelten

Keimstreifenstadien immer noch fortgeführt. Die Figuren 24 und 25 lassen erkennen, wie sich in

allen Teilen des Embryos, auch an der einschichtigen Dorsalseite, einzelne oder zu zweien und dreien

verbundene Zelllen loslösen, um in das Innere zu wandern. Im vordersten Teile des Embryos, vor

den Scheitellappen, wo der Keimstreifen auffällig dünn ist, habe ich wiederholt größere Haufen von

Dotterzellen angetroffen.

Es läßt sich kaum leugnen, daß die beiden, annähernd simultanen Prozesse der Bildung von

Dotterzellen und der Einstülpung der acht Oogonien mit einem G a s t r u l a t i o n s p r o z e ß

die größte Ähnlichkeit haben. Die Einstülpung der Keimbahnzellen samt der vor ihnen liegenden

Somazellen entspricht einem Invaginationsprozeß, während sich die Bildung der Dotterzellen in den

anderen Teilen des Embryos als diffuse Immigration, betrachten läßt. Ob diese Vorgänge eine bloße

Analogie vorstellen, oder ob darin ein wirklicher Gastrulationsakt zu erblicken ist, wage ich nicht zu

entscheiden; denn ich halte mich nicht für berechtigt, die Verhältnisse von Miastor für die Insektenentwicklung

als typisch hinzustellen. Immerhin lassen sieh auch aus der übrigen Literatur für die

Auffassung der Vorgänge als einer Gastrulation viele Argumente ins Feld führen. Da sind zunächst

eine Anzahl Untersuchungen, die bezüglich der Entstehung der Dotterzellen mit meinen eigenen

Zoologica. H e it 56. g