folge; denn die große zentrale Plasmamasse zerfällt in zwei ungefähr gleichgroße Portionen, welche die

Tochterkerne rings umgeben. Zwischen den Kernen aber besteht immer noch der Spindelapparat

mit einer verdickten Mittelplatte seiner Fasern, aus der sich im normalen Falle die trennende Membran

bilden würde. Obgleich nun diese Bildung hier unterbleibt, ist doch die Anlage vorhanden, und vielleicht

läßt das auf ein phylogenetisch älteres Verhalten zurückschließen. Die beiden Plasmamassen

mit den eingelagerten Kernen sind als selbstständige Zellen aufzufassen und besitzen den morphologischen

Wert der ersten beiden Bl a s t ome r e n , zwischen denen nur die Ausbildung der trennenden

Zellmembran unterblieben ist.

Die Mitose des Richtungskörpers führt ebenfalls zur Bildung zweier Kerne. Sie sind bedeutend

kleiner als die Furchungskerne und sind an ihrer peripheren Lage im vorderen Abschnitt des Eies

leicht zu erkennen (Fig. 10). Dieser Teilungsprozeß bleibt stets hinter dem ersten Furchungsschritt

etwas zurück; denn während ich in einer Anzahl von Präparaten die ersten beiden Furchungskerne

bereits im Ruhestadium antraf, stand der Richtungskörper noch inmitten der Mitose. In einem

weiteren Präparat fand ich dann die beiden Abkömmlinge des Richtungskörpers als getrennte, ruhende

Kerne und im Inneren desselben Eies die beiden großen, ebenfalls ruhenden Furchungskerne.

Es folgt nun der zweite Furchungsschritt, den ich ebenfalls in etwa 20 Embryonen schrittweise

verfolgen konnte. Fig. 10 zeigt die beiden Furchungskerne im Asterstadium. Ihre Chromosomen

ordnen sich zur Äquatorialplatte, der Faserapparat ist jedoch noch nicht völlig ausgebildet, und

die ganze Kernfigur zeigt noch eine sehr unregelmäßige Gestalt. Peripher liegen die beiden Abkömmlinge

des Richtungskörpers. Die Nährkammer ist auf ein Minimum, ein corpus luteum, zurückgegangen.

Die großen Nucleolen ihrer Kerne sind verblaßt, und nur die Chromatinpartikel treten

noch stark gefärbt hervor. Das Plasma ist völlig geschwunden, und das ganze corpus luteum erscheint

nur noch als ein Haufen degenerierender Kerne. Am hinteren Ende des Eies tritt das polare Plasma,

jetzt noch mehr gewachsen, auffällig hervor.

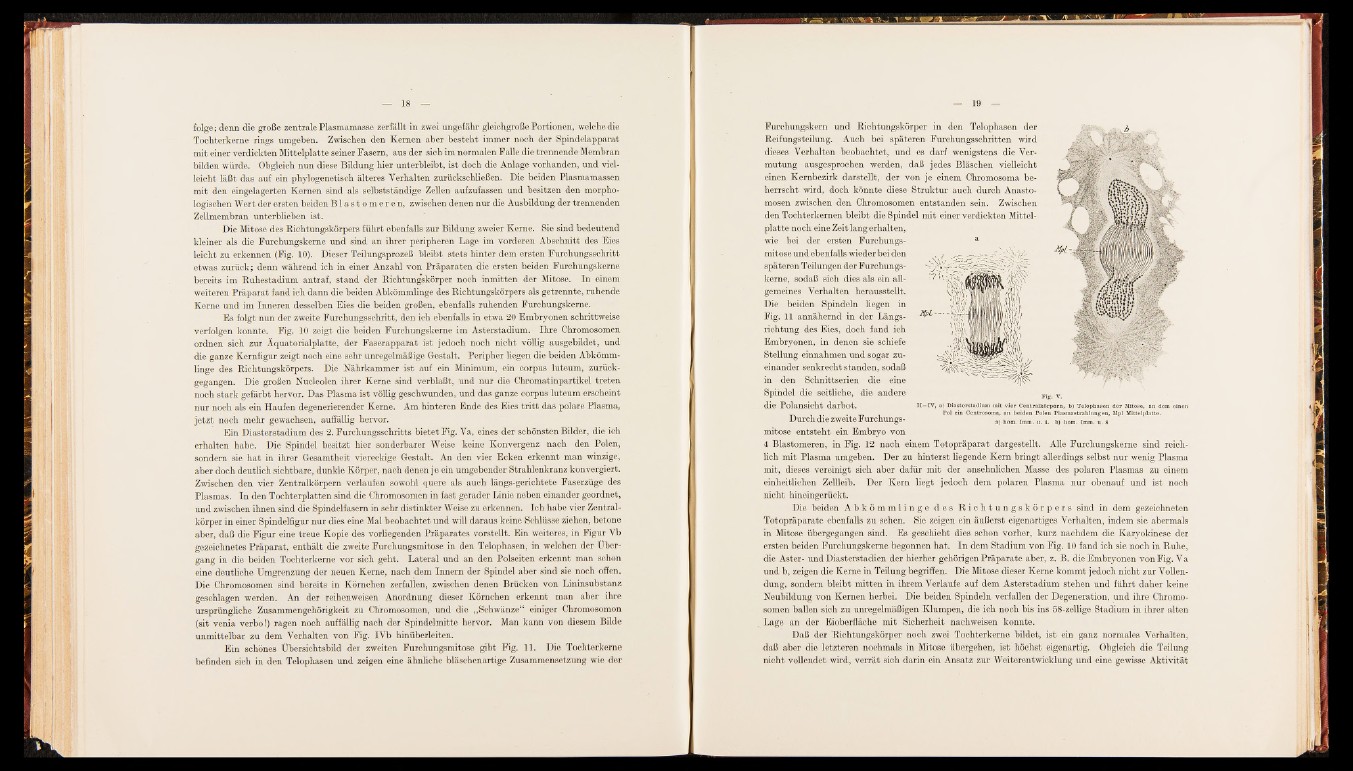

Ein Diasterstadium des 2. Furchungsschritts bietet Fig. Va, eines der schönsten Bilder, die ich

erhalten habe. Die Spindel besitzt hier sonderbarer Weise keine Konvergenz nach den Polen,

sondern sie hat in ihrer Gesamtheit viereckige Gestalt. An den vier Ecken erkennt man winzige,

aber doch deutlich sichtbare, dunkle Körper, nach denen je ein umgebender Strahlenkranz konvergiert.

Zwischen den vier Zentralkörpern verlaufen sowohl quere als auch längs-gerichtete Faserzüge des

Plasmas. In den Tochterplatten sind die Chromosomen in fast gerader Linie neben einander geordnet,

und zwischen ihnen sind die Spindelfasern in sehr distinkter Weise zu erkennen. Ich habe vier Zentralkörper

in einer Spindelfigur nur dies eine Mal beobachtet und will daraus keine Schlüsse ziehen, betone

aber, daß die Figur eine treue Kopie des vorliegenden Präparates vorstellt. Ein weiteres, in Figur Vb

gezeichnetes Präparat, enthält die zweite Furchungsmitose in den Telophasen, in welchen der Übergang

in die beiden Tochterkeme vor sich geht. Lateral und an den Polseiten erkennt man schon

eine deutliche Umgrenzung der neuen Kerne, nach dem Innern der Spindel aber sind sie noch offen.

Die Chromosomen sind bereits in Körnchen zerfallen, zwischen denen Brücken von Lininsubstanz

geschlagen werden. An der reihenweisen Anordnung dieser Körnchen erkennt man aber ihre

ursprüngliche Zusammengehörigkeit zu Chromosomen, und die „Schwänze“ einiger Chromosomon

(sit venia verbo!) ragen noch auffällig nach der Spindelmitte hervor. Man kann von diesem Bilde

unmittelbar zu dem Verhalten von Fig. IVb hinüberleiten.

Ein schönes Ubersichtsbild der zweiten Furchungsmitose gibt Fig. 11. Die Tochterkerne

befinden sich in den Telophasen und zeigen eine ähnliche bläschenartige Zusammensetzung wie der

p l l

Furchungskern und Richtungskörper in den Telophasen der

Reifungsteilung. Auch bei späteren Furchungsschritten wird

dieses Verhalten beobachtet, und es darf wenigstens die Vermutung

ausgesprochen werden, daß jedes Bläschen vielleicht

einen Kernbezirk darstellt, der von je einem Chromosoma beherrscht

wird, doch könnte diese Struktur auch durch Anasto-

mosen zwischen den Chromosomen entstanden sein. Zwischen

den Tochterkernen bleibt die Spindel mit einer verdickten Mittelplatte

b l

noch eine Zeit lang erhalten,

wie bei der ersten Furchungs- a

mitose und ebenfalls wieder bei den

späteren Teilungen der Furchungskerne,

sodaß sich dies als ein allgemeines

Verhalten herausstellt.

Die beiden Spindeln liegen in

Fig. 11 annähernd in der Längsrichtung

des Eies, doch fand ich

Embryonen, in denen sie schiefe

Stellung einnahmen und sogar zueinander

senkrecht standen, sodaß

in den Schnittserien die eine

Spindel die seitliche, die andere

die Polansicht darbot.

Durch die zweite Furchungsmitose

entsteht ein Embryo von

Fig. v.

ier Centralkörpern, b) Telophas

l der Mitose,

l beiden Polen Plasmastrahlungen, Mpl Mittelplatte,

a) ho m. Imin. u. 4. b) liom. Imm. u. 8

4 Blastomeren, in Fig. 12 nach einem Totopräparat dargestellt. Alle Furchungskerne sind reichlich

mit Plasma umgeben. Der zu hinterst liegende Kern bringt allerdings selbst nur wenig Plasma

mit, dieses vereinigt sich aber dafür mit der ansehnlichen Masse des polaren Plasmas zu einem

einheitlichen Zellleib. Der Kern liegt jedoch dem polaren Plasma nur obenauf und ist noch

nicht hineingerückt.

Die beiden A b k ö m m l i n g e d e s R i c h t u n g s k ö r p e r s sind in dem gezeichneten

Totopräparate ebenfalls zu sehen. Sie zeigen ein äußerst eigenartiges Verhalten, indem sie abermals

in Mitose übergegangen sind. Es geschieht dies schon vorher, kurz nachdem die Karyokinese der

ersten beiden Furchungskerne begonnen hat. In dem Stadium von Fig. 10 fand ich sie noch in Ruhe,

die Aster- und Diasterstadien der hierher gehörigen Präparate aber, z. B. die Embryonen von Fig. Va

und b, zeigen die Kerne in Teilung begriffen. Die Mitose dieser Kerne kommt jedoch nicht zur Vollendung,

sondern bleibt mitten in ihrem Verlaufe auf dem Asterstadium stehen und führt daher keine

Neubildung von Kernen herbei. Die beiden Spindeln verfallen der Degeneration, und ihre Chromosomen

ballen sich zu unregelmäßigen Klumpen, die ich noch bis ins 58-zellige Stadium in ihrer alten

Lage an der Eioberfläche mit Sicherheit nachweisen konnte.

Daß der Richtungskörper noch zwei Tochterkerne bildet, ist ein ganz normales Verhalten,

daß aber die letzteren nochmals in Mitose übergehen, ist höchst eigenartig. Obgleich die Teilung

nicht vollendet wird, verrät sich darin ein Ansatz zur Weiterentwicklung und eine gewisse Aktivität