HpLDas

ist eine etwas andere Differenzierung

des Kerns aus den Tochterplatten, als sie

sonst beobachtet wird. Auch in dem

ruhenden Kern der Tochterzellen (d) findet

man fast die ganze Chromatinmasse in

gröberen und feineren Partikeln zentral

gelagert, und nur ein geringer Teil verteilt

sich auf den umgebenden Raum und

die Peripherie. Zwischen den Tochterplatten

bleibt noch der Spindelapparat

eine zeitlang erhalten (c). In seinem mittleren

Teile, genau auf der Grenze der Zellen,

ist eine verdickte und etwas dunkler gefärbte

Partie der Fasern, die Mittelplatte,

wahrzunehmen, welche ich, stark zusammengedrängt,

mit dem ebenfalls reduzierten

Faserapparat sogar häufig noch

zwischen ruhenden Tochterzellen beobachten

konnte (d).

In dem in Fig. XXII dargestellten

Ovarium wollen wir noch den Mesodermzellen

unsere Aufmerksamkeit zuwenden.

Sie haben sich sichtlich vermehrt, im Endfaden

sind allein drei Mitosen zu erblicken,

und zwischen die Zellen II und IV haben

sich einige Mesodermzellen tiefer hineingezwängt.

Einige außen liegende Zellen

zeigen epitheliale Anordnung.

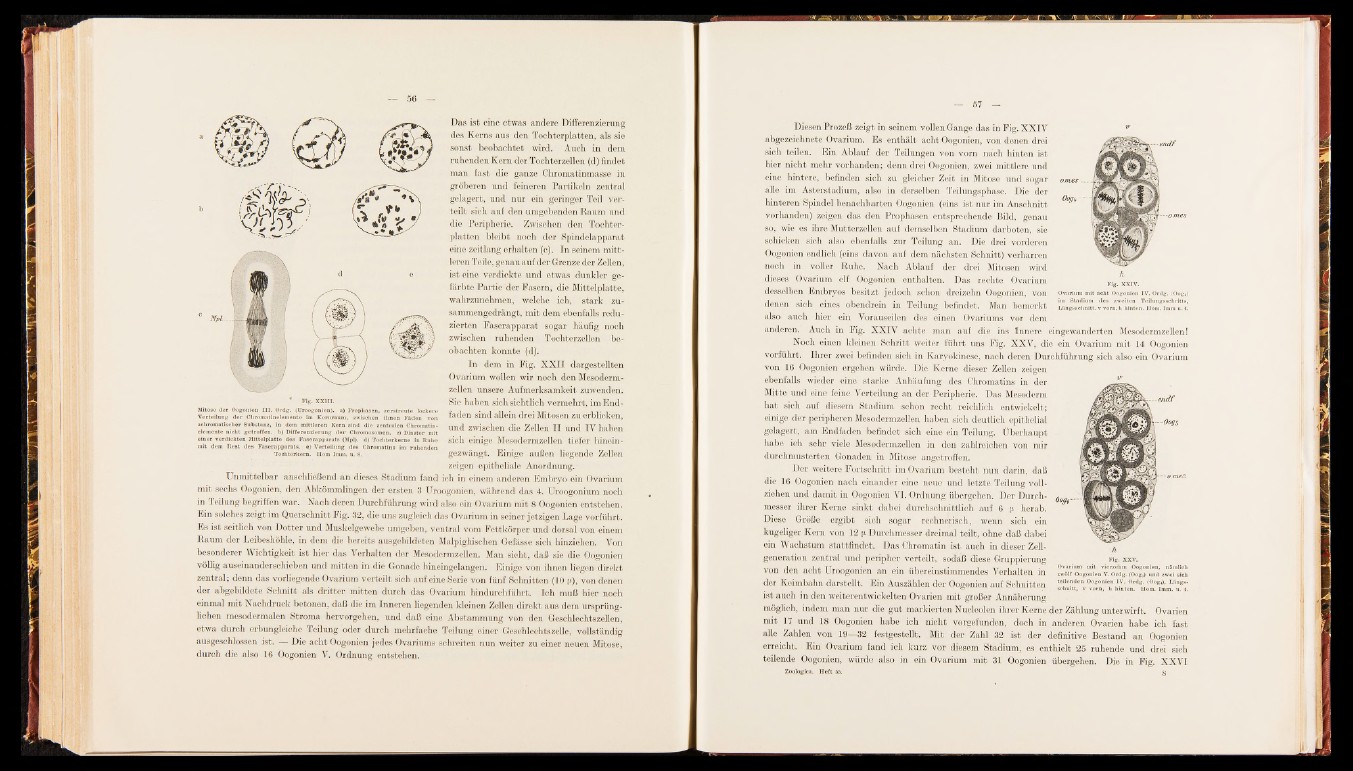

Mitose der Oogonien III. Ordg. (Uroogonien).

a) Propha

Verteilung der Chromatinelemente im Kernraum, zwischen il

achromatischer Substanz, in dem mittleren Kern sind die zen

elemente nicht g etroffen., b) Differenzierung der Chromosomci

Fig. XXIII.

nen Fäden von

cailen Chromatin-

c) Diaster mit

erdichten Mittelplatte des Faserapparats (Mpl). d) Tochterkerne in Ruhe

n R est des Faserapparats, e) Verteilung de s Chromatins im ruhenden

Tochterkern. Hom Imm. u. 8.

Unmittelbar anschließend an dieses Stadium fand ich in einem anderen Embryo ein Ovarium

mit sechs Oogonien, den Abkömmlingen der ersten 3 Uroogonien, während das 4. Uroogonium noch

in Teilung begriffen war. Nach deren Durchführung wird also ein Ovarium mit 8 Oogonien entstehen.

Ein solches zeigt im Querschnitt Fig. 32, die uns zugleich das Ovarium in seiner jetzigen Lage vorführt.

Es ist seitlich von Dotter und Muskelgewebe umgeben, ventral vom Fettkörper und dorsal von einem

Raum der Leibeshöhle, in dem die bereits ausgebildeten Malpighischen Gefässe sich hinziehen. Von

besonderer Wichtigkeit ist hier das Verhalten der Mesodermzellen. Man sieht, daß sie die Oogonien

völlig auseinanderschieben und mitten in die Gonade hineingelangen. Einige von ihnen liegen direkt

zentral; denn das vorliegende Ovarium verteilt sich auf eine Serie von fünf Schnitten (10 |x), von denen

der abgebildete Schnitt als dritter mitten durch das Ovarium hindurchführt. Ich muß hier noch

einmal mit Nachdruck betonen, daß die im Inneren liegenden kleinen Zellen direkt aus dem ursprünglichen

mesodermalen Stroma hervorgehen, und daß eine Abstammung von den Geschlechtszellen,

etwa durch erbungleiche Teilung oder durch mehrfache Teilung einer Geschlechtszelle, vollständig

ausgeschlossen ist. — Die acht Oogonien jedes Ovariums schreiten nun weiter zu einer neuen Mitose,

durch die also 16 Oogonien V. Ordnung entstehen.

ÜOffk ~

Diesen Prozeß zeigt in seinem vollen Gange das in Fig. XXIV

abgezeichnete Ovarium. Es enthält acht Oogonien, von denen drei

sich teilen. Ein Ablauf der Teilungen von vorn nach hinten ist

hier nicht mehr vorhanden; denn drei Oogonien, zwei mittlere und

eine hintere, befinden sich zu gleicher Zeit in Mitose und sogar

alle im Asterstadium, also in derselben Teilungsphase. Die der

hinteren Spindel benachbarten Oogonien (eins ist nur im Anschnitt

vorhanden) zeigen das den Prophasen entsprechende Bild, genau

so, wie es ihre Mutterzellen auf demselben Stadium darboten, sie

schicken sich also ebenfalls zur Teilung an. Die drei vorderen

Oogonien endlich (eins davon auf dem nächsten Schnitt) verharren

noch in voller Ruhe. Nach Ablauf der drei Mitosen wird

dieses Ovarium elf Oogonien enthalten. Das rechte Ovarium

desselben Embryos besitzt jedoch schon dreizehn Oogonien, von

denen sich eines obendrein in Teilung befindet. Man bemerkt Mngsschnitt. v^orn.I^ntemHo^imm"11^

also auch hier ein Vorauseilen des einen Ovariums vor dem

anderen. Auch in Fig. XXIV achte man auf die ins Innere eingewanderten Mesodermzellen!

Noch einen kleinen Schritt weiter führt uns Fig. XXV, die ein Ovarium mit 14 Oogonien

vorführt. Ihrer zwei befinden sich in Karyokinese, nach deren Durchführung sich also ein Ovarium

von 16 Oogonien ergeben würde. Die Kerne dieser Zellen zeigen

ebenfalls wieder eine starke Anhäufung des Chromatins in der

Mitte und eine feine Verteilung an der Peripherie. Das Mesoderm

hat sich auf diesem Stadium schön recht reichlich entwickelt;

einige der peripheren Mesodermzellen haben sich deutlich epithelial

gelagert, am Endfaden befindet sich eine ein Teilung. Überhaupt

habe ich sehr viele Mesodermzellen in defi zahlreichen von mir

durchmusterten Gonaden in Mitose angetroffen.

Der weitere Fortschritt im Ovarium besteht nun darin, daß

die 16 Oogonien nach einander eine neue und letzte Teilung vollziehen

und damit in Oogonien VI. Ordnung übergehen. Der Durchmesser

ihrer Kerne sinkt dabei durchschnittlich, auf 6 |x herab.

Diese Größe ergibt sich sogar rechnerisch, wenn sich ein

kugeliger Kern von 12 p Durchmesser dreimal teilt, ohne daß dabei

ein Wachstum stattfindet. Das Chromatin ist. auch in dieser Zellgeneration

zentral und peripher verteilt, sodäß diese Gruppierung

en d f

-Oogs

von den acht Uroogonien an ein übereinstimmendes Verhalten in

der Keimbahn darstellt. Ein Auszählen der Oogonien auf Schnitten

ist auch in den weiterentwickelten Ovarien mit großer Annäherung

möglich, indem man nur die gut markierten Nucleolen ihrer Kerne der Zählung unterwirft. Ovarien

mit 17 und 18 Oogonien habe ich nicht vorgefunden, doch in anderen Ovarien habe ich fast

alle Zahlen von 19—32 festgestellt. Mit der Zähl 32 ist der definitive Bestand an Oogonien

erreicht. Ein Ovarium fand ich kurz vor diesem Stadium, es enthielt 25 ruhende und drei sich

teilende Oogonien, würde also in ein Ovarium mit 31 Oogonien übergehen. Die in Fig. XXVI

Zoologica. H e ft 55. g

0 m e s

Fig. xxv.

Ovarium mit vierzehm Oogonien, nämlicl

zwölf Oogonien V. Ordg. (Oogs) und zwei siel

teilenden Oogonien IV. Ordg. (OogJ, Länge

schuitt, v vorn, h hinten. Hora. Imm. u. <