Nach den in Fig. 10—12 abgebildeten Stadien, die Will freilich als abnorm bezeichnet, könnte man

in der Tat auf eine Einstülpung der Geschlechtszellen mit den davorliegenden Somazellen schließen,

und wäre dies der Fall, so wäre allerdings hier eine fast vollkommene Analogie mit den entsprechenden

Vorgängen bei Miastor vorhanden.

Eine Art Invagination der Geschlechtszellen beschreibt auch Heymons; denn bei Periplaneta

Phyllodromia und Gryllus findet er am Hinterende des Keimstreifens eine Vertiefung, die „Geschlechtsgrube“,

m deren Wand die Geschlechtszellen hegen, und die dadurch entsteht, daß letztere aus der

oberflächlichen Schicht nach innen wandern.

Endlich hat Voeltzkow bei Musca vomitoria gefunden, daß die Polzellen durch ihren Druck

die davorhegenden Blastodermzehen nach innen drängen, daß letztere dann als ein Zapfen in das

Ei hineinragen, sich aber später von einander lösen und Dotterzellen hefem. Dies entspricht genau

den Verhältnissen, die in meinen Figuren 23, 24, 25 veranschaulicht sind.

Zur Beurteilung des hier erörterten Problems halte ich mich zu einer weiteren Mutmaßung

für berechtigt. Sie. bezieht sich auf die chromatischen Bestkörper. Es erscheint mir kaum wahrscheinlich,

daß der Diminutionsprozeß nur bei Miastor stattfinden sollte, vielmehr wird er auch bei

anderen und viellleicht hei allen Insekten vorhanden sein. Dann müßten aber auch im Dotter junger

-Embryonen die Bestkörper wahrgenommen werden. Daß aber letztere bei ihrer tiefen Färbung

leicht für Kerne genommen werden können, liegt auf der Hand, und ich habe selbst diesen Irrtum

begangen, bevor ich den Diminutionsprozeß kannte. Man vergleiche hierzu, was Gräber (22) über

die Dotterzellen in seinen „Vergleichenden Studien über die Embryologie der Insekten“ :sagt: „Ferner

sind die Vitelloblasten der Musciden meiner Ansicht nach wirklich keine eigentlichen Zellen zu nennen,

sondern im allgemeinen bloße, amöboid zerfließende Kerne.“ In Hunderten derselben, die er- mit

den besten Linsen durchmusterte, fand er nie „etwas einem Kern Vergleichbares“. In toto erscheinen

sie stets weit intensiver tingiert, als die Leiber der Gewebszellen und enthalten im Inneren zahlreiche,

größere und kleinere Chromatinkörperchen. Dazu kommt noch, „daß um die zum Teil den Proto-

blästencharakter beibehaltenden Biesenkerne hier meistens gar kein Protoplasmarest nachweisbar

ist, eine Erscheinung, die aber bekanntlich auch bei anderen Insekten z.B. teilweise vonGrassi (25)

hei der Biene beobachtet wurde“. Endlich hat Gräber auch keine Übergänge von den Vitelloblasten

zu den echten Gewebszellen finden können. Das sind alles Angaben, die eigentlich-gar nicht auf

Dotterzellen, sondern nur auf chromatische Bestkörper schließen lassen. Man betrachte hierzu die

Figuren 6, Tf. I und 69, Tf. VI der oben genannten Abhandlung und wird darin die fast frappante

Ähnlichkeit der angeblichen Dotterkerne mit den Chromatinresten von Miastor erkennen. Ähnliche

Mutmaßungen lassen sich auch an Fig. 8 der Will’schen Aphidenarbeit anknüpfen. Die kleiner, Körper

im Inneren gleichen gar nicht den sonst abgebildeten Dotterzellen. Außerdem ist Wills Ansicht

höchst unwahrscheinlich, daß die Bildung des Entoderms zu ganz verschiedener Zeit beginnen könne.

Dieser Prozeß wird jedenfalls auch hier an ein ganz bestimmtes Stadium (vielleicht an das der Fig. 9)

gebunden sein, und die inneren Zellen der Eguren 4—7 würden dann zurückgebliebenen Furchungszellen

entsprechen, während ich in dem angeblichen Entoderm der Fig. 8 Chromatinreste vermute.

Auch noch in andren Insektenarbeiten ist es auffällig, daß die Dotterzellen häufig als äußerst hinfällige

Gebilde beschrieben werden. Ihre Bildung widerspräche dann dem ökonomischen Prinzip. Bei

Miastor fand ich im Gegenteil, daß sie während eines großen Teils der Embryonalentwicklung einen

äußerst aktiven Eindruck erwecken. Erst mit dem Beginn der Gewebsdifferenzierung fangen einzelne

an, zu degenerieren.

Und sollten vielleicht hiermit auch die rätselhaften Parac^ten Heymons’ ihre Erklärung

finden? Heymons (36) hält sie von.den Dotterzellen scharf auseinander und beschreibt an ihnen

ganz charakteristische Degenerationserscheinungen. Man vergleiche hierzu besonders die Figur 42!

Daß sie aber mit Chromatinresten identisch seien, soll hier ebenfalls nur als Vermutung ausgesprochen

werden.

Wachstum des Keimstreifens. Embryonalhüllen.

Nach diesen Betrachtungen wenden wir uns wieder zu der weiteren Entwicklung unserer

Miastor-Embryonen. An dem einmal angelegten Keimstreifen gehen in rascher Folge weitere

Veränderungen vor sich. Vor allen Dingen findet jetztt ein starkes Wachstum statt. Der Embryo

wird größer und größer, der Keimstreifen findet aber trotzdem auf der Ventralseite keinen Platz

mehr und krümmt sich deshalb .am hinteren Pol nach der Dörsalseite um, während der Kopfteil des

Embryos seine Lage unverändert beibehält. Das umgekrümmte Hinterende gewinnt immer mehr

an Ausdehnung und gelangt dadurch längs des Kückens immer weiter nach vom, bis es zuletzt nur

noch um ein kleines Stück von den, Scheitellappen entfernt ist (Eg. 27)., Wie bekannt, lagen die Keimbahnzellen

nach ihrer Invagination dem Hinterende des Keimstreifens auf (Fig. 24, 25). Diese Lage

ändern sic auch bei dem nun folgenden Wachstum des, Keimstreifens nicht, sondern sie werden dabei

Tor lhm hergeschoben und sind deshalb in jeder Phase am äußersten Ende des dorsalen Keimstreifenabschnitts

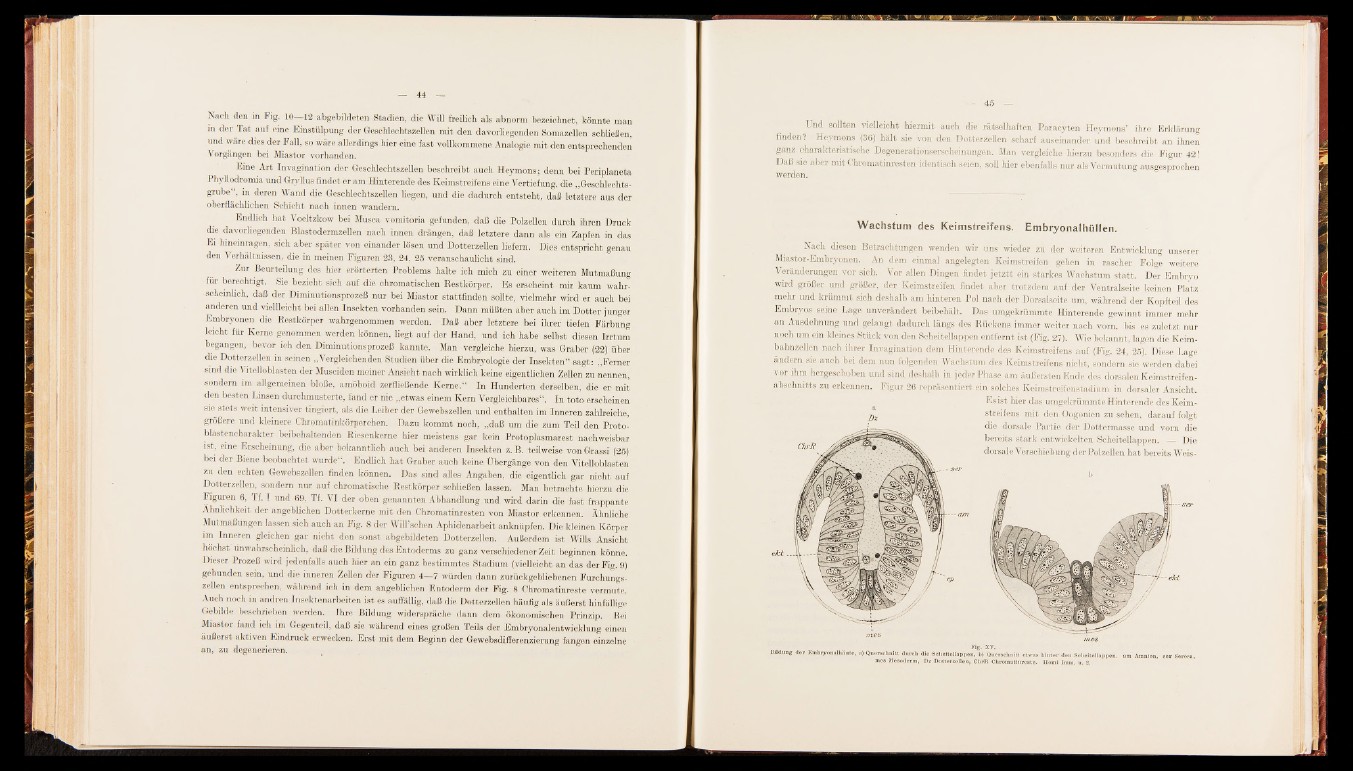

zu erkennen. Figur 26 repräsentiert ein solches Keimstreifenstadium in dorsaler Ansicht

Es ist hier das umgekrümmte Hinterende des Keim-

j)x Streifens mit den Oogonien zu sehen, darauf folgt

die dorsale Partie der Dottermasse und vorn die

bereits stark entwickelten Scheitellappen. — Die

dorsale Verschiebung der Polzellen hat bereits Weis

fflfts

Fig. XV. .

Bildung d e r Em b ry o n alh äu te , a) Q u e rsc h n itt d u rch die Soh e ite llap p en , b) Q u e rsc h n itt e twas h in te r d e n Sch e itellap p en , am 'Am n io n , s e r Se rosa,

mes Mesoderm, Dz D o tte rz ellen , ChrR C h rom a tin reste. Homi Imm. u . 2.