des Richtungskörpers, der alscr mehr als ein ausgeschiedener toter Körper ist. . Ich möchte hierbei

nur daran erinnern, daß Petrunkewitseh (67) für das Drohnenei eine Weiterentwicklung des Richtungskopulationskerns

beobachtet hat, und daß auch noch andere Beobachtungen für die Lebensfähigkeit

und Entwicklungsfähigkeit des ersten Richtungskörpers (Francotte bei Prostheceraeus) sprechen.

Es kommt aber hier dazu, daß die Reifungsteilung als Äquationsteilung verläuft, daß auch der

Richtungskörper sich wieder äqual teilt und daher seine Abkömmlinge denselben Bestand an Chromatin

erhalten, wie die Furchungskerne, und daß vielleicht nur ihre periphere Lage und ihre Armut an

Protoplasma ihre Weiterentwicklung aufhalten. Die Mitose der Tochterkerne des Richtungskörpers

ist keineswegs etwa eine Ausnahme, sondern konnte in allen Embryonen des entsprechenden Alters

bestätigt werden.

Der vierzeilige Embryo zeigt im Vergleich zu früheren Entwicklungsstufen eine bedeutende

Zunahme seiner Größe. Das vor der Reifung stehende Ei in Fig. 5 war 0,12 mm lang, das vierzeilige

Stadium in Fig. 12 aber mißt bereits 0,24 mm, hat also die doppelte Länge erreicht. Eine gleiche

Zunahme der Breite ist nicht vorhanden, und es gewinnen überhaupt die älteren Stadien eine mehr

langgestreckte Gestalt. Auch die Form der Stadien ist variabel, sie kann elhpsoid oder oval, vorn

oder hinten spitz, rundlich oder sehr gestreckt sein, was jedenfalls mit den gedrückten Lage Verhältnissen

in der Mutterlarve zusammenhängt. Ein Keimbläschen (Fig. 5) maß diametral 30 p-, ein

Furchungskern 23 p-, die Kerne eines zweizeiligen Stadiums 16 |i, diejenigen eines vierzelligen Stadiums

19 ¡a, woraus sich ergibt, daß im letzteren Falle auch die Kerne am Wachstum teilgenommen haben.

Auf das vierzellige Stadium folgt der dritte Furchungsschritt, aus welchem ein Embryo

mit 8 Blastomeren resultiert (Fig. 13). Alle acht Kerne sind wieder mit immer noch mächtigen

Plasmaleibern umgeben. Es ist dieses Stadium von besonderer Wichtigkeit. Wir sahen nämlich,

daß im vierzelligen Stadium das hinterste Blastomer direkten Anschluß an das polare Plasma gewonnen

hatte. Bei der nun folgenden Mitose (Fig. 14 und Fig. VHa und b) stellt sich die Spindelachse in die

Längsrichtung des Eies, und der entstehende hintere Tochterkern rückt mitten in das polare Plasma

hinein, während sich der andere mit seinem Plasma ein Stück nach vorn begibt. Die am hinteren

Pol entstandene Zelle gewinnt bald noch größere Selbständigkeit, indem sie sich abrundet, mit einer

Membran umgibt und vollständig vom angrenzenden Dotter abschnürt. Bei diesem Prozesse wird

zugleich ein beträchtlicher Teil des Dotters mit in die polare Zelle hinübergenommen (Fig. 13). Es

ergibt sich also ein Stadium mit 7, im Dotter verteilten Blastomeren und einer achten Zelle, die am

hinteren Eipol isoliert gelegen ist. Ich besitze dieses Stadium in einem Totopräparat nicht, aber

vielfach in Schnittpräparaten. In Fig. 13 ist ein derartiger Schnitt dargestellt. Er ist ungefähr in

der Medianebene geführt und läßt die abgeschnürte Zelle am hinteren Pol erkennen und dazu 5 andere

Furchungszellen, während die übrigen zwei Zellen auf anderen Schnitten derselben Serie nachzuweisen

sind. Die beiden Spindeln der Tochterkerne des Richtungskörpers sind ebenfalls noch

vorhanden, hier noch weiter in der Degeneration vorgeschritten als vorher.

U r g e s c h l e c h t s z e l l e . Ein auffälliges Verhalten zeigt sich nun sofort beim nächsten,

also vierten Furchungsschritt, bei welchem alle sieben, im Dotter liegenden Furchungskerne annähernd

gleichzeitig in Mitose übergehen, während die achte, polar liegende Zelle dabei in vollständiger Ruhe

verharrt. Aus alledem sieht man, daß die letztere etwas Besonderes zu bedeuten hat, und wie die

weitere Entwicklung ohne allen Zweifel ergibt, haben wir in ihr die U r g e s c h l e c h t s z e l l e

vor uns. Es geht demnach durch den dritten Furchungsschritt die definitive Scheidung von Soma

und Keimbahn von statten, sodaß das achtzeilige Stadium einen Embryo repräsentiert, der aus sieben

somatischen Zellen und einer Propagationszelle aufgebaut wird. Für die frühzeitige Differenzierung

der Geschlechtszellen im tierischen Embryo sprechen eine große Zahl neuerer Untersuchungen. Bei

Ascaris megalocephala tritt sie in der sechsten (resp. siebenten) Zellgeneration ein. Daß sie aber

bei Miastor schon in der dritten Zellgeneration erfolgt, ist der früheste der bisher beschriebenen

Fälle. Bei Apis soll nach den Untersuchungen von Petrunkewitseh (67) die männliche Urgeschlechtszelle

zwar schon durch die Reifungsteilungen gebildet werden, doch ist dieses noch nicht in direkter

Weise bewiesen worden. Die ungewöhnlich frühe Absonderung der Urgeschlechtszelle bei Miastor

dürfte für andere, auch nahe verwandte Insekten kaum zutreffen, da hier wahrscheinlich eine

spezifische Anpassung an die eigenartige Vermehrungsweise der Miastorlarven vorliegt. -

Es ist nun aber noch ein weiteres zu beachten. Wie wir sahen, stammt der Kern der

Urgeschlechtszelle in direkter Folge vom Furchungskern ab, das Protoplasma der Urgeschlechtszelle

aber war schon lange vor ihm da. Es ist dasselbe, das ich als polares Plasma bezeichnet habe, das

sich durch besonders intensive Färbung auszeichnet, dessen Vorhandensein in unveränderter Lage in

allen aufeinanderfolgenden Stadien nachweisbar ist, das im Fortgang der Entwicklung ein immer

stärkeres Wachstum zeigt und sich bis in die ungereifte Eizelle zurückverfolgen läßt. Das polare

Plasma ist infolge dessen als Keimplasma aufzufassen, das wahrscheinlich besondere Qualitäten

enthält und bereits in der ungereiften Eizelle präformiert wird, um später seine Aufgabe als Geschleqhts-

plasma zu erfüllen. Erscheint uns also die Bildung des Urgeschlechtskerns schon als eine sehr frühe,

so ist die Differenzierung des Urgeschlechtsplasmas auf ein noch viel jüngeres Stadium verlegt.

Dieses Plasma erwartet gewissermaßen seinen Kern, um sich dann sofort mit ihm als Urgeschlechtszelle

zu isolieren. Bei der Mitose, die zur Abscheidung der Urgeschlechtszelle führt, rückt der eine

Tochterkern in das präformierte Keimplasma, während der andere das vom Furchungskern mitgebrachte

Plasma erhält; es ist also diese Teilung bezüglich des Plasmas als eine erbungleiche zu

betrachten. Die ganze Keimbahn wird dargestellt durch folgende S t a m m k e r n e : Keimbläschen,

Furchungskern, hinterer Kern des zweizeiligen Stadiüms, Kern IV des vierzelligen Stadiums (von

vorn nach hinten numeriert), Kern VIII des achtzelligen Stadiums (Urgeschlechtskern), sämtliche

Derivate des Urgeschlechtskerns.

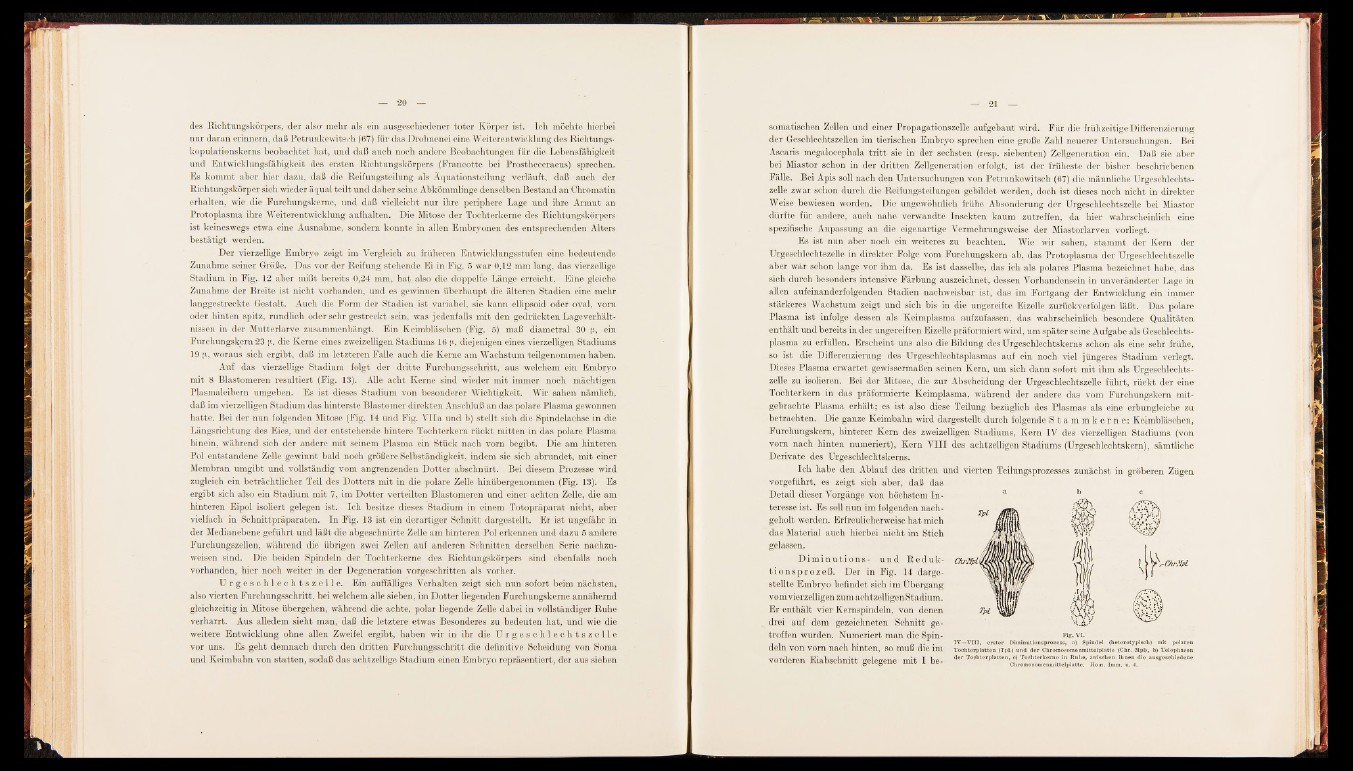

Ich habe den Ablauf des dritten und vierten Teilungsprozesses zunächst in gröberen Zügen

vörgeführt, es zeigt sich aber, daß das

Detail dieser Vorgänge von höchstem Interesse

ist. Es soll nun im folgenden nachgeholt

werden. Erfreulicherweise hat mich

das Material auch hierbei nicht im Stich

gelassen.

Dimi nut i ons - und Re duk t

ionsprozeß. Der in Fig. 14 dargestellte

Embryo befindet sich im Übergang

vom vierzelligen zum achtzeiligen Stadium.

Er enthält vier Kernspindeln, von denen

drei auf dem gezeichneten Schnitt getroffen

wurden. Numeriert man die Spindeln

von vorn nach hinten, so muß die im

vorderen Eiabschnitt gelegene mit I beFig.

VI.

IV—VIII, erster Diminutionsprozess, a) Spindel (heterotypisch) mit polaren

Tochterplatten (Tpl.) lind der Chromosomenmittelplatte (Chr. Mpl), b) Telophasen

der Tochterplatten, c) Tochterkerne in Ruhe, zwischen ihnen die ausgeschiedene

Chromosomenmittelplatte, Horn. Imin. u. 4.