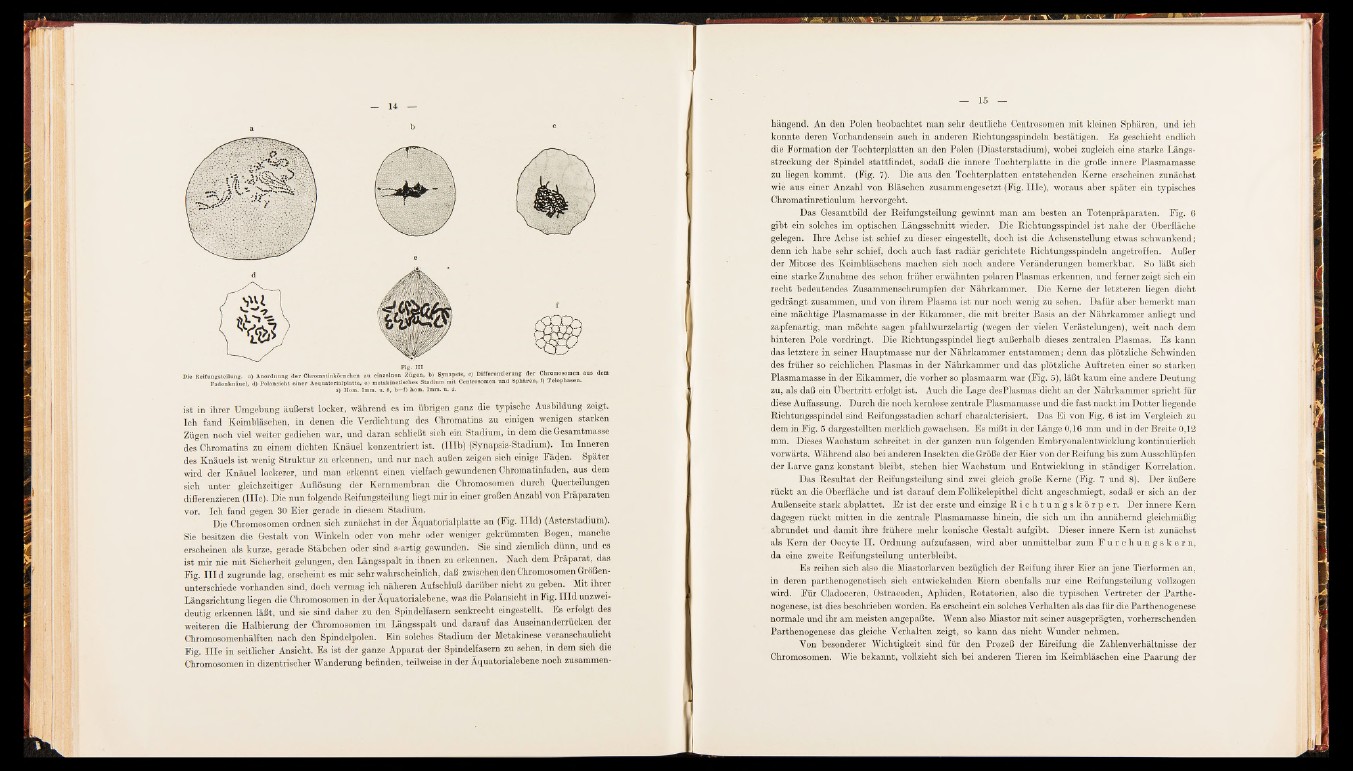

Fig. I l l

Die Reifungsteilung, a) Anordnung der Chromatinkörnchen zu einzelnen Zügen, b) Synapsis, c) Differenzierung der Chromosomen <

Fadenknäuel, d) Polansicht einer Aequatorialplattev e) metakinetisches Stadium mit Centrosomen und Sphären, f) Telophasen.

a) Hom. Imm. u. 8, b—f) hom. Imm. u. 4.

ist in ihrer Umgebung äußerst locker, während es im übrigen ganz die typische Ausbildung zeigt,

leb fand Keimbläschen, in denen die Verdichtung des Chromatins zu einigen wenigen starken

Zügen noch viel weiter gediehen war, und daran schließt sich ein Stadium, in dem die Gesamtmasse

des Chromatins zu einem dichten Knäuel konzentriert ist. (IUb) (Synapsis-Stadium). Im Inneren

des Knäuels ist wenig Struktur zu erkennen, und nur nach außen zeigen sich einige Fäden. Später

wird der Knäuel lockerer, und man erkennt einen vielfach gewundenen Chromatinfaden, aus dem

sich unter gleichzeitiger Auflösung der Kernmembran die Chromosomen durch Querteilungen

differenzieren (IIIc). Die nun folgende Reifungsteilung liegt mir in einer großen Anzahl von Präparaten

vor. Ich fand gegen 30 Eier gerade in diesem Stadium.

Die Chromosomen ordnen sich zunächst in der Äquatorialplatte an (Fig. IUd) (Asterstadium).

Sie besitzen die Gestalt von Winkeln oder von mehr oder weniger gekrümmten Bogen, manche

erscheinen als kurze, gerade Stäbchen oder sind s-artig gewunden. Sie sind ziemlich dünn, und es

ist ttiit nie mit Sicherheit gelungen, den Längsspalt in ihnen zu erkennen. Nach dem Präparat, das

Fig. I II d zugrunde lag, erscheint es mir sehr wahrscheinlich, daß z w i s c h e n den Chromosomen Größenunterschiede

vorhanden sind, doch vermag ich näheren Aufschluß darüber nicht zu geben. Mit ihrer

Längsrichtung liegen die Chromosomen in der Äquatorialebene, was die Polansicht in Fig. IUd unzweideutig

erkennen läßt, und sie sind daher zu den Spindelfasern senkrecht eingestellt. Es erfolgt des

weiteren die Halbierung der Chromosomen im Längsspalt und darauf das Auseinanderrücken der

Chromosomenhälften nach den Spindelpolen. Ein solches Stadium der Metakinese veranschaulicht

Fig. I lle in seitlicher Ansicht. Es ist der ganze Apparat der Spindelfasem zu sehen, in dem sich die

Chromosomen in dizentrischer Wanderung befinden, teilweise in der Äquatorialebene noch zusammenhängend.

An den Polen beobachtet man sehr deutliche Centrosomen mit kleinen Sphären, und ich

konnte deren Vorhandensein auch in anderen Richtungsspindeln bestätigen. Es geschieht endlich

die Formation der Tochterplatten an den Polen (Diasterstadium), wobei zugleich eine starke Längsstreckung

der Spindel stattfindet, sodaß die innere Tochterplatte in die große innere Plasmamasse

zu liegen kommt. (Fig. 7). Die aus den Tochterplatten entstehenden Kerne erscheinen zunächst

wie aus einer Anzahl von Bläschen zusammengesetzt (Fig. Ille), woraus aber später ein typisches

Chromatinreticulum hervorgeht.

Das Gesamtbild der Reifungsteilung gewinnt man am besten an Totenpräparaten. Fig. 6

gibt ein solches im optischen Längsschnitt wieder. Die Richtungsspindel ist nahe der Oberfläche

gelegen. Ihre Achse ist schief zu dieser eingestellt, doch ist die Achsenstellung etwas schwankend;

denn ich habe sehr schief, doch auch fast radiär gerichtete Richtungsspindeln angetroffen. Außer

der Mitose des Keimbläschens machen sich noch andere Veränderungen bemerkbar. So läßt sich

eine starke Zunahme des schon früher erwähnten polaren Plasmas erkennen, und ferner zeigt sich ein

recht bedeutendes Zusammenschrumpfen der Nährkammer. Die Kerne der letzteren liegen dicht

gedrängt zusammen, und von ihrem Plasma ist nur noch wenig zu sehen. Dafür aber bemerkt man

eine mächtige Plasmamasse in der Eikammer, die mit breiter Basis an der Nährkammer anliegt und

zapfenartig, man möchte sagen pfahlwurzelartig (wegen der vielen Verästelungen), weit nach dem

hinteren Pole vordringt. Die Richtungsspindel liegt außerhalb dieses zentralen Plasmas. Es kann

das letztere in seiner Hauptmasse nur der Nährkammer entstammen; denn das plötzliche Schwinden

des früher so reichlichen Plasmas in der Nährkammer und das plötzliche Auftreten einer so starken

Plasmamasse in der Eikammer, die vorher so plasmaarm war (Fig. 5), läßt kaum eine andere Deutung

zu, als daß ein Übertritt erfolgt ist. Auch die Lage desPlasmas dicht an der Nährkammer spricht für

diese Auffassung. Durch die noch kernlose zentrale Plasmamasse und die fast nackt im Dotter liegende

Richtungsspindel sind Reifungsstadien scharf charakterisiert. Das Ei von Fig. 6 ist im Vergleich zu

dem in Eig. 5 dargestellten merklich gewachsen. Es mißt in der Länge 0,16 mm und in der Breite 0,12

mm. Dieses Wachstum schreitet in der ganzen nun folgenden Embryonalentwicklung kontinuierlich

vorwärts. Während also bei anderen Insekten die Größe der Eier von der Reifung bis zum Ausschlüpfen

der Larve ganz konstant bleibt, stehen hier Wachstum und Entwicklung in ständiger Korrelation.

Das Resultat der Reifungsteilung sind zwei gleich große Kerne (Fig. 7 und 8). Der äußere

rückt an die Oberfläche und ist darauf dem Follikelepithel dicht angeschmiegt, sodaß er sich an der

Außenseite stark abplattet. Er ist der erste und einzige R i c h t u n g s k ö r p e r . Der innere Kern

dagegen rückt mitten in die zentrale Plasmamasse hinein, die sieb um ihn annähernd gleichmäßig

äbrundet und damit ihre frühere mehr konische Gestalt aufgibt. Dieser innere Kern ist zunächst

als Kern der Oocyte II. Ordnung aufzufassen, wird aber unmittelbar zum F u r c h u n g s k e r n ,

da eine zweite Reifungsteilung unterbleibt.

Es reihen sich also die Miastorlarven bezüglich der Reifung ihrer Eier an jene Tierformen an,

in deren parthenogenetisch sich entwickelnden Eiern ebenfalls nur eine Reifungsteilung vollzogen

wird. Für Cladoceren, Ostracoden, Aphiden, Rotatorien, also die typischen Vertreter der Parthenogenese,

ist dies beschrieben worden. Es erscheint ein solches Verhalten als das für die Parthenogenese

normale und ihr am meisten angepaßte. Wenn also Miastor mit seiner ausgeprägten, vorherrschenden

Parthenogenese das gleiche Verhalten zeigt, so kann das nicht Wunder nehmen.

Von besonderer Wichtigkeit sind für den Prozeß der Eireifung die Zahlenverhältnisse der

Chromosomen. Wie bekannt, vollzieht sich bei anderen Tieren im Keimbläschen eine Paarung der