r o b l a s t e n (nbl), die durch, ihre zahlreichen Teilungen die Elemente des B a u c h m a r k s

liefern. Ihre Herausbildung aus dem Ektoderm ist besonders im dorsalen Hinterende sehr gut zu

beobachten. Die Bildung der Neu-

; roblasten geschieht nur in der ventralen

Mittelpartie des Ektoderms,

die lateralen Partien sind dabei

unbeteiligt mes & v( Fi6g . XIX)' . An der

Stelle, wo die neurogene und neutrale

Partie zusammenstoßen, ist

immer ein spitzer, winkelartiger

Vorsprung des Ektoderms zu erkennen.

Die ganze Anlage besitzt

die Form zweier symmetrischer

Wülste, die sich aus dem Ek-

Fig. xj x. toderm nach innen vorwölben

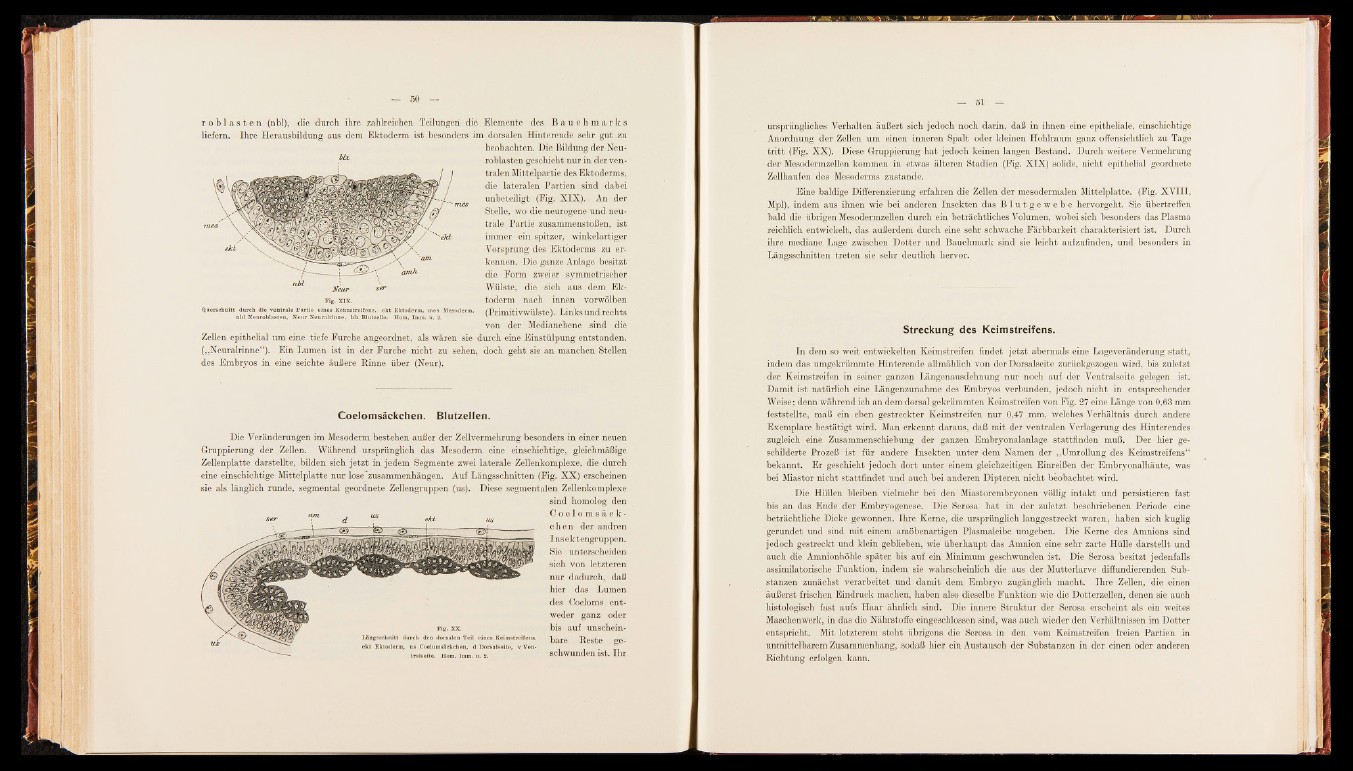

Querschnitt durch die ventrale Partie eines Keimstreifens, ekt Ektoderm, mes Mesoderm, (PrimitivWÜlste) Links Und rechts

nbl Neuroblasten, Neur Neuralrinne, blz Blutzelle. Hom, Imm. u . 2. ' ' ' *

von der Medianebene sind die

Zellen epithelial um eine tiefe Furche angeordnet, als wären sie durch eine Einstülpung entstanden.

(„Neuralrinne“). Ein Lumen ist in der Furche nicht zu sehen, doch, geht sie an manchen Stellen

des Embryos in eine seichte äußere Rinne über (Neur).

Coelomsäckchen. Blutzellen.

Die Veränderungen im Mesoderm bestehen außer der Zellvermehrung besonders in einer neuen

Gruppierung der Zellen. Während ursprünglich das Mesoderm eine einschichtige, gleichmäßige

Zellenplatte darstellte, bilden sich jetzt in jedem Segmente zwei laterale Zellenkomplexe, die durch

eine einschichtige Mittelplatte nur lose Zusammenhängen. Auf Längsschnitten (Fig. XX) erscheinen

sie als länglich runde, segmental geordnete Zellengruppen (us). Diese segmentalen Zellenkomplexe

sind homolog den

C o e l o m s ä c k - us chen der andren

Insektengruppen.

Sie unterscheiden

sich von letzteren

nur dadurch, daß

hier das Lumen

des Coeloms entweder

ganz oder

Fig. xx. bis auf unschein-

LSngsscbnitt durch den dorsalen Teil eines Keimstreifens. b a r e R e s t e £G -

ekt Ektoderm, u s Coelumsäckclien, d Dorsalseite, v Ventralseite.

Hom. Imm. u. 2. schwunden ist. Ihr

ursprüngliches Verhalten äußert sich jedoch noch darin, daß in ihnen eine epitheliale, einschichtige

Anordnung der Zellen um einen inneren Spalt oder kleinen Hohlraum ganz offensichtlich zu Tage

tritt (Fig. XX). Diese Gruppierung hat jedoch keinen langen Bestand. Durch weitere Vermehrung

der Mesodermzellen kommen in etwas älteren Stadien (Fig. XIX) solide, nicht epithelial geordnete

Zellhaufen des Mesoderms zustande.

Eine baldige Differenzierung erfahren die Zellen der mesodermalen Mittelplätte. (Fig. XVIII,

Mpl), indem aus ihnen wie bei anderen Insekten das B l u t g e w e b e hervorgeht. Sie übertreffen

bald die übrigen Mesodermzellen durch ein beträchtliches Volumen, wobei sich besonders das Plasma

reichlich entwickelt, das außerdem durch eine sehr schwache Färbbarkeit charakterisiert ist. Durch

ihre mediane Lage zwischen Dotter und Bauchmark sind sie leicht aufzufinden, und besonders in

Längsschnitten treten sie sehr deutlich hervor.

Streckung des Keimstreifens.

In dem so weit entwickelten Keimstreifen findet jetzt abermals eine Lage Veränderung statt,

indem das umgekrümmte Hinterende allmählich von der Dorsalseite zurückgezogen wird, bis zuletzt

der Keimstreifen in seiner ganzen Längenausdehnung nur noch auf der Ventralseite gelegen ist.

Damit ist natürlich eine Längenzunahme des Embryos verbunden, jedoch nicht in entsprechender

Weise; denn während ich an dem dorsal gekrümmten Keimstreifen von Fig. 27 eine Länge von 0,63 mm

feststellte, maß ein eben gestreckter Keimstreifen nur 0,47 mm, welches Verhältnis durch andere

Exemplare bestätigt wird. Man erkennt daraus, daß mit der ventralen Verlagerung des Hinterendes

zugleich eine Zusammenschiebung der ganzen Embryonalanlage stattfinden muß. Der hier geschilderte

Prozeß ist für andere Insekten unter dem Namen der „Umrollung des Keimstreifens“

bekannt. Er geschieht jedoch dort unter einem gleichzeitigen Einreißen der Embryonalhäute, was

bei Miastor nicht stattfindet und auch bei anderen Dipteren nicht beobachtet wird.

Die Hüllen bleiben vielmehr bei den Miastorembryonen völlig intakt und persistieren fast

bis an das Ende der Embryogenese. Die Serosa hat in der zuletzt beschriebenen Periode eine

beträchtliche Dicke gewonnen. Ihre Kerne, die ursprünglich langgestreckt waren, haben sich kuglig

gerundet und sind mit einem amöbenartigen Plasmaleibe umgeben. Die Kerne des Amnions sind

jedoch gestreckt und klein geblieben, wie überhaupt das Amnion eine sehr zarte Hülle darstellt und

auch die Amnionhöhle später bis auf ein Minimum geschwunden ist. Die Serosa besitzt jedenfalls

assimilatorische Funktion, indem sie wahrscheinlich die aus der Mütterlarve diffundierenden Substanzen

zunächst verarbeitet und damit dem Embryo zugänglich macht. Ihre Zellen, die einen

äußerst frischen Eindruck machen, haben also dieselbe Funktion wie die Dotterzellen, denen sie auch

histologisch fast aufs Haar ähnlich sind. Die innere Struktur der Serosa erscheint als ein weites

Maschenwerk, in das die Nährstoffe eingeschlossen sind, was auch wieder den Verhältnissen im Dotter

entspricht. Mit letzterem steht übrigens die Serosa in den vom Keimstreifen freien Partien in

unmittelbarem Zusammenhang, sodaß hier ein Austausch der Substanzen in der einen oder anderen

Richtung erfolgen kann.