A n o rm a l e E n tw i c k l u n g . Ich. möchte hier noch auf eine interessante Anormalität

in den ersten Entwicklungsvorgängen der Misatoreier zu sprechen kommen. Sie gibt sich schon

äußerlich in der Form des Embryos kund, indem die eine Seite stark gewölbt ist, während die andere

gestreckt oder sogar etwas konkav verläuft. In ihrem Inneren zeigt sich nun eine sehr sonderbare

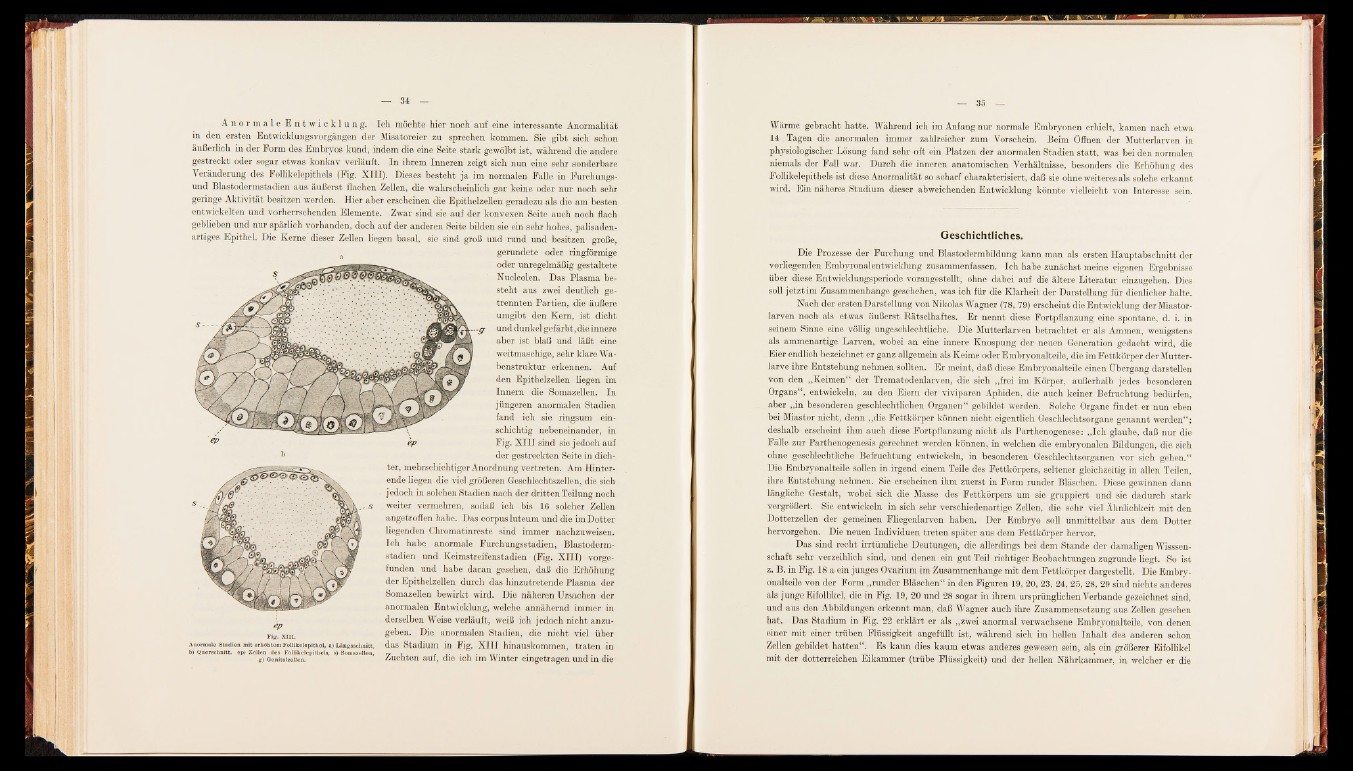

Veränderung des Follikelepithels (Fig. XIII). Dieses besteht ja im normalen Falle in Furchungsund

Blastodermstadien aus äußerst flachen Zellen, die wahrscheinlich gar keine oder nur noch sehr

geringe Aktivität besitzen werden. Hier aber erscheinen die Epithelzellen geradezu als die am besten

entwickelten und vorherrschenden Elemente. Zwar sind sie auf der konvexen Seite auch noch flach

geblieben und nur spärlich vorhanden, doch auf der anderen Seite bilden sie ein sehr hohes, palisadenartiges

Epithel. Die Kerne dieser Zellen liegen basal, sie sind groß und rund und besitzen große,

gerundete oder ringförmige

oder unregelmäßig gestaltete

Nucleolen. Das Plasma besteht

aus zwei deutlich getrennten

Partien, die äußere

umgibt den Kern, ist dicht

und dunkel gefärbt, die innere

aber ist blaß und läßt eine

weitmaschige, sehr klare Wabenstruktur

erkennen. Auf

den Epithelzellen liegen im

Innern die Somazellen. In

jüngeren anormalen Stadien

fand ich sie ringsum einschichtig

nebeneinander, in

Fig. XIII sind sie jedoch auf

der gestreckten Seite in dichter,

mehrschichtiger Anordnung vertreten. Am Hinterende

liegen die viel größeren Geschlechtszellen, die sich

jedoch in solchen Stadien nach der dritten Teilung noch

weiter vermehren, sodaß ich bis 16 solcher Zellen

angetroffen habe. Das corpus luteum und die im Dotter

liegenden Chromatinreste sind immer nachzuweisen.

Ich habe anormale Furchungsstadien, Blastodermstadien

und Keimstreifenstadien (Fig. XIII) vorgefunden

und habe daran gesehen, daß die Erhöhung

der Epithelzellen durch das hinzutretende Plasma der

Somazellen bewirkt wird. Die näheren Ursachen der

anormalen Entwicklung, welche annähernd immer in

derselben Weise verläuft, weiß ich jedoch nicht anzugeben.

Die anormalen Stadien, die nicht viel über

das Stadium in Fig. XIII hinauskommen, traten in

Zuchten auf, die ich im Winter eingetragen und in die

ep

F ig . X III.

Anorm ale S tad ie n m it e rh ö h tem F o llik e lep ith el, a) Län g s sch n itt,

b) Q u ersch n itt, ep) Zellen d e s Fo llik e lep ith els, s) Somazellen,

’ g) Genitalzellen.

Wärme gebracht hatte. Während ieh im Anfang nur normale Embryonen erhielt, kamen nach etwa

14 Tagen die anormalen immer zahlreicher zum Vorschein. Beim Öffnen der Mutterlarven in

physiologischer Lösung fand sehr oft ein Platzen der anormalen Stadien statt, was hei den normalen

niemals der Fall war. Durch die inneren anatomischen Verhältnisse, besonders die Erhöhung des

Eollikelepithels ist diese Anormalität so scharf charakterisiert, daß sie ohne weiteres als solche erkannt

wird. Ein näheres Studium dieser abweichenden Entwicklung könnte vielleicht von Interesse sein.

Geschichtliches.

Die Prozesse der Furchung und Blastodermbildung kann man als ersten Hauptabschnitt der

vorliegenden Bmbyronalentwicklung zusammenfassen. Ich habe zunächst meine eigenen Ergebnisse

über diese Entwicklungsperiode vorangesteÄi Ohne dabei auf die'ältere Literatur einzugehen. Dies

soll jetztim Zusammenhänge geschehen, was ich für die Klarheit der Darstellung für dienlicher halte.

Nach der ersten Darstellung von Nikolas Wagner (78, 79) erscheint die Entwicklung der Miastor-

larven noch als etwas äußerst Rätselhaftes. Er nennt diese Fortpflanzung eine spontane, d. i. in

seinem Sinne eine völlig ungeschlechtliche. Die Mutteiiarveü betrachtet er als Ammen, wenigstens

als ammenartige Larven, w»Seii an eine innere Knospung der neuen Generation' gedacht wird, die

Eierendlich bezeichnet er ganz allgemein als Keimender Embryonalteile, die im Fettkörper der Mutterlarve

ihre Entstehung nehmen sollten. Er meint, daß diese Embryonalteile einen Übergang darstellen

von den „Keimen“ der Trematodenlarven, die sich „frei im Körper, außerhalb jedes besonderen

Organs“, entwickeln, zu den Eiern der Viviparen Aphiden, rdfi äüchBkeiner Befruchtung bedürfen,

aber „in besonderen geschlechtlichen Organen“ gebildet werden. ||>löhe Organe findet er nun eben

bei Miastor nicht, denn „die Fettkörper können nicht eigentlich Geschlech|§|rgane genannt werden“ ;

deshalb erscheint ihm auch diese Fortpflanzung nicht als Parthenogenese: „Ich glaube, daß nur die

Fälle zur Parthenogenesis gerechnet werden können, in welchen die embryonalen Bildungen, die sich

ohne geschlechtliche Befruchtung entwickeln, in besonderen Geschlechtsorganen vor sich gehen.“

Die Embryonalteile sollen in irgend einem Teile des Fettkörpers, seltener gleichzeitig in allen Teilen,

ihre Entstehung nehmen. Sie erscheinen ihm zuerst in Form runder Bläschen. Diese gewinnen dann

längliche Gestalt, wobei sich die Masse des Fettkörpers um sie gruppiert und sie dadurch stark

vergrößert. Sie entwickeln in sich sehr verschiedenartige Zellen, .'sdie Sehr viel Ähnlichkeit mit den

Dotterzellen der gemeinen Fliegeidarven haben. Der Embryo'soll unmittelbar aus dem Dotter

hervorgehen. Die neuen Individuen treten später aus dem Fettkörper hervor.

Das sind recht irrtümliche Deutungen, die allerdings bei dem Stande der damaligen Wisssen-

schaft sehr verzeihlich sind, und denen ein gut Teil richtiger Beobachtungen zugrunde liegt. So ist

z. B. in Fig. 18 a ein junges Ovarium im Zusammenhänge mit dem Fettkörper dargestellt. Die Embryonalteile

von der Form „runder Bläschen“ in den Figuren 19, 20, 23, 24, 25, 28) 29 sind nichts anderes

als junge Eifollikel, die in Fig. 19, 20 und 28 sogar in ihrem ursprünglichen Verbände gezeichnet sind,

und aus den Abbildungen erkennt man, daß Wagner anch ihre Zusammensetzung aus Zellen gesehen

hat. Das Stadium in Fig. 22 erklärt er als „zwei anormal verwachsene Embryonalteile, von denen

einer mit einer trüben Flüssigkeit angefüllt ist, während sich im hellen Inhalt des anderen schon

Zellen gebildet hatten“. Es kann dies kaum etwas anderes gewesen sein, als ein größerer Eifollikel

mit der dotterreichen Eikammer (trübe Flüssigkeit) und der hellen Nährkammer, in welcher er die