— -m 94 —

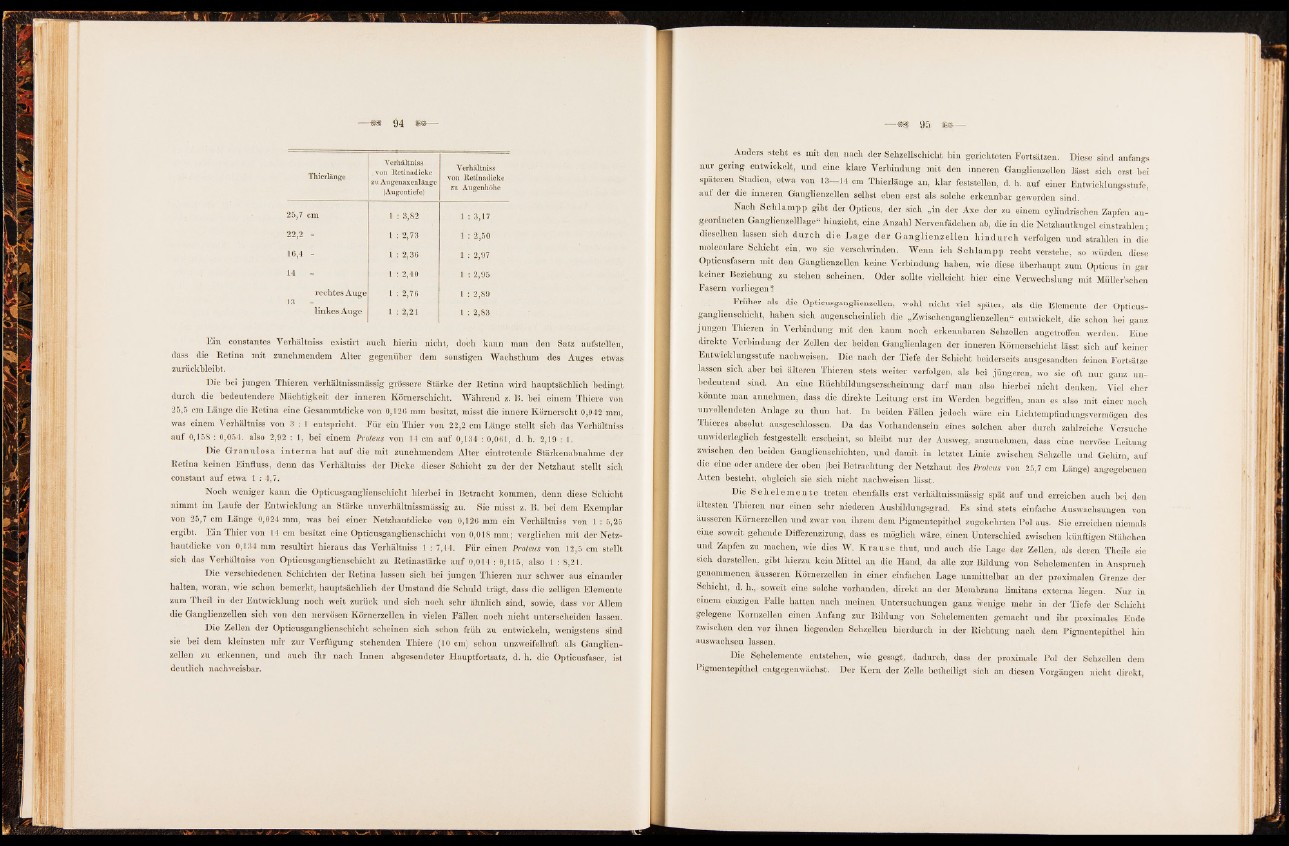

Thierlänge

Verhältniss

.von Retinad icke

zu Augenaxenlängc

(Augentie’fe)

Verhältniss

von Retinadicke

zu Augenhöhe

25,7 cm 1 : 3,82 1 :• 3,17

22 2 %¡Vi( 1 : 2,73 1 : 2,50

16,4 1 : 2,36 1 : 2,97

14 1 : 2,40 1 : 2,95

rechtes Auge 1 : 2,76 1 : 2,89

linkes Auge 1 : 2,21 1 : 2,83

Ein constantes Verhältniss existirt auch hierin nicht, doch kann man den Satz aufstellen,

dass die Retina mit zunehmendem Alter gegenüber dem sonstigen Wachsthum des Auges etwas

zurückbleibt.

Die bei jungen Thieren verhältnissmässig grössere Stärke der Retina wird hauptsächlich bedingt

durch die bedeutendere Mächtigkeit der inneren Körnerschicht. Während z. B. bei einem Thiere von

25,5 cm Länge die Retina eine Gesammtdicke von 0,126 mm besitzt, misst die innere Körnerscht 0,042 mm,

was einem Verhältniss von 3 : 1 entspricht. F ü r ein Thier von 22,2 cm Länge stellt sich das Verhältniss

a u f 0,158 : 0,054. also 2,92 : 1, bei einem Proteus von 14 cm auf 0,134 : 0,061, d. h. 2,19 : 1.

Die G r a n u lo s a i n t e r n a h a t auf die mit zunehmendem Alter eintretende Stärkenabnahme der

Retina keinen Einfluss, denn das Verhältniss der Dicke dieser Schicht zu der der Netzhaut stellt sich

constant auf etwa 1 : 4,7.

Noch weniger kann die Opticusganglienschicht hierbei in Betracht kommen, denn diese Schicht

nimmt im Laufe der Entwicklung an Stärke unverhältnissmässig zu. Sie misst z. B. bei dem Exemplar

von 25,7 cm Länge 0,024 mm, was bei einer Netzhautdicke von 0,126 mm ein Verhältniss von 1 : 5,25

ergibt. Ein Thier von 14 cm besitzt eine Opticusganglienschicht von 0,018 mm; verglichen mit der Netzhautdicke

von 0,134 mm resultirt hieraus das Verhältniss 1 : 7,44. Fü r einen Proteus von 12,5 cm stellt

sich das Verhältniss von Opticusganglienschicht zu Retinastärke auf 0,014 : 0,115, also 1 : 8,21.

Die verschiedenen Schichten der Retina lassen sich bei jungen Thieren n u r schwer aus einander

halten, woran, wie schon bemerkt, hauptsächlich der Umstand die Schuld trägt, dass die zelligen Elemente

zum Theil in der Entwicklung noch weit zurück un d sich noch sehr ähnlich sind, sowie, dass vor Allem

die Ganglienzellen sich von den nervösen Körnerzellen in vielen Fällen noch nicht unterscheiden lassen.

Die Zellen der Opticusganglienschicht scheinen sich schon früh zu entwickeln, wenigstens sind

sie bei dem kleinsten mir zur Verfügung stehenden Thiere (10 cm) schon unzweifelhaft als Ganglienzellen

zu erkennen, und auch ihT nach Innen abgesendeter Hauptfortsatz, d. h. die Opticusfaser, ist

deutlich nachweisbar.

— m 95 m —

Anders steht es mit den nacff der Sehzellschicht hin gerichteten Fortsätzen. Diese sind anfangs

nur gering entwickelt, und eine klare Verbindung mit den inneren Ganglienzellen lässt' sich erst bei

späteren Stadien, 'etwa van 1 3 - 14 pm Thierlänge an, klar feststellen, d. h. auf einer Entwicklungsstufe,

auf der die inneren Ganglienzellen seihst eben erst als solche erkennbar geworden sind.

Nach S c h lam p p gibt, der Opticus, der sich „in der Axe der zu einem cylindrischen Zapfen angeordneten

Ganglienzelllage“ hinsieht, eine Anzahl Neryenfädchen ab, die in die Netzhautkugel einstrahlen;

dieselben lassen sich d u r c h d ie L a g e d e r G a n g lie n z e lle n h in d u r c h verfolgen und strahlen in die

moleculare Schicht ein, wo sie verschwinden. Wenn ich S c h lam p p recht verstehe, so würden diese

Opticusfasern m it den Ganglienzellen keine Verbindung haben, wie diese überhaupt zum Opticus'in gar

keiner Beziehung zu stehen scheinen, Oder sollte vielleicht hier eine Verwechslung mit Müller’schen

Fasern vorliegen?

Früher als die. Opticufsganglienzelien, wohl nicht viel später, als die Elemente der Opticus-

ganghenschichf, haben sich augenscheinlich die „Zwischenganglienzellen“ entwickelt, die schon bei ganz

jungen Thieren in Verbindung mit den kaum noch erkennbaren Sehzellen angetroffen werden- Eine

direkte Verbindung der Zellen der beiden Ganglienlagen der inneren Kömerschicht lässt sich auf keiner

Entwicklungsstufe nachweisen. Die nach der Tiefe, der Schicht beiderseits ausgesandten feinen Fortsätze

lassen sich aber bei älteren Thieren stets weiter verfolgen, als bei jüngeren, wo siie oft n u r ganz unbedeutend

sind. An eine Büchbildungserscheinung darf man also hierbei nicht denken. Viel eher

könnte man annehmen, dass du? direkte Leitung erst im Werden begriffen, man es also mit einer noch

unvollendeten Anlage zu thun hat. In beiden Fällen jedoch wäre ein Lichtempfindungsvermögen des

T'bieres absolut ausgeschlossen. Da das Vorhandensein eines, solchen aber durch zahlreiche Versuche

unwiderleglich .festgestellt erscheint, so bleibt nur der Ausweg, an,zuuehm,en, dass eine nervöse Leitung

zwischen den beiden Ganglienschichten, und damit in letzter Linie zwischen Sehzelle und Gebirn, anf

die eine oder andere der oben (bei Betrachtung, der Netzhaut des Proteus von 25,7 cm Länge) angegebenen

Arten besteht, obgleich sie sich nicht nachweisen lässt.

Die S e h , e l e m e n t e treten ebenfalls erst verhältnissmässig spät auf und erreichen auch bei den

ältesten Thielen, nur einen sehr niederen Ausbildungsgrad. Es sind stets einfache Auswachsuugen von

äusseren Körnerzellen und zwar von ihrem dem Pigmentepithel zugekehrten Pol aus. Sip erreichen, niemals

eine soweit gehende Differenzirung, dass es möglich wäre, einen Unterschied zwischen, künftigen Stäbchen

und Zapfen zu machen, wie dies W. K r a u s e thut, und auch die Lage der Zellen, al« deren Theile sie

sich, darstellen, gibt hierzu kein Mittel an die Hand, da all? zur Bildung von Sehelementen in Anspruch

genommenen äusseren Körnerzellen in einer einffichen Kage unmittelbar an der proximalen Grenze der

Schicht, d. h.,. soweit eins solche vorhanden, direkt an der Membrana limitans externa liegen. Nur in

einem einzigen Falle hatten mpch meinen, Untersuchungen ganz Wenige mehr in der Tiefe der Schicht

gelegene Kornzellen einen Anfang zur Bildung von Sehelementen gemacht und ih r proximales Ende

zwischen den vpr ihnen hegenden Sehzellen hierdurch in der Sichtung nach dem Pigmentepithel hin

auswachsen lasseja.

Die Sehelemente entstehen, wie gesagt, dadurch, dass der proximale Pol der Sebzellen dem

Pigmentepithel entgegenwächst. Der Kern der Zelle betheiligt sich an diesen Vorgängen nicht direkt,