que Ton peint, & la teinte particulière de cha*

cune de Tes parties , puis on prépare les teintes

colorées qui font dans la lumière.

Lorfqu’on ébauche au pointillé, il faut que les

premiers points loient larges & féparés les uns

des autres : on termine en les liant enlemble par

d’autres points plus fins & plus légers.

Si l ’on ébauche par le procédé de'l’aquarelle

ou la v is , il eft effentiel de bien fentir ce que l’on

va faire, avant de pofer la couche qui doit l’exr

rimer •, car fi le ton n’ eft pas convenable, ou fi

a teinte eft trop forte, alors obligé de l’effacer,

on n’eft pas toujours fûr de lui donner le même

efprit. Pour éviter cet inconvénient,& celui qui

réfulteroit d’ une trop grande quantité de liqueur

dans le pinceau, on effaye la teinte fur un morceau

de papier à côté de l’ ivoire fur lequel on

peint : ainfi l’on juge à la fois l’effet de la teinte,

& on décharge le pinceau du fuperflu d’eau &

de couleur dont il eft chargé.

A l’égard des draperies, des acceffoires & des

fonds, il eft difficile de prévenir l’expérience par

des préceptes : car les moyens à employer devant

être auffi variés que les objets qu’on fe propofe

d’imiter, les effais que l’on fait foi-même font

les meilleurs confeils qu’on puifle prendre. Cependant

, on peut dire en général que la préparation

d’un objet doit être du ton de fes demi-

teintes , auquel on ajoute les touches claires du

coté des lumières, & -les touches obfcures du

côté de l’ombre. Pour les objets d’une certaine

étendue , il faut préparer les teintes dont on a

befoin , puis on ébauche avec un pinceau un peu

large ,& fuffifamment chargé de couleur. Il faut

attendre que les premières teintes foient féches

avant d’en remettre de nouvelles , ce qu’on eft

obligé défaire lorfqu’elles ne couvrent pas affez.

On termine en échauffant de lumières les parties

faillantes, & en donnant dans les ombres des

touches vigoureufes pour faire fentir les renfon-

cemens les plus obfcurs.

Ce que nous allons ajouter fur les couleurs

dont quelques artiftes font ufage pour les teintes

des carnations, fera utile, dans les com-

mencemens , aux perfonnes q u i , ayant feulement

la pratique du deffin , veulent peindre en miniature fans avoir le fecours d’un maître :

mais bientôt elles devront faire fuccéder leur

propre expérience à ces principes qui ont néçef-

fairement beaucoup d’arbitraire. C’ eft à la nature

bien vue à indiquer elle-même par quel

choix & quel mélange de couleurs elle doit

être rendue.

Verni-teintes des carnations. Outre-mer &

encre de la Chine.

Ombres des carnations. Carmin , verd de

jf,eftie & terre d?Italie brâlée.

Touches vigoureufes des carnations. Carmin

mêlé avec le biftre & terre d’ Italie brûlée:

ou carmin, verd de veffie, pierre de f ie l , &

encre de la Chine.

Lumières. L’ ivoire eft réfervé pour exprimer

les lumières. Les détails qui peuvent fe

trouver dans les parties lumineufesfe font avec

les couleurs des demi-teintes ; mais plus ou

moins aftoiblies. On ne met du blanc que pur,

& en le rélerve pour un point à la partie la

plus avancée du nez , un point à la prunelle

de l’oeil ; encore cet ufage ne doit-il pas être

regardé comme général. On y a recours, quand

la nature ou le refte des travaux l ’indique.

Certains artiftes ébauchent les têtes de femmes

avec de l’outre-mer, & reviennent fur

cette ébauche avec des tons de chair. Lorfi»

qu on fuit ce procédé, on fait une teinte avec

l’encre de la Chine & l’outre-mer : on commence

par deffiner tous les traits avec cette

teinte, qu’on employé aulli pour ébaucher toutes

les maffes, ayant l ’attention de- les tenir

plus légères dans les demi-teintes & plus fortes

dans les ombres. On couche largement &

uniment ces maffes, & lorftjue la tête eft ainfi

ébauchée, on met les tons de chair, qui font

compefés de carmin 8c de gomme gutte.

Les lèvres , dans la partie obfcure , ont été

ébauchées avec la teinte de toutes les maffes.

On en ébauche la partie éclairée avec du v,er-

millon, fur lequel on revient avec du carpiin.

La partie ombrée , qui eft déjà ébauchée, fe colore

avec le carmin & la terre d’Italie brûlée.

Les touches de la bouche fe mettent enfuite

avec du carmin pur ou mêlé de verd de veffie.

Les cheveux s’ébauchent à l’encre de la

Chine. On revient enfuite avec des tons d’encre

de la Chine mêlés d’ un peu de blanc pour

les lumières & de biftre pour les ombres.

On peut encore ébaucher d’une autre manière.

On établit le trait avec du carmin mêlé

d'encre de la Chine; on ébauche toute la tête

avec cette teinte que l’on tient fort légère dans

les parties où la lumière gliffe , & lur lefquel-

les on fe réferve de revenir avec des demi-

teintes d’outre-mer & d’encre de la Chine.

Quand les demi-teintes font verdâtres, on mêle

l ’outre-mer avec la gomme-gutte : on revient

fur les traits avec l’ encre de la Chine mêlée de

terre d’Italie. Ce ton eft bon pour ébaucher les

prunelles.

Les tons trop violets fe rompent avec les

rouges ; les rouges avec les violets ; ceux de

brique avec des bleuâtres.

Lorfque les ombres font ébauchées rougeâtres

, on revient avec des tranfparens d’ encre

de la Chine & d’outre-mer, ou de verd d©

veflie, ou de biftre, fuivant le ton que l’o^

veut donner.

Quand on emploie ces couleurs comme glacis

, on ne les mélange pas, afin que le ton

de deffous s’apperçoive à travers la couleur

dont on a glacé.

Les fonds s’ébauchent autrement que les

chairs. On met du blanc ou' de l’ ochre dans

toutes les teintes : on couche à plat le premier

ton , lui donnant affez d’épaiffeur pour qu’il

couvre l’ivoire : on revient enfuite avec des couleurs

tranfparentes. Lebleu dePruffe , le brun-

rouge mêlés de blanc , forment un ton grisâtre :

avec plus de brun-rouge , on obtient un ton

plus coloré. Si l’on veut qu’ il foie jaunâtre,

on employé de l ’ochre au lieu de blanc : fi l’on

a des raifons pour aimer mieux qu’ il foit verdâtre,

on diminue la dofe du brun-rouge , &

l ’on augmente celle du bleu de Pruffe & du

jaune.

Comme les procédés font très-variés dans la

miniature , nous avons cru devoir indiquer ceux

de plusieurs artiftes: c’étoit le moyen de rendre

cet article plus utile aux perfonnes qui n’ont

pas encore d’expérience : en variant leurs effais,

ellesxfe feront plus promptement une pratique

qüi leur fera propre.

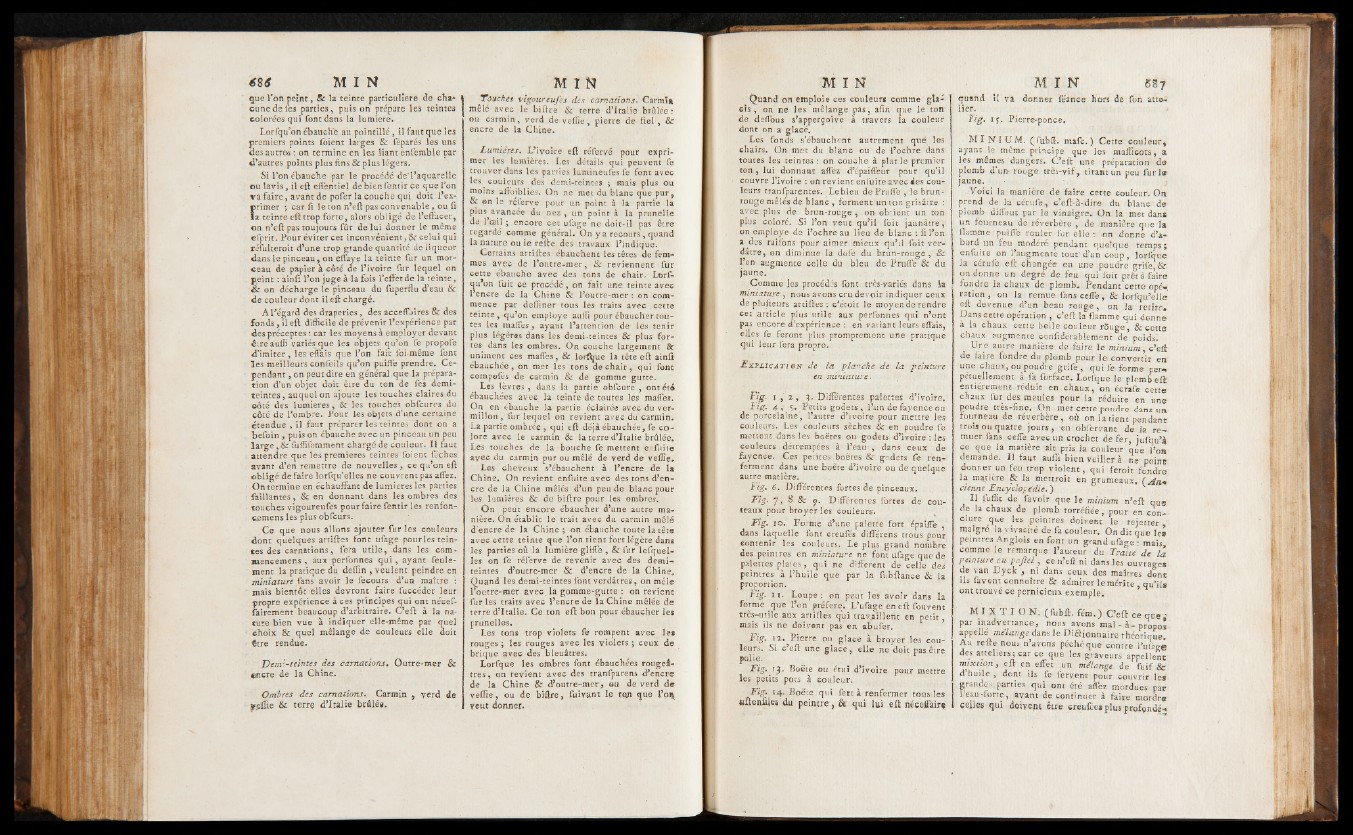

Explicati @n de la planche en miniature ■ de la peinture

Fig. i 2 , 3. Différentes palettes d’ivoire.'

Fig. 4 y 5. Petits godets , l’ un de fayence ou

de porcelaine, l’autre d’ ivoire pour mettre les

couleurs. Les-couleurs sèches & en poudre fe

mettent dans les boëtes ou godets d’ ivoire : les

couleurs détrempées à l’eau , dans ceux de

fayence. Ces petites boëtes & godets fe renferment

dans une boëte d’ ivoire ou de quelque

autre matière.

Fig. 6. Différentes fortes de pinceaux.

Fig. 7 , 8 & Différen tes fortes de couteaux

pour broyer les couleurs.

Fig. 10. Forme d’ une palette fort épaiffe

dans laquelle font creufés différens trous pour

contenir les couleurs. Le plus grand nombre

des peintres en miniature ne font ufage que de

palettes plaies, qui ne different de celle des

peintres à l ’huile que par la fubftance & la

proportion.

Fig. 11. Loupe : on peut les avoir dans la

forme que l’on préféré. L’ufage en eft fouvent

très-utile aux artiftes qui travaillent en p etit,

mais ils ne doivent pas en abufer.

Fig. la . Pierre ou glace à broyer les couleurs.

Si c’eft une gla ce , elle ne doit pas être

polie.

Fig. \3* Boëte ou étui d’ivoire pour mettre

les petits pots à couleur.

Fig. 14, Boëte qui ferc à renfermer tous les

*ïftenfijes du peintre, & qui lui eft néçeffairq

quand 11 va donner féance hors de fon atto-

iier.

ï ig . i j . Pierre-ponce.

M I N I UM . ( fubft. mafe. ) Cette couleur,

ayant le même principe que les mafficots, a

les mêmes dangers. C’eft une préparation d©

plomb d’un- rouge très-vif, tirant un peu fu r ie

jaune.

Voici la manière de faire cette couleur. On

prend de. la cerufe, c’eft-à-dire du blanc de

plomb diffout par le vinaigre. On la met dans

un fourneau de réverbère , de manière que la

flamme puiffe rouler fur elle :■ on donne d’abord

un feu modéré pendant quelque temps ;

enfuite on l’augmente tout' d’un coup, lorfque

la cérufe eft changée en une poudre grife, &.

on donne un degré de feu qui foit prêt à faire

fondre la chaux de plomb. Pendant cette opération

, on la remue fans ceffe, & lorfqu’elle

eft devenue d’ un beau rouge, on la retire.

Dans cette opération , c’eft la fiamraéqui donne

à la chaux cette belle couleur rôuge, & cette

chaux augmente confidérablement de poids.

Ure autre manière de .faire le minium, c’eft

de faire fondre du plomb pour Je, convertir en

une chaux,ou poudre gr ife , qui fe forme per«,

pétuellement à fa furfacé. Lorfque le plomb eft:

entièrement réduit en chaux, on écrafe cette

chaux fur des. meules pour la réduire en une

poudre très-fine. On met cette poudre dans un

fourneau de réverbère, où on la tient pendant

trois ou quatre jours , en obiervant de la remuer

fans ceffe avec un crochet de fer, jufqu’ à

çe que la matière ait pris la couleur que l’on

demande. Il faut aiiffi bien veiller à ne point

donner un feu trop v iolent, qui feroit fondre

la matière & la mettrait en grumeaux. ( A n «

cienne Encyclopédie. )

U Suffit de favoir que le minium n’ efi: que

de la chaux de plomb torréfiée, pour en conclure

que les peintres doivent le reietter

malgré, la vivacité de fa couleur. On dit que les

peintres Anglois en font un grand ufage : mais,

comme le remarque l’auteur du Traite de la

peinture au p a jle l, ce n’ eft ni dans les ouvrages

de van Dy ck , ni dans ceux des maîtres dont

ils favent connoître & admirer le mérite , qu’ils

ont trouvé ce pernicieux exemple.

M I X T I O N. (fubft. fém.) C ’eft: ce q û e j

par inadvertance, nous avons m al-à -p ro p o s

appelle mélange dans le DiSionnaire théorique.

Au refte nous n’avons péché que contre l’utoeè

des atte lie z ; car ce que les graveurs appellent

mixtion, eft en effet un mélange de fuif &

d’h u i le , dont ils fe fervent pour couvrir le .

grandes,parties qui ont été affez mordues par

l’e'au -fo rteavant de continuer à faire mordra

celles qui doivent être ereufée» plus profonde