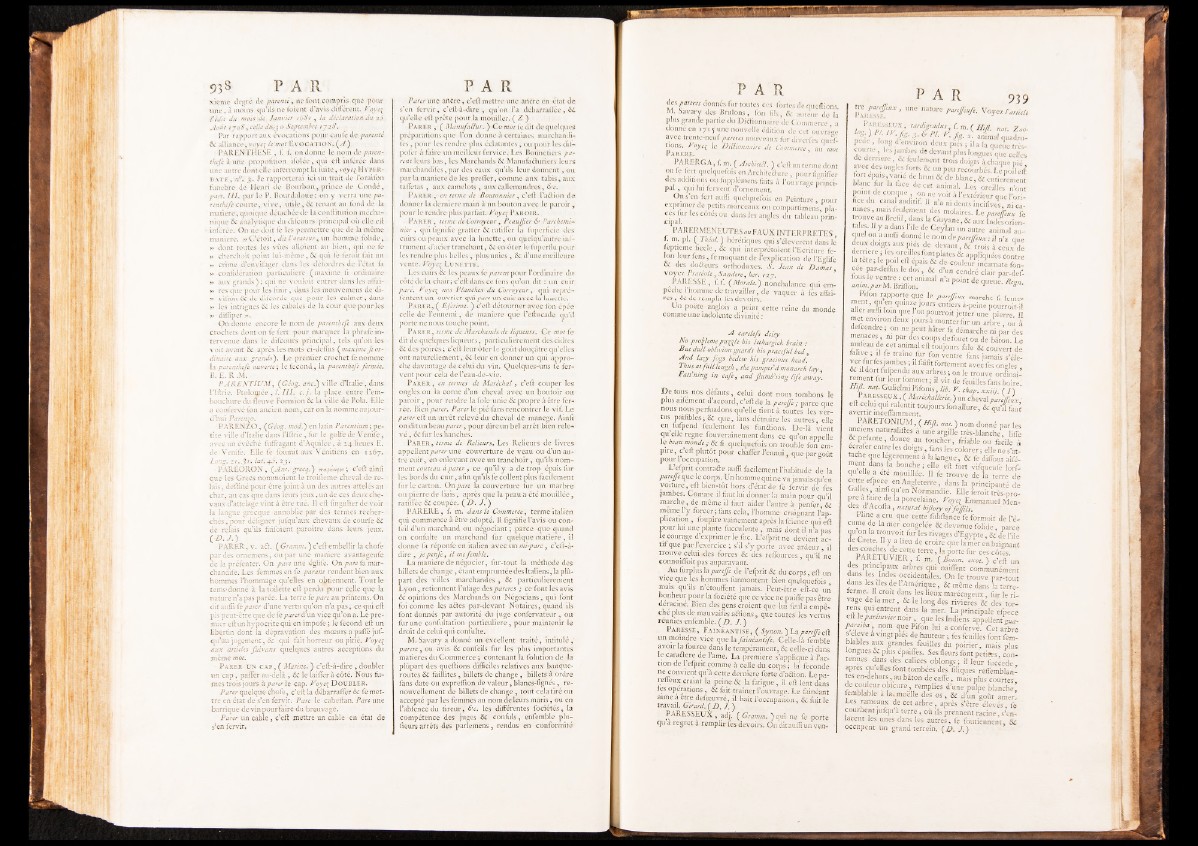

xieme degré de parenté^ ne font, compris que pôur

\me, il moins qu’ils ne foient d’avis different. Voye[

l'tJic du mois uU Janvier lô'Si , la déclaration du zJ

Août 1708, celle du\'^ o Septembre tyz8.

Par rapport aux évocations pour caul'e de parenté

& alliance, eeyc; U oeucÉv O CATION. (--/ )

PARENTHESE , f. 1'. on donne le nom de paren-

the/e à une proportion ifolée, qui eft inlérée dans

une autre dont elle interrompt la luite, voye^ Hyper-

b a t e , n°. 3. Je rapporterai ici un trait de l’orailbn

funebrè dé Henri de Bourbon, prince de Condé,

pare. III. par le P. Bourdaloue ; on y verra une pa-

renthefe courte, v iv e , utile, & tenant au tond de la

matière, quoique détachée de la conftitution média-

nique 8c analytique du diieouts principal oii elle eft

inférée. On ne doit le les permettre que de la même

maniéré. » C’étoit dit l'orateur, un homme folulc,

» dont toutes les vues alloient au bien, qui ne le

» cherchoit point lui-même, 8c qui le leroit fait un

» crime cl’envilager dans les délordres de l’état la

» conlidération particulière (maxime fi ordinaire

» aux grands ) ; qui ne vouloit entrer dans les affai-

» res que pour les finir, dans les mouvemens de cli-

» vilion 8c de dilcorde que pour les calmer, dans

» les intrigues 8c les cabales de la cour que pour les

On donne encore le nom de parenthefe aux deux

crochets dont on fe fert pour marquer la phrafe intervenue

dans le dilcours principal, tels qu’on les

voit avant 8c après les mots ci-delTus (maxime f i ordinaire

aux grands'). Le premier crochet fe nomme

la parenthefe ouverte ; le fécond, la parenthefe fermée.

B. E. R.M.

P A R E NTIUM, ( Gèog. anc.') ville d’Italie, dans

Plffrie. PtoloQiée , /. III. c .j. la place entre l’embouchure

du fleuve Formion 8c la ville de Pola. Elle

a confervé fon ancien nom, car on la nomme aujourd’hui

Paren^o.

PARENZO, (Gèog. mod.') en latin Parentium ; petite

ville d’Italie dans f lf lr ie , fur le golfe de Venil'e,

avec un évêché fuffragant d’Aquilée, à 24 lieues E.

de Venil'e. Elle fe fournit aux Vénitiens en 1267.

Long. 2 /. 3 1 • éat. 43. 23 •

•PARÉORON, (Ant. grecq.) 7rap»upov; c’efl: ainfi

que les Grecs nommoient le troifieme chevaL de relais

, deftiné pour être joint à un des autres attelés au

char, au cas que dans leurs jeux, un de ces deux chevaux

d’attelage vint à être tué. Il eft fingulier de voir

la langue grecque annoblie par des termes rècher-

chés, pour défigner jufqu’aux chevaux de courfe 8c

de relais qu’ils faifoient paroitre dans leurs jeux.

( -D .J .)

PARER, v. a£h ( Gramm. ) c’eft embellir la chofe

par des ornemens, ou par une maniéré avantageufe

de la préfenter. On pare une églile. On pare fa mar-

chandife. Les femmes en fe parant rendent bien aux

hommes l’hommage qu’elles en obtiennent. Tout le

tems* donné à la toilette eft perdu pour celle que la

nature n’a pas parée. La terre fe pare au printems. On

dit suffi fe parer d’une vertu qu’on n’a pas, ce qui eft

pis peut-être que de fe parer d’un vice qu’on a. Le premier

eft un hypocrite qui en impofe ; le fécond eft un

libertin dont la dépravation des moeurs a pafl’é juf-

qu’au jugement, 8c qui fait horreur ou pitié. Voye[

aux articles fuivarts quelques autres acceptions du

même mot.

■ P a r e r u n c a p , ( Marine. ) c’eft-à-dire , doubler

un cap, pafler au-delà , & le laitier à côté. Nous fumes

trois jours à parer le cap. Voye^ D o u b l e r .

Parer quelque chofe, c’eft la débarrafîer 8c fe mettre

en état de s’en fervir. Pare le cabeftan. Pare une

barrique de vin pour faire du breuvagè.

Parer un cable, c’eft mettre un cable en état de

s’en fervir.

Parer une aflfcre, c’ eft mettre une ancre en état de

s’en fervir, c’eft-à-dire , qu’on l’a débarrafl’é e , 8c

qu’elle eft prête pour la mouiller.. ( Z )

P a r e r , ( Manufactura ) Ce mot 1e dit de quelques

préparations que l’on donne à certaines marchandé

les, pour les rendre plus éclatantes, ou pour les dil-,

poler à .faire un meilleur l’ervice.'Les Bonnetiers parent

leurs bas, les Marchands 8c Manufa&uners leurs

marchandifes, par des eaux qu’ils leur donnent, ou

par la maniéré de les preffer, comme aux tabis, aux

taffetas , aux camelots , aux callemandres, &c.

P a r e r en terme de Boutonnier, c ’ e f t l ’ a é l i o n d e

d o n n e r l a d e r n i c r e m a i n à u n b o u t o n a v e c l e p a r o i r ,

p o u r l e r e n d r e p l u s p a r f a i t . Voye{ P a r o i r .

Parer , terme de Corroyeur, Peauffîer & Parcliemi-

nier , qui lignifie gratter 8c ratifier la fuperficie des

cuirs ou peaux avec la lunette, ou quelqu’autre inf-

trument d’acier tranchant, 8c en ôter le fuperflu pour

les rendre plus belles , plus unies, 8c d’une meilleure

vente. Voye£ Lunette.

Les cuirs 8c les peaux fe parent pour l’ordinaire du

côté de la chair; c’eft dans ce fens qu’on dit : un cuir

paré. Pbyffî nos Planches du Corroyeur, qui repré-

fentent un ouvrier qui pare un cuir avec la lunette.

P a r e r , ( EJ'crime. ) c’eft détourner avec fon épée

celle de l’ennemi, de maniéré que l’eftocade qu’il

porte ne nous touche point.

P a r e r , terme de Marchands de liqueurs. Ce mot fe

dit de quelques liqueurs, particulièrement des cidres

8c des poires ; c’eft: leur ôter le goût douçâtre qu’elles

ont naturellement, 8c leur en' donner un qui approche

davantage de celui du vin. Quelques-uns fe fervent

pour cela de l’eau-de-vie.

P a r e r , en termes de Maréchal, c’eft couper les

ongles ou la corne d’un cheval avec un boutoir ou

paroir, pour rendre la foie imie 8c propre à être ferrée.

Bien parer. Parer le pié fans rencontrer le vif. L e

parer eft un 'arrêt relevé du cheval de manege. Ainft

on dit un beau parer, pour dire un bel arrêt bien relev

é , & fur les hanches.

P a r e r , terme de Relieurs. Les Relieurs de livres

appellent parer une couverture de veau ou d’un autre

cuir, en enlevant avec un tranchoir, qu’ils nomment

couteau à parer y ce qu’il y a de trop épais fur

les bords du cuir, afin qu’ils fe collent plus facilement

fur le carton. On pare la couverture fur un marbre

ou pierre de liais, après que la peau a été mouillée,

ratifiée 8c coupée. (D . J.')

PARERE, f. m. dans le Commerce, terme italien

qui commence à être adopté. Il fignifie l’avis ou con-

feil d’im marchand ou négociant ; parce que quand

on confulte un marchand fur quelque m atière, il

donne fa réponfe en italien avec un mi-pare , c’eft-à-

dire , je penfe, il me femble.

La maniéré de négocier, fur-tout la méthode des

billets de change, étant empruntée des Italiens, la plupart

des villes marchandes , 8c particulièrement

Lyon, retiennent l’ufage des parères ; ce font les avis

8c opinions des Marchands ou Négocians, qui font

foi comme les a êtes par-devant Notaires, quand ils

font donnés par autorité du juge confervateur, ou

fur une confultation particulière, pour maintenir le

droit de celui qui confulte.

M.Savary a donné un excellent traité, intitulé

parère, ou avis 8c confeils fur les plus importantes

matières du Commerce ; contenant la folution de la

plupart des queftions difficiles relatives aux banqueroutes

8c faillites , billets de change , billets à ordre

fans date ou expreffion de valeur, blancs-fignés , renouvellement

de billets de change , tout cela tiré ou

accepté par les femmes au nom de leurs maris, ou en

l’abfence du tireur, &c. les différentes fociétés, la

compétence des juges 8c confuls, enfemble plusieurs

arrêts des parlemens, rendus en conformité

îles parères donnés fur toutes ces fortes de queftions,

M. bavary des Brûlons, fon fils, 8c auteur de la

plus grande partie du Diflionnairc de Commerce a

donne en 1715 une nouvelle édition de cet ouvrage

avec trente-neuf parères nouveaux fur diverfes quef-

tions. Voy^ le Dictionnaire de Commerce, aul mot

P A R E R E .

PARERGA, f. m. ( Jrchitecl. ) c’eft un terme dont

on lç le et quelquefois en Architefture , pour fignifier

des additions ou fupplcmens faits à l’ouvrage princi-

p a l, qui lui lcrvent d’ornement.

On s en fert auffi quelquefois en Peinture, pour

exprimer de petits morceaux ou compartimens, places

fur les cotés ou dans les angles du tableau principal.

. 1

PARERMENEUTES ou FAUX INTERPRETES,

f. m. pl. ( Théol. ) hérétiques qui s’élevèrent dans le

leptieme fiecle, 8c qui interprétaient l’Ecriture félon

leur fens, fe moquant de l’explication de l’Eglife

& des dodeurs orthodoxes. S. Jean de Damas

voyez P ratio le, Sandere, her.'tzy.

PARESSE , f. f. (Morale.) nonchalance qui empêche

l’homme de travailler, de vaquer à fes affaires

, 8c de remplir fes devoirs.

Un poète anglois a peint cette reine du monde

comme une indolente divinité :

A carelefs deity

No problème pu^le his Lethargick brain ;

But dull oblivion guards his peaceful bed

And la\y fogs bedew his gracions head.

7%/« at fu ll length, the pamptrd monarch Lay,

Faiïning in café, and fumb'ring Life away.

D e tous nos defauts, celui dont nous tombons le

plus aifément d’accord, c’eft de la pareffe ; parce que

nous nous perfuadons qu’elle tient à toutes les vertus

paifibles; & que, fans détruire les autres, elle

en fiifpend feulement les fondions. De-là vient

qu’elle régné fouverainement dans ce qu’on appelle

le beau monde ; 8c fi quelquefois on trouble fon empire

, c eft plutôt pour chafler l’ennui, que par goût

pour l’occupation.

L’efprit contrade auffi facilement l’habitude de la

pareffe que le corps. Un homme qui ne va jamais qu’en -

yoiture, eft bien-tôt hors d’état de fe fervir de fes

jambes. Comme il faut lui donner la main pour qu’il

marche^, de meme il faut aider l’autre à penfer, 8c

meme 1 y forcer ; fans cela, l’homme craignant l’application

, foupire vainement après lafcience qui eft

pour lui une plante fucculente , mais dont il n’a pas

le courage d’exprimer le fuc. L’efprit ne devient act

if que par l’exercice ; s’il s’y porte avec ardeur , il

trouve celui ides forces & des refiources , qu’il ne

connoifloit pas auparavant.

Au furplus la pareffe de l’elprit 8c du corps, eft un

vice que les hommes furmontent bien quelquefois

mais qu’ils n’étouffent jamais. Peut-être eft-ce un

bonheur pour la fociété que ce vice ne puifle pas être

déraciné. Bien des gens croient que lui feul a empêché

plus de mauvaifes adions, que toutes' les vertus

reunies enfemble. (D . J .)

P a r e s s e , F a i n é a n t i s e , ( Synon. ) La pareffe eft

un moindre vice que la fainéantife. Celle-là femble

avoir la fource dans le tempérament, 8c celle-ci dans

le caradere de l’ame. La première s’applique à l’action

de 1 efprit comme à celle du corps ; la fécondé

ne convient qu’à cette derniere forte d’adion. Le pa-

refîeux craint la peine & la fatigue , il eft lent dans

les opérations , 8c fait traîner l’ouvrage. Le fainéant

aime a etre defoeuvré, il hait l’occupation, 8c fuit le

travail. Girard. (D . J .)

PARESSEUX, adj. ( Gramm. ) qui ne fe porte

qu à regret à remplir fes devoirs. On dit auffi un ven-

P a r e s se ’ U" e " atUre ^ H | V oy z iC a n id ,

P a r e s s e u x , tardigradus. f. m. f Ni fl v „

log. ) PL IV. fil. o £ pl % T Z °0‘

M m Ü 0 A b 3 Y * m W® animal quadruco

Y S T courte les jambesT de dfeevuaxn tp prlu s; lioUngUue sp V iee c terlèles-s

de dernere & feulement trois doigts 4 chaqTte pii

avec des ongles forts & un peu recourbés. LepoSeif

fort épais varré de brun & de blanc, & entièrement

blanc fur la face de cet animal. Les oreilles n’ont

po.n de conque on ne voit à l’extérieur que l W

ficedu canal audit,f. H n’a ni dents incifives, ni canines

, mais feulement des molaires. Le pareteux fe

trouve auBrefil dans la Guyane, & aux fndraorîenonel

O y a I r 'u K p Cey lan un autre animal auquel

on a auffi donné. le nom de parefeux ■. il n’a que

deux doigts aux pies de devant, & trois à ceuxde

t X ’ V fes. ° Y esfon‘ P'ates & appliquées contre

la tête, le poil eft épais & de- couleur incarnate foncée

par-deffus le dos, & d’un cendré clair par-def-

fous le ventre : cet animal n’a point de queue Reen

amm. par M. Brifîon. * ‘ 8 •

Pifon rapporte que le parefeux marche f, lente-

X ’ WM W M ,OUrS entlers à-Peine pourroit-il

allei auffi loin que Ion pourrait jetter. une^foierre. Il

met environ deux jours à monter fur un arbre , ou à

defeendre; on ne peut hâter fa démarche ni par des

menaces , m par des coups de fouet ou de bâton Le

mufeau de cet animal eft toujours fale & couvert de

fahve ; il fe traîne fur fon ventre fans jamais s’élever

fui fes jambes ; ,1 fa,fit fortement avec fes ongles ,

& il dort fufpendu aux arbres ; on le trouve ordinai-

rement fur leur fommet ; il vit de feuilles fans boire.

Hlft. nat. Guhelmi Pifonis , lib. V. chap. xxiii: ( n

P a r e s s e u x ( Maréckallerie. ) un cheval parcffiux -

elt celui qui ralentit toujours fon allure, & qu’il feut

avertir inceflamment. ”

.• .PARETONIUM, ( Hijl.nat. ) nom donné par les

mciens naturaliftes à M e argille très-blanche, liffe

oc pelante, douce, au toucher, friable ou facile à

ecrafer entre les doigts, fans les colorer; elle ne s’at-

teche que legerement à la Umgue, & fe diffout aifé-

ment dans la bouche ; elle eft fort vifqueufe lorf-

que fiea été mouillée. II fe trouve de la terre de

cette efpece en Angleterre, dans la principauté de

Galles, ainfi qu en Normandie. Elle ferait irès-pro-

Sdefz djM Aicroeift!a,l anpa0turrcaell ahiinfloer- yH offofj iElsm. manuel Men-

Pline a cru que cette fubftance fe formoit de l’écume

de la mer congelée & devenue folide, parce

qu on la trouvoit fur les rivages d’Egypte, & de lfile'

de Crete. Il v a lieu de croire que la mer en baignant

terre>la porte fur ces côtés.

PARÉTUVIER f. m. ( Botan. exot. ) c’eft un

des principaux arbres qui naiffent communément

dans les Indes occidentales. On le trouve par-tout

dans les fies de l’Amérique, & même dans la terre-

terme. Il croit dans les lieux marécageux fur le ri-

vage de la mer, & le long des rivières & des tor-

rens qui entrent dans la mer; La principale efpece

elt le parctuvicr noir , que les Indiens appellent gua-

paraiba, nom que Pifon lui a confervé. Cet arbre

W M vmSt pics de hauteur ; fes feuilles font fem-

blables aux grandes feuilles du poirier, mais plus

longues & plus épaiffes. Ses fleurs font petites, contenues

dans des calices oblongs ; fi leur fuccede

apres qu’eUés font tombées des filiques reffemblan-

tes en-dehors, au bâton de cafte , mais plus courtes,

de couleur obfcure, remplies d’une pulpe blanche,

femblable à la. moelle des os , & d’un goût amer’

Les rameaux de cet arbre, après s’être élevés fe

courbent jufqu’à terre , oii ils prennent racine, s’enlacent

les unes dans les autres, fe foutiennent &

occupent u n grand terrain. ( D . J.)