te extérieure, bien différente de i'obligation morale ,

.qui par elle-même a la force de pénétrer la volonté &

de la fléchir par un fentiment intérieur ; en forte que

l’homme eft porté à obéir de fon propre mouve-

.ment, de fon bon gré , 6c fans aucune violence.

Il convient donc de diftinguer deux fortes d'obligations

: l’une interne 6c l’autre externe. J’entends

par obligation interne, celle qui émane de notre propre

raifon confidérée pour la réglé primitive de notre

conduite, & en conféquence de ce qu’une aétiona en

elle-même de bon ou de mauvais .L'obligation externe

fera celle qui vient de la volonté de quelque etre ,

dont on fe reconnoît dépendant, & qui commande

ou défend certaines chofes fous la menace de quelque

peine : ces deux obligations ne font point oppo-

fées entr’elles ; car comme l'obligation externe peut

donner une nouvelle forcé à l'obligation interne,

suffi toute la force de l'obligation externe dépend

en dernier refl'ort de l'obligation interne ; 6c c’eft de

l’accord & du concours de ces deux obligations que

réfulte le plus haut degré denéceffité morale, le lien

le plus'fort ou le motif le plus propre à faire impref-

lion fur l’homme , pour le déterminer à Cuivre conf-

ftamment certaines réglés de conduite , & a ne s en

écarter jamais.

On pourroit donc regarder , avec Cumberland ,

Vobligation morale , comme un aéte du légiflateur,

par lequel il donne à connoître que les aûions conformes

à fa loi font néceffaires pour peux à qui il les

preferit. Une attion eft regardée comme néceflaire

à un a»ent raifonnable, lorfqu’il eft certain qu’elle

fait partie des caufes abfolument néceffaires pour

parvenir à la félicite qu’il recherche naturellement,

& par conféquent néceffairement. Ainfi nous fom-

mes obligés à rechercher toujours 6c en toute occa-

fion le bien commun , parce que la nature même des

chofes nous montre que cette recherche eft abfolument

néceflaire pour la perfe&ion de notre bonheur,

qui dépend naturellement de l’attachement a procurer

le bien de tous les êtres raifonnables.

l'obligation d’avancer le bien commun , comme

une fin néceflaire , étant une fois établie , il s’enfuit

que l'obligation commune de tous les hommes à

fuivreles maximes de la raifon fur les moyens néceffaires

pour le bonheur de tous , eft fuffifamment

connue. Or toutes les maximes font renfermées

dans la proportion générale fur la bienveillance de

chaque être raifonnable envers jousles autres. D ’où

il paroît clairement qu’une guerre de tous contre

tous*, ou la volonté que chacun anroit de nuire à

tout autre, tendant à l'a ruine de tout, nefauroit être

un moyen propre à les rendre heureux , ni s’accorder

avec les moyens néceffaires pour cette fin ; 6c

par conféquent ne peut être ni ordonné ni permis

par la droite raifon. (JD. /.) ^ -

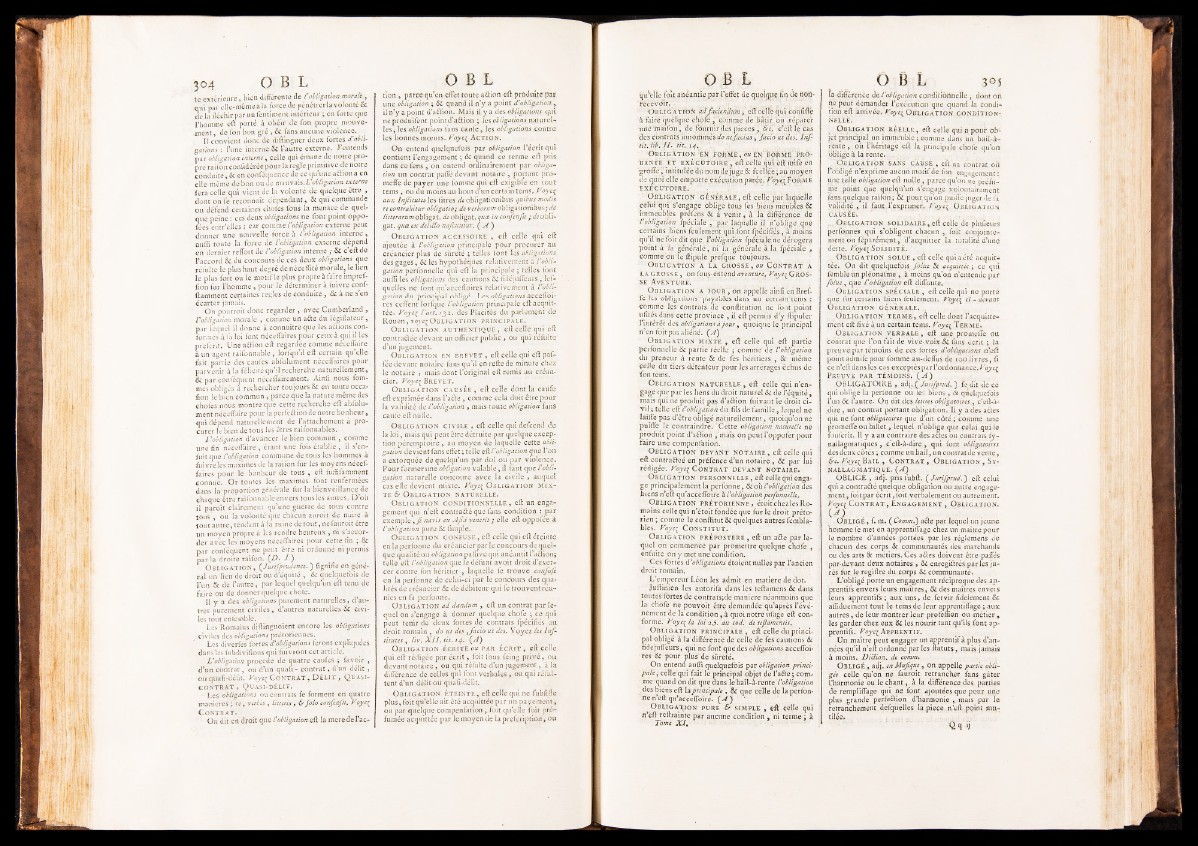

O b l i g a t i o n , ( Jurifprudence. ) lignifie en général

un lien de droit ou d’équité , 6c quelquefois de

l’un & de l’autre, par lequel quelqu’un eft tenu de

faire ou de donner quelque chofe.

Il y a des obligations purement naturelles, d’autres

purement civile s, d autres naturelles & civiles

tout enfemble.

Les Romains diftinguoient encore les obligations

/Civiles des obligations prétoriennes.

Les diverfes fortes d'obligations feront expliquées

dans les fubdivifions qui fuivront cet article. '•

L'obligation procédé de quatre caufes ; favoir ,

d’un contrat, ou d’un quafi - contrat, d’un délit,

ou quali-délit. Voye^ C o n t r a t , D é l i t , Q u a s i -

c o n t r a t , Q u a s i - d é l i t .

Les' obligations ou contrats fe forment en quatre

maniérés ; re, verbis , litteris , & folo confenfu. Voye%_

C o n t r a t .

On dit en droit que l'obligation eft la mere del’action

, parce qu’en effet toute aâion eft prôdui,te’par

une obligation ; 6c qua.nd il n’y a point d'obligation,

il n’y a point d’aûion. Mais il y a des obligations qui

neproduifent pointd’aftion ; les obligations naturelles*

les obligations fans caufe, les obligations contre

les bonnes moeurs. Foye^ A c t i o n .

On entend quelquefois par obligation l’écrit qui

contient l’engagement ; 6c quand ce terme-eft pris

dans ce fens , on entend ordinairement par obligation

un contrat paflé devant notaire , portant pro-

meffe de payer une fomme qui eft exigible en tout

tems, ou du moins au bout d’un certain terns. Voye£

aux Injlitutes les titres dfeobligationibus quibus modis

re contrahitur obligation de verborum obligationibus; de

litterarum obligat. de obligat. qua in confenfu ; de obli-

gat. qua ex deliclo nafeuntur. ( A )

O b l i g a t i o n a c c e s s o i r e , eft celle qui eft

ajoutée à l'obligation principale pour procurer au

c r é a n c ie r plus de sûreté ; telles font les obligations

des gages, 6c les hypothèques relativement à l'obligation

perfonnelle qui eft la principale ; telles font

auffi les obligations des cautions 6c fidéjufteurS , lel-

quelles ne lont qu’acceflbires relativement â l'obligation

du principal obligé. Les obligations accefloi-

res ceffent lorfque l'obligation principale eft acquittée.

Voyet^ l'art. 132. des Placités du parlement de

Rouen, voye{O b l i g a t i o n p r i n c i p a l e .

O b l i g a t i o n a u t h e n t i q u e , e ft c e l le q u i e ft

c o n t r a r ié e d e v a n t u n o f f ic ie r p u b li c , o u q u i r é fu lt e

d ’ un ju g em e n t .

O b l i g a t i o n e n b r e v e t , eft celle qui eft paf-

fée devant notaire fans qu’il en reftede minute chez

le notaire , mais dont l’original eft remis au créancier.

Voye{ B r e v e t .

O b l i g a t i o n c a u s é e , eft celle dont la caüfe

eft exprimée dans i’acie , comme cela doit être pour

la validité de l'obligation , mais toute obligation fans

caufe eft nulle.

O b l i g a t i o n c i v i l e , eft celle qui defeend de

la lo i, mais qui peut être détruite par quelque exception

péremptoire , au moyen de laquelle cette obligation

devient fans effet ; telle eft l ’obligation que l ’on

a extorquée de quelqu’un par dol ou par violence.

Pour former une obligation valable, il faut que l'obligation

naturelle concoure avec la civile » auquel

cas elle devient mixte. Voye% O b l i g a t i o n m i x t

e & O b l i g a t i o n n a t u r e l l e .

O b l i g a t i o n c o n d i t i o n n e l l e , eft un engagement

qui n’eft contracté que fans condition : par

exemple , f i navis ex AJidvencrit j elle eft oppofée à

l'obligation pure 6c Ample.

O b l i g a t i o n c o n f u s e , eft celle qui eft éteinte

en la perfonne du créancier par le concours de quelque

qualité ou obligation paffive qui anéantit l’aélion;

telle eft l'obligation que le défunt avoit droit d’exercer

contre fon héritier , laquelle fe trouve çonfufe

en la perfonne de celui-ci par le concours des qualités

de créancier 6c de débiteur qui fe trouventréu-

nies en fa perfonne.

O b l i g a t i o n ad dandum , eft un contrat par lequel

on s’engage à donner quelque chofe ; ce qui

peut tenir de deux fortes de contrats fpécifiés au

droit romain , do ut des 9facio ut des. Voyez ./« Inf-

titutes , liv. X I I . tit. 14. (A~)

O b l i g a t i o n é c r i t e ou p a r é c r i t , eft c e l le

q u i e ft r é d ig é e p a r é c r i t , fo i t fo u s fe in g p r i v é , o u

d e v a n t n o t a i r e , ou q u i r é fu lte d ’un ju g em e n t , à la

d iffé r e n c e d e c e lle s q u i fo n t v e r b a l e s , o u q u i r é fu l-

ten t d ’u n d é lit o u q u a fi-d é lit .

O b l i g a t i o n é t e i n t e , eft celle qui ne fubfifte

plus, foit qu’elle ait été acquittée par un payement,

ou par quelque compenfation, foit qu’elle foit préfumée

acquittée par le moyen de la prefcriptiôp, ou

qifleüe /bit anéantie par j ’çffej de quelque fin de nÔn-

‘recevcfir. ....

Ob l ig a t io n adfaciendum ; eft celle qui,confiftë

à faire quelque chofe. ' comme de bapr ou réparer

nrtè'maifoïi , de fournir des pieces , £c. c’eft le cas

des contrats innom‘mes do rttfaêias -, facio ut des, Inf-

-tit. lib. IL. tit., 14. \

O b l i g a t i o n é N f o r m e , ou ë n ‘ f o r à i e p r ,ô -

ÎBANTE e t E x É c û f ÔIRÉ , e ft c e lîè q u i ë f t m ifè en

g r o f le y in t i tu lé e d u nom d e .jû g e .& fc e l lg e ;.au m o y e n

d e q u o i e l le em p o r te e x é c u t io n pared Foyer F o r m é

e x e c u t o i r e . ;

• O b l i g a t i o n -g e n e r a l e , eft celle par laquelle

celui qui s’engage obligé tous fes '.Biens meubles 6c

immeubles préfens & à venir, à la’ drfeence. de

■ l'obligation i’péciâlë ,'. p.ar laquelle il 'n’ob.ljge„que

certains biens feiilehiënt qu.l ifônt ’fpeçiè<is, à moins

qu’il ne foit dit que'J ^obligation fpéciàlené dérogera

point à la générale, ni Ta générale à la. jfpecialë

comme .on le ftipiilé prëfque toujours.;

O b l i g a t i o n A l à . g iÇo s s e , ou .C o n t r a t à

LA GROSSE , o n fo u s -ën ten d aventuré, Voyé^ G r o s s

e A v e n t u r é -.

O b l i g a t i o n a j o u r , on appelle ainfi enBref-

de les obligations- payables dans un certain tèms :

comme les contrats dé conftitution ne font, point

iifîtés dans cette province , il eft permis d’y ftipuler

l’intérêt des obligations à jour, quoique le principal

n’en foit pas aliéné, (yf)

O b l i g a t i o n m i x t e , eft celle qui eft partie

perfonnelle & partie réelle ; comme' de l'obligation

du preneur à rente & de fes héritiers , êt même

celle du tiers détenteur pour les arrérages échus de

■ fon tèms:

O b l i g a t i o n n a t u r e l l e , eft celle qui n’engage

que par les liens du droit naturel & de l’équité,

mais qui ne produit pas d’aétion fuivant le droit civil

; telle eft l'obligation du fils de famille, lequel ne

laiflë pas d’être obligé naturellement, quoiqu’on ne

puiflë le contraindre. ‘ Cette obligation naturelle ne

produit point d’aélion , ’màîs on peut l’oppofer pour

faire une compenfation.

O b l i g a t i o n d e v a n t n o t a i r e , e ft c e l le q u i

e ft co n t r a é le é e n p r é fe n c ë d ’iin n o t a i r e , & p a r lu i

r é d ig é e . Voye^ C o n t r a t d e v a n t n o t a i r e .

O b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e , eft celle qui engage

principalement la pêrfoniie, & o ù l'obligation des

biens n’eft qu’acceffoire à l'obligation perfonnelle.

O b l i g a t i o n p r é t o r i e n n e , é to i t c h e z le s R o m

a in s c e l l e q u i n ’ é to i t fo n d é e q u e fu r l e d r o it , p r é to r

i e n ; com m e le c p n f t i t u t& q u e lq u e s a u t r e s fem b la -

b le s . Voye{ C o N S T i T U f ,

O b l i g a t i o n p r é p o s t e r e , eft un a£le par lequel

on commencé par promettre quelque chofe

enfuite on y met une condition.

Ces fortes obligations ètoientruxlies par l’ancien

droit romain.

L ’empereur Léon les admit en matière de dot.

Juftinien les autorifa dans les teftamens & dans

toutes fortes de contratsjde maniéré néanmoins que

la chofe ne pouvoit être demandée qu’après l’événement

de la condition ,,à quoi notrè ufage eft conforme.

Voye^la loi 26. a u cod', de tejlamentis~

O b l i g a t i o n p r i n c i p a l e , eft celle du principal

obligé à la difference de celle de fes cautions &

fidejufleurs, qui ne.font que des obligations àcceffoi-

Tes 6c pour plus‘de sûreté.

On entend auffi quelquefois par obligation principale

, celle qui fait le principal objet de l’aâe ; comme

quand On dit que dans le bail-à-rente l'obligation

} des biens eft la principale , 6c que celle de la perfonne

n’eft qu’acceffoire. ( A )

O b l i g a t i o n p u r e 6* s im p l e , e f t c e l le q u i

n ’è ft r e ft r a in te p a r a u c u n e c o n d it io n , n i te rm e ; à

Tonie X I%

la -d iffé r e n c e d e l'obligation cQ n d i t iô t tn e lle , d o n t on

n e p eu t d em an d er l’ e x é c u t io n q u e q u a n d la c o n d i-

U on e f t . a r r i v é e . - O b'l i g a t i o n c o n d i t i o n -

n é l l é .

OBLLpATiON. RÉE LLE, e ft c e l le q u i a p o u r o b je

t p r in c ip a l u n im q e u b le j.com m e d an s tin b a i l- à -

ren te , o ù l’h é r ita g e e ft la p rin c ip a le ch o fe q u ’o n

o b l ig e à la r e n te . ; .

O b l i g a t i o n s a n s c a u s e , eit un contrat où

I obligé n’éxprime aucun motif de fon engagement :

qne telle obligation eft nulle, parce qu’on ne préfu-

tiVe point que quelqu’un s’engage volontairement

fans quelque raiibn; & pour.qu’on puiffe juger de fa

validité , il faut,l’exprimer. Voye^ O b l i g a t i o n

CAUSEE;

„ . O b l i g a t i o n s o l i d a i r e , elî celle de plufleurs

perfônnés qui s’obligent chacun , foit conjointement

ou féparément, /d’acquitter la totalité d’uné

dette. 7rqy<{SoLiDiTÉ.

. O b l i g a t i o n s o l u e , eft celle qui a été acquittée.

On dit quelquefois, ÿp/fee & acquittée ; ce qui

femble im pléonafme , à moins qu’on n’entende par

foliie,, que l'obïigatio/i eft diffoute.

• O b l i g a t i o n s p é c i a l e ., e ft c e lle q u i n e p o r té

q u e fu r c e r ta in s b ie n s feu lern en t i f ^ o y e i c i - d e v a n t

O b l i g a t i o n g é n é r a l e . ,

O b l i g a t i o n t e r m e , eft celle dont l’acquitte-

jnent eft fixé à un certain tems.Voye^ T e r m e .

O b l i g a t i o n v e r b a l e , eft une prom.effe ou

'contrat que l’on fait de vivè-voix & fans écrit ; la

preuve par témoins de ces fortes d'obligations n’eft

pointadtnifepour fomme au-deflùs de 100 livres, fi

ce n’eft dans les cas exceptés par l’ordonnance,

P r e u v e p a r t é m o i n s , ( A )

OBLIGATOIRE, adj. ( Jurifpmd. ) fendit de ce

qui oblige la perfonne ou les biens , & quelquefois

l’un & l’autre. On dit des lettres obligatoires , c’eft-à-

dire, un contrat portant obligation, Il y à des aéles

qui ne font obligatoires que d’un côté. ; comme une

promeffe ou b illet, lequel n’oblige que celui qui le

foulcrit. Il y a au contraire des actes ou contrais iy -

nallagmatiques , jc’eft-àrdire , . qui font obligatoires

des deux côtés ; comme un bail, un contrat de vente,

.6’c. foyei B a i l , C o n t r a t , O b l i g a t i o n , S y n

a l l a g m a t i q u e . (A ~ )

ÔBLlOÉ , adj. pris lubft. ( Jurifprud. ) eft celui

qui a contraélé quelque obligation ou autre engagement,

foitpar écrit ,foit.verbalement pu autrement.

.V o y e r C O N T R A T , EN G AG EM ENT , O B L IG A T IO N . WnÊÊL WM O b l i g é , f. m. ( Comm.) aéle par lequel un jeune

homme fe met en apprentiffage chez un maître pour

le nombre d’années portées par les réglemens de

chacun des corps & communautés des marchands

ou dès arts & métiers. Ces attes doivent être paffés

par-devant deux notaires > ôc enregiftrés par les jurés

Tur le regiftre du corps & communauté.

L’obligé porte un engagement réciproque des ap-

prentifs envers leurs maîtres, & des maîtres envers

leurs apprentifs ; aux uns, de fervir fidèlement &

affiduement tout le tems de leur apprentiffage ; aux

autres, de leur montrer leur profeffion ou métier .,

les garder chez eux & les nourir tant qu’ils font apprentifs.

Voye^ Â r p r e n t i f .

Un maître peut engager un apprentif à plus d’années

qu’il n’eft ordonné par les ftatuts, mais jamais

.à,moins. Diction, de comm.

O b l i g é , a d j . enMufique, o n a p p e lle partie obligée

c e lle qu*on n e fa u r o i t r e t r a n c h e r fan s g â t e r

l ’h a rm o n ie o u le c h a n t , à la d iffé r e n c e des, p a r tie s

d e rem p liffa g e q u i n e fo n t a jo u té e s q u e pQttr une

p lu s g r an d e p e r fe& io n d’h a rm o n ie , ma is p a r le

r e t ran c h em en t , d e fq û e lle s la p ie c e n ’eft- p o in t m u t

i lé e .

Q q >j