c l , dans le reïïort de l’amirauté de Marennes , fur

la côte du Ponant , prennent d’une maniéré particuliere

; ils fe fervent des mêmes chaloupes qui

•chaTgent les paffagers ; ils ont uh filet qu’on peut

regarder comme une efpece de folle. Il en a le calibre

; il eft de trente-cinq à quarante braffes de

long , fur trois braffes de chute ou environ. Les

pêcheurs qui font cette pêche fe fuccédent 6c font la

'garde, ou courent des bordées, foit à la v o ile , foit

à la nage, fuivantlestems ; ils les continuent jufqu’à

ce qu’ils entendent le chant , le bruit, le bourdonnement

que les maigres font. Les pêcheurs ne s’y

trompent point ; le poiffon fût-il à, vingt brafles de

profondeur fous l’eau, pourvu que la chaloupe foit

au-deffus de l’endroit que les maigres parcourent.

Quand ils l’ont entendu ; ils jettent leurs rêts à l’aventure,

de maniéré cependant , qu’ils croifent la

riviere en coupant la marée : le bout qui eff foutenu

d’une bouée , amarée fur un cordage de plufieurs

braffes, va à la dérivé ; l’autre bout refte amaré au

bateau par une autre corde que les pêcheurs nomment

mouvant. Si la pêche eft bonne, le negre ou

maigre s’engage dans les mailles , qui font affez larges

& y refte pris : le bas du filet qu’il faut regarder

comme un ret dérivant, eft chargé de plomb

qui le cale bas ; les pêcheurs le relevent aufli-tôt

qu’il a coulé à fond.

Cette pêche eft très - fortuite 6c très-ingrate ,

quand on dit que les maigres chantent ou grondent,

•c’eft pour fe fervir de l’expreffion des pêcheurs. Ils

ont obfervé que ce poiffon pris failoit encore le

même bruit, hors de l’eau 6c dans la chaloupe , 6c

iis affirment que fans ce fon extraordinaire qui les détermine

dans le jet du filet, ils ne prendroient jamais

de maigres ou ne gres.

Les rets ou filets à negres ont les mailles de cinq

pouces en quarré ; ils font faits de groffes cordes

formées de plufieurs fils.

NÈGRES- cartes , f. f. plur. ( Jouaillerie. ) c’eft

ce qu’on appelle autrement émeraudes brutes de la

première couleur ; elles font fort eftimées , & paf-

l'ent pour les plus belles de ces fortes de pierres.

( " • • ' • ) I I ■

Négrepelisse , ( Géog.) petite ville de France

dans la Querci , à 4 lieues N. E. de Montauban ,

fur Vetveirou. Les calviniftes l’avoient fortifiée ,

mais Louis XIII. l’ayant prife d’affaut en 1 6 1 2 , la

livra an feu & au pillage ; de forte qu’il n’y refte

plus que des mafures.

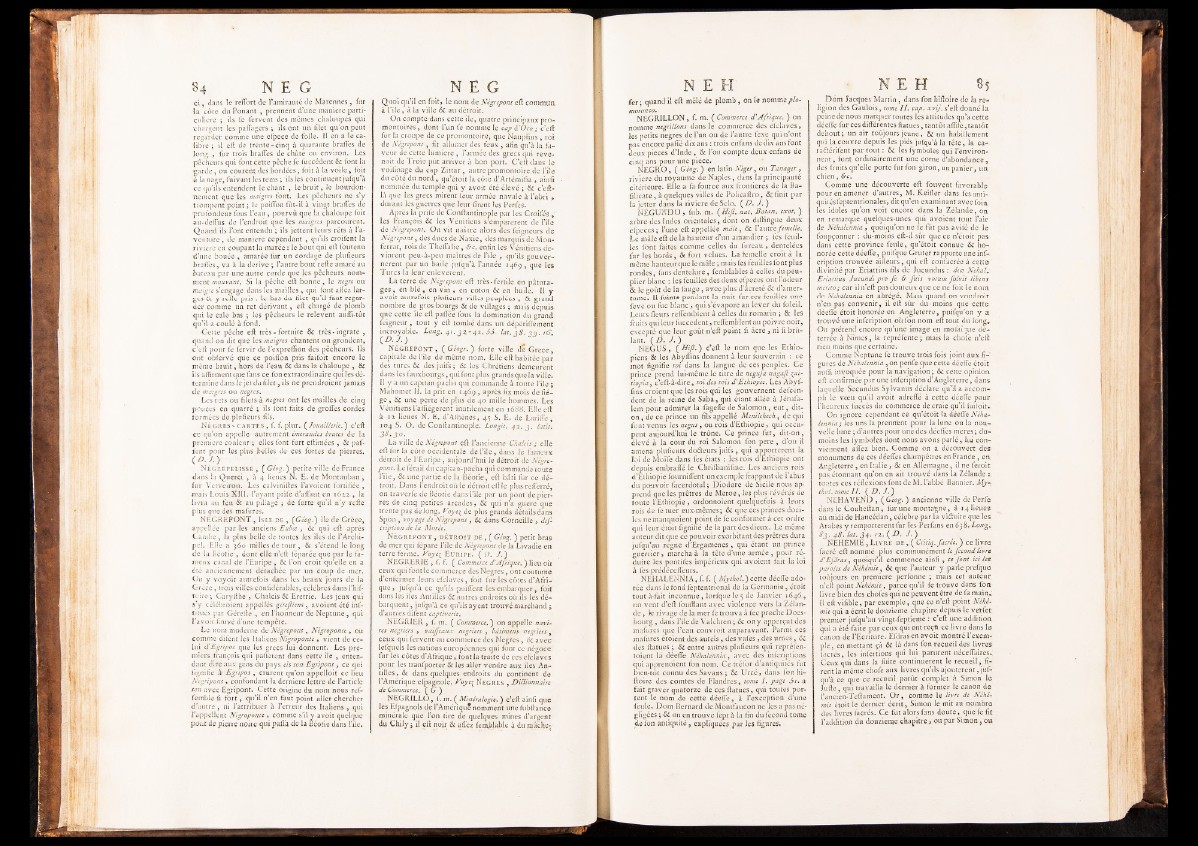

NÉGREPONT , Isle de , (Géog.') île de Grèce,

-appellée par les anciens Eubce , 6c qui eft après

Candie , la plus belle de toutes les îles de l’Archipel.

Elle a 360 milles de tour , & s’étend le long

de la Béotie , dont elle n’eft féparée que par le fameux

canal de l’Euripe, 6c l’on croit qu’elle en a

été anciennement détachée par un coup de mer.

On y voyoit autrefois clans les beaux jours de la

Grè ce, trois villes confidérables, célébrés dans l’hif-

toire ; Caryfthe , Chalcis 6c Eretrie. Les jeux qui

s’y célébroient appelles gérejiiens, avoient été inf-

îitués par Gérefte , en l’honneur de Neptune, qui

l’avoit fauve d’une tempête.

Le nom moderne de Négrepont, Négroponte, ou

comme difent les Italiens Nigroponte , vient de celui

d'Egripos que les grecs lui donnent. Les premiers

françois qui pafferent dans cette île , entendant

dire .aux gens du pays eis ton Egripont, ce qui

lignifie à Egripos , crurent qu’on appelloit ce lieu

Négripont, confondant la derniere lettre de l’article

ton avec Egripont. Cette origine du nom nous ref-

femble fi fo r t , qu’il n’en faut point aller chercher

d ’autre , ni l’attribuer à l’erreur des Italiens , qui

rappellent Nigroponte , comme s’il y avoit quelque

p oui de pierre noire qui paflà de la Béotie dans l’îie.

Quoi qu’il en foit, le nom de Négrepont eft commun

à l’île , à la ville 6c au détroit.

On compte dans cette île, quatre principaux promontoires,

dont l’un fe nomme le cap d'Oro; c’eft

fur la croupe de ce promontoire, que Nauplius , roi

de Négrepont, fit allumer des feux , afin qu’à la faveur

de cette lumière , l’armée des grecs qui reve-

noit de Troie put arriver à bon port. C ’eft dans le

voifinage du cap Zittar , autre promontoire de l’île

du côté du nord, qu’étoit la côte d’Artémifia , ainfi

nommée du temple qui y avoit été élevé ; 6c c’eft-

là que les grecs mirent leur armée navale à l’abri ,

durant les guerres que leur firent les Perfes.

Après la prife de Conftantinople par les Croifés

les François 6c les Vénitiens s’emparèrent de l’île

de Négrepont. On vit naître alors des feigneurs de

Négrepont, des ducs de Naxie, des marquis de Mon-

ferrat, rois de Theffalie, &c. enfin les Vénitiens devinrent

peu-à-peu maîtres de l’ile , qu’ils gouvernèrent

par un baile jufqu’à l’année 1469 , que les

Turcs la leur enlevèrent.

La terre de Négrepont eft très - fertile en pâturages

, en b lé , en vin , en coton 6c en huile. Il y

avoit autrefois plufieurs villes peuplées , & grand

nombre de gros bourgs & de villages ; mais depuis

que cette île eft paffée fous la domination du grand

leigneur , tout y eft tombé dans un dépériffement

incroyable. Long. 4/. 3 2 -4 2 . J i . lat. *8. 30. R mBB Négrepont , ( Géogr. ) forte ville de G rece,

capitale de l’île de même nom. Elle eft habitée par

des turcs 6c des juifs; & les Chrétiens demeurent

dans les fauxbourgs, qui font plus grands que la ville.

Il y a un capitan pacha qui commande à toute l’île ;

Mahomet IL la prit en 1469 , après fix mois defié-

g e , 6c une perte de plus de 40 mille hommes. Les

Vénitiens l’affiégerent inutilement en 1688. Elle eft

à i z lieues N. E. d’Athènes, 45 S. E. de Lariffe,

104 S. O. de Conftantinople. Longit. 42. g . Latit.

38 .30 .

La ville de Négrepont eft l’ancienne Chaleis ; elle

eftlu rla côte occidentale de l’île , dans le fameux

détroit de l'Euripe, aujourd’hui le détroit de Négrepont.

Leférail du capitan-pacha qui commande toute

l’île , 6c une partie de la Béotie, eft bâti fur ce détroit.

Dans l’endroit où le détroit eft le plusrefferré,

on traverfe de Béotie dans l’île par un pont de pierres

de cinq petires arcades, 6c qui n’a guere que

trente pas de long. Voye^ de plus grands détails dans

Spon , voyage de Négrepont, 6c dans Corneille , description

de la Morée.

Négrepont , détroit de , ( Géog. ) petit bras

de mer qui fépare l’île de Négrepont de la Livadie en

terre ferme. Voye{ Euripe. , ( L). J. )

NEGIIERIE , f. f. ( Commerce £ Afrique. ) lieu où

ceux qui font le commerce des Negres, ont coutume

d’enfermer leurs efçlaves, foit fur les côtes d’Afrique

, jufqu’à ce qu’ils puiffent les embarquer, foit

dans les îles Antilles 6c autres endroits où ils les débarquent

, jufqu’à ce qu’ils ayent trouvé marchand ;

d’autres difent captiverie.

NEGRIER, f. m. ( Commerce. ) on appelle navires

négriers , vaijfeaux négriers , bâtimens négriers,

ceux qui fervent au commerce des Negres, 6c avec

lefquels les nations européennes qui font ce négoce

fur les côtes d’Afrique, font la traite de ces efçlaves

pour les tranfporter & les aller vendre aux îles Antilles,

& dans quelques endroits du continent de

l’Amérique efpagnole, Voye{ Negres , Dictionnaire

de Commerce. ( G )

NEGRILLO, 1. m. ( Minéralogie. ) c’eft ainfi que

les Efpagnols de l’Amérique nomment une fubftance

minérale que l’on tire de quelques mines d’argent

du Chily ; il eft noir & affez fenfolable à du mâche^

fer ; quand il eft mêlé de plomb, on le nomme plomoronco.

NEGRILLON, f. m. ( Commerce d'Afrique. ) on

nomme négrillons dans le commerce des elclaves,

les petits negres de l’un ou de l’autre fexe qui n’ont

pas encore paffé dix ans : trois enfans de dix ans font

deux pièces d’Inde, & l’on compte deux enfans de

cinq ans pour une piece.

NEGRO, ( Géog, ) en latin Niger, ou Tanager ,

riviere du royaume de Naples, dans la principauté

citérieure. Elle a fa fource aux frontières de la Ba-

filicate, à quelques villes de Policaftro, & finit par.

la jetter dans la riviere de Selo. ( D . J. )

N EGUNDO, fub. m. ( Hifl..nat. Botan. exot. )

arbre des Indes orientales, dont on diftingue deux

efpeces ; l’une eft appellée mâle, 6c l’autre femelle.

Le mâle eft de la hauteur d’un amandier ; fes feuilles

font faites comme celles du fureau, dentelées

fur les bords, & fort velues. La femelle croît à la

même hauteur que le mâle ; mais fes feuilles font plus

rondes, fans dentelure, femblables à celles du peuplier

blanc : les feuilles des deux efpeces ont l’odeur

& le goût de la fauge, avec plus d’âcreté 6c d’amertume.

Il fuinte pendant la nuit fur ces feuilles une

feve'ou fuc blanc, qui s’évapore au lever du foleil.

Leurs fleurs reffemblent à celles du romarin ; & les

fruits qui leur fuccedent, reffemblent au poivre noir,

excepté que leur goût n’eft point fi âcre , ni fi brûlant.

( D . J. )

NEGUS , ( Hifl. ) c’eft le nom que les Ethiopiens

& les Abyffins donnent à leur louverain : ce

mot lignifie roi dans la langue de ces peuples. Ce

prince prend lui-même le titre de neguja nagaß {ai-

tiopia, c’eft-à-dire, roi des rois d'Ethiopie. Les Abyf-

lins croient que les rois qui les gouvernent defeen-

dent de la reine de Saba, qui étant allée à Jérufa-

Iem pour admirer la fageffe de Salomon, eu t, dit-

on , de ce prince un fils appellé Menilehech, de qui

font venus les negus, ou rois d’Ethiopie, qui occupent

aujourd’hui le trône. Ce prince fut, dit-on,

élevé à la cour du roi Salomon fon pere, d’où il

amena plufieurs do&eurs juifs, qui apportèrent la

loi de Moïfe dans fes états : les rois d’Ethiopie ont

depuis embraffé le Chriftianifme. Les anciens rois

d’Ethiopie fourniffent un exemple frappant de l’abus

du pouvoir facerdotal ; Diodore de Sicile nous apprend

que les prêtres de Meroe, les plus révérés de

toute l’Ethiopie , ordonnoient quelquefois à leurs

rois de fe tuer eux-mêmes; & que ces princes dociles

ne manquoient point de fe conformer à cet ordre

qui leur étoit fignifié de la part des dieux. Le même

auteur dit que ce pouvoir exorbitant des prêtres dura

jufqu’au regne d'Ërgamenes, qui étant un prince

guerrier, marcha à la tête d’une armée , pour réduire

les pontifes impérieux qui avoient fait la loi

à fes prédéceffeurs.

NEHALENNIA, f. f. ( Mythol.')cette déeffe adorée

dans le fond feptentrional de la G ermanie, étoit

tout à-fait inconnue, lorfque le 5 de Janvier 1646,

un vent d’eft foufllant avec violence vers la Zélande

, le rivage de la mer fe trouva à fec proche Does-

bourg , dans l’île de Valchren ; 6c on y apperçut des

mafures que l’eau couvroit auparavant. Parmi ces

mafures étoient des autels, des vafes, des urnes, 6c

des ftatues ; & entre autres plufieurs qui repréfen-

toient là déeffe Nékalennia, avec des infcriptions

qui apprenoient fon nom. Ce tréfor d’antiquités fut

bien-tôt connu des Savans ; 6c Urcé, dans fon hi-

ftoire des comtes de Flandres, tome I . page S i. a

fait graver quatorze de ces ftatues, qui toutes portent

le nom de cette déeffe, à l’exception d’une

feule. Dom Bernard de Montfaucon ne les a pas négligées

; 6c on en trouve lept à la fin du fécond tome

de fon antiquité, expliquées par les figures.

Dom Jacques Martin, dans fon hiftôîrc de la religion

des Gaulois, tome II. cap. xvij. s’eft donné la

peine de nous marquer toutes les attitudes qu’a cette

déefle fur ces différentes ftatues, tantôt affile, tantôt

debout ; un air toûjours jeune, 6c un habillement

qui la couvre depuis les piés jufqu’à la tête, la ca-

ra&érifent par tout : 6c lesfymboles qui l’environnent,

font ordinairement une corne d’abondance,

des fruits qu’elle porte fur fon giron, un panier, un

chien, &c.

Comme une découverte eft fouvent favorable

pour en amener d’autres, M. Keifler dans fes antiquités

feptentrionales, dit qu’en examinant avec foin

les idoles qu’on voit encore dans la Zélande, on

en remarque quelques-unes qui avoient tout l’air

de Nékalennia, quoiqu’on ne le fût pas avifé de le

foupçonner : du-moins eft-il sûr que ce n’étoit pas

dans cette province feule, qu’étoit connue 6c ho-,

norée cette déeffe, puifque Gruter rapporte une inf-.

cription trouvée ailleurs, qui eft conlacrée à cette

divinité par Eriattius fils de Jucundus : deoe Nehalj

Eriattius Jucundi pro fe & fuis votum folvit libens

merito; car il n’eft pas douteux que ce ne foit le nom

de Nehalennia en abrégé. Mais quand on voudroit

n’en pas convenir, il eft sûr du-moins que cette

déeffe étoit honorée en Angleterre, puifqu’on y a

trouvé une infeription où fon nom eft tout du long.

On prétend encore qu’une image en moiaï]ue déterrée

à Nîmes, la repréfente ; mais la chofe n’eft:

rien moins que certaine.

Comme Neptune fe trouve trois fois joint aux figures

de Nékalennia, on penfe que cette déeffe étoit

auffi invoquée pour la navigation; 6c cette opinion,

eft confirmée par une infeription d’Angleterre, dans

laquelle Secundus Sylvanus déclare qu’il a accompli

le voeu qu’il avoit adreffé à cette déefle pour

l’heureux fuccès du commerce de craie qu’il faifoit.,

On ignore cependant ce qu’étoit la déeffe Néha-

lennia; les uns la prennent pour la lune ou la nouvelle

lune ; d’autres pour une des déeffes meres; du-

moins les fymbetfes dont nous avons parlé, lui conviennent

affez bien. Comme on a découvert des

monumens de ces déeffes champêtres en France, en

Angleterre, en Italie, & en Allemagne, il ne feroit

pas étonnant qu’on en ait trouvé dans la Zélande

toutes ces réflexions font de M. l’abbé Bannier. My-

tkol. tome I I. ( D , J. )

NEHAVEND , ( Géog. ) ancienne ville de Perfe

dans le Couheftan, fur une montagne, à 14 lieues

au midi de Hancédan, célébré par la vidoire que les

Arabes y remportèrent fur les Perfans en 638. Long.

83. 48. lat. 34. iz . ( D . J .)

NEHÉMIE, Livre de , ( Çritiq.facrée. ) ce livre

facré eft nommé plus communément le fécond livre

d'Efdras, quoiqu’il commence ainfi , ce font ici les

paroles de Néhémie, 6c que l’auteur y parle prefque

toûjours en première perfonne ; mais cet auteur

n’eft point Nehémie, parce qu’il fe trouve dans fon

livre bien des chofes qui ne peuvent être de fa main.’

Il eft vifible, par exemple, que ce n’eft point Néké-

mie qui a écrit le douzième chapitre depuis le vetfet

premier jufqu’au vingt-feptieme : c’eft une addition

qui a été faite par ceux qui ont reçft ce livre dans le

canon de l’Ecriture. Efdras en avoit montré l’exemple,

en mettant çà 6c là dans fon recueil des livres

facrés, les infertions qui lui parurent néceffaires.;

Ceux qui dans la fuite continuèrent le recueil, firent

la même chofe aux livres qu’ils ajoutèrent, jufqu’à

ce que ce recueil parût complet à Simon le

Jufte, qui travailla le dernier à former le canon de

l’ancien-Teftament. O r , comme le livre de Néhémie

étoit le dernier écrit , .Simon le mit au nombre

des livres facrés. Ce fut alors fans doute, que fe fit

l’addition du douzième chapitre » ou par Simon, ou