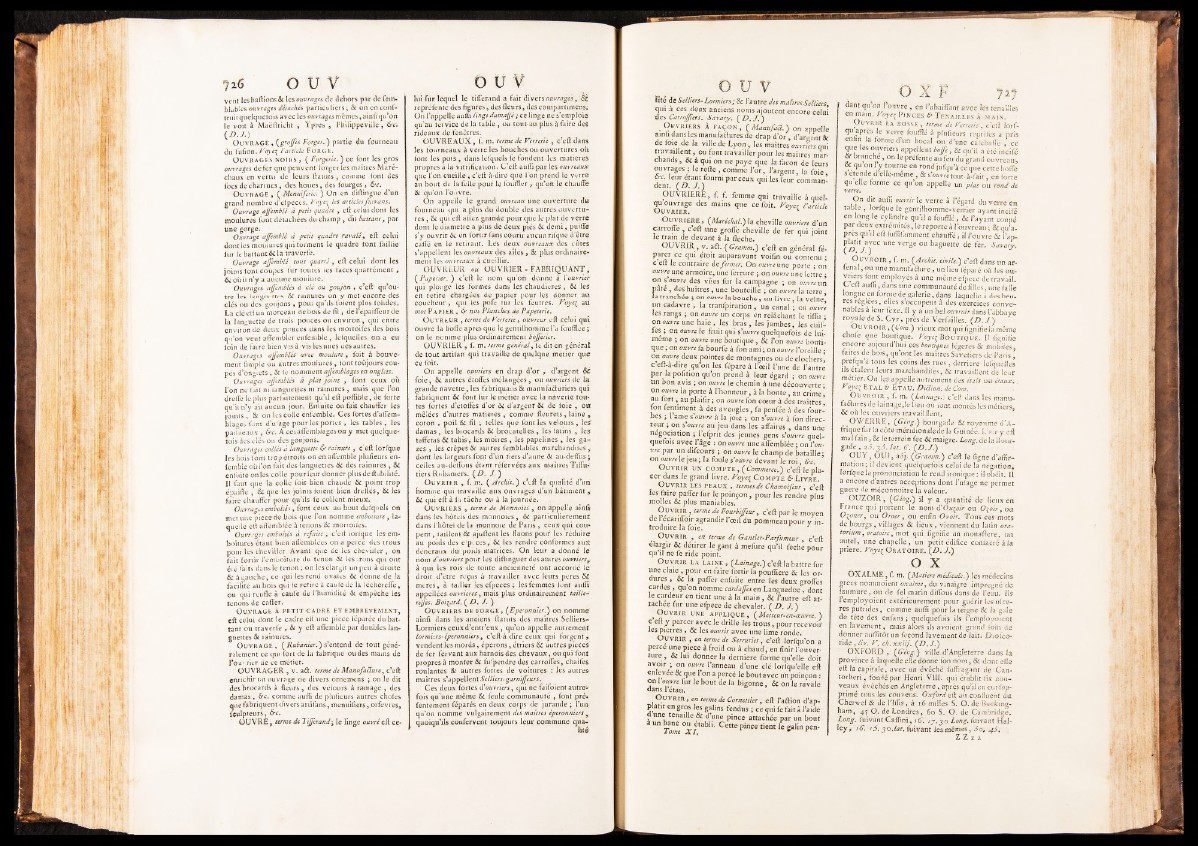

7*6 o U V O Ü V

Vent les battions & les ouvrages de dehors par de fem-

blables ouvrages détachés particuliers ; & on en construit

quelquefois avec les ouvrages mêmes, ainli qu’on

le voit à Maëftricht , Ypres , Philippeville, &c.

(D .J . ) ' N ■

O u vrage , (groffes Forges.,) partie du fourneau

du fufion. Voyc{ l'article Fo rg e.

Ou vrages noirs , ( Forgerie. ) ce font les gros

ouvrages de fer que peuvent forger les maîtres Maréchaux

en vertu de leurs ftatuts, comme font des

focs de charrues, des houes, des fourges y &e.

O uvrage , ( Menuiferie. ) On en diftingue d’un

grand nombre d'elpeces. Voye{ les articles fuivans.

Ouvrage ajfemblé a petit quadre , cft célui dont les

moulures font détachées du champ, dit battant , par

tine gorge.

Ouvrage ajfemblé à petit quadre ravalé, eft celui

dont les moulut es qui forment le quadre font faillie

lur le battant & la traverfe.

Ouvrage ajfemblé tout quarté, eft celui dont les

joints font coupés fur toutes les faces quarrément ,

& o ù i l n’y a aucune moulure.

Ouvrages ajfemblés à clé ou goujon , c’ eft qu’oit-

tre les languettes Sc rainures on y met encore des

clés ou des goujons , pour qu’ils foient plus folides.

La clé eft un morceau de bois de f il, de l’épaiffeur de

la languette de trois ponces ou environ , qui entre

environ de deux pouces dans les morioifes des bois

«■ l’on veut affembler enfemble, lefqueiles. on a eu

loin dé faire bien vis à vis les unes des autres.

Ouvrages ajfemblés avec tnoulure, foit à bouve-

ment fimple ou autres moulures, lont toujours coupés

d’ongiets, & le nomment affemblagés en onglets.

Ouvrages afjemblés à plat joint , l'ont ceux où

l ’on ne fait ni ianguet.tes ni rainures , mais que l’on

drefle le plus parfaitement qu’il eft poflible, de forte

qu'il n’y ait aucun jour. Eniuite On fait chauffer les

joints , & on les colle enfemble. Ces fortes d’affem-

blages font d’uîage pour les portes , les tables, les

panneaux ,- &c. A cesaffembîages on y met quelquefois

desclés ou des goujons.

Ouvrages collés d languette & talnüfe , c eft lorfque

les bois lont trop étroits on en aflëmble plufieürs enfemble

où l’on fait des languettes Sc des rainures , Sc

enfuite on les colle pour leur donner plus de Habilité.

Il faut que la colle foit bien chaude Sc point trop

épaifle , Sc que les joints loient bien dreflés, Sc les

faire chauffer pour qu’ils lé collent mieux.

Ouvrages emboîtés y font ceux au bout desquels on

met une piece de bois que l’on nomme embouure, laquelle

eft affemblée à tenons Sc morioifes.

OuVrjges emboîtés à refuite y c’ell lorique lesem-

boîtures étant bien affembiées on a percé des trous

pour les cheviller Avant que de les cheviller, on

fait fortir l’emboîture du tenon Sc les trous qui ont

été faits dans le tenon ; on les élargit un peu à droite

& à gauche, ce qui les rend ovales Sc donne de la

facilité au bois qui le retire à caufede la léchereffe,

ou qui renfle à caulë de l'humidité & empêche les

tenons de caffer.

OU.VRAGE À PETIT GADRE ET EMBREVEMENT,

eft celui dont le cadre eft une piece féparée du battant

ou traverfe , & y eft affemblé par doubles languettes

& rainures.

Ou v r a g e , (Rubanier.') s’entend de tout géné-

talement ce qui fort de la fabrique ou des mains de

l’ouvrier de ce métier.

OUVRAGER , v. a â . terme de Manufaclurey c’eft

enrichir un ouvrage de divers ornemens ; on le dit

des brocards à fleurs , des velours à ramage , des

damas , &c. comme auffi de plufieurs autres chofes

que fabriquent divers artifans, menuifiers, orfèvres,

foulpteurs, &c.

OUVRÉ, terme de 7ijferand; le linge ouvré eft celui

fur lequel le tifferand a fait divers ouvrages, Sè

repréfente des figures, des fleurs, des compartimensi

On l’appelle aulfi linge ddmajjé;• ce linge né s’emploie

qu’au 1er vice de la table , ou tôut-au-plüs à faire des

rideaux de fenêtres:

OU VREAU X , 1. m. terme de Verrerie , c’eft dans

les fourneaux à verre les bouches ou ouvertures où

font les potâ ; dans lelquels fe fondent les matières

propres à la Vitrification. C ’eft àiifli par les ouvreaux

que fon cueille , c’éft à-dire que l:qn prend le verre

au bout de la felle pour le fouiller , qu’on le chauffé

& qu’on l’ouvre.

On appelle le grand ouvreau une ouverture dtt

fourneau qui a plus du double des autres ouvertures

, Sc qui eft allez grande pour que le plat de verre

dont le diamètre a plus de deux piés & demi, puifle

s’y ouvrir Sc en lortir fans courir aucun rifqtte d’être

cafte en le retirant. Les deux ouvreaux des côtes

s’appellent les ouvreaux des aîles , & plus ordinairement

les ouvreaux à cueillir.

OUVREUR ou OUVRIER - FABRIQUANT*

( Papetier. ) c’eft le nom qu’on donne à l'ouvrier

qui plonge les formes dans les chaudières, Si les

eii retire chargées de papier pour les donner aut

coucheur, qui les pofe lur les feutres: V'oyej au

mot Papier . & nos Planches de Papeterie.

OUVREUR , terme de Verrerie ÿ ouvreur eft Celui qui

ouvre la boflê après que le gentilhomme l’a fouillée ;

on le nomme plus ordinairement bojfetitr.

OUVRIER ÿ f. m. terme général y le dit en général

de tout artiîan qui travaille de quelque métier que

ce foit.

On appelle ouvriers én drap d’or , d’argent St

foie, Si. autres étoffes mélangées, ou ouvriers de la

grande navette, les fabriquans & manufacturiers qui

fabriquent Sc font lur le métier avec la navette toutes

fortes d’étoffes d’or 6c d’argent Sc de foie , out

mêlées d’autres matières ,• comme fleufets, laine ,

coton , poil 6c fil ; telles que font les velours , les*

damas , les brocards Sc brocatelles* les latins , les

taffetas Sc tabis'; les moires , les papelines , les ga-r

zes , les crêpes & autres femblables marchandées ,'

dont les largeurs font d’un tiers d’aune & au-deffus j

celles au-deffows étant réfervées aux maîtres Tiffu-

tiers Rubaniers. (D . J .)

O uvrier , f.,m. ( A r c h it. ) c t f t la qualité d’uri

homme qui travaille aux ouvrages d’un bâtiment y

Sc qui eft à la tâche ou à la journée. ,

O uvriers , terme de Monnoies , on appelle ainfi-

dans les hôteis des monnoies, Sc particulièrement

dans l’hôtel delà monnoie de Paris,- ceux qui coupent

, raillent Sc ajuftent les flaonspour les réduire

au poids des e'peces, Sc les rendre conformes aux

déneraux dû poids matrices. On leur a donné lé

nom d'ouvriers pour les diflingiier des attires ouvriers j

à qui les rois de toute ancienneté ont accordé le

droir d’être reçus à travailler avec leurs peres St

nu. res, à tadler les efpeces ; les femmes font auffi

appellces ouvrières y mais plus ordinairement taille-

rejjès. Boi^itd. (D . J. )

Ouvriers de fo r g e , (Epcronnier.) on nommé

ainfi dans les- anciens ftatuts des maîtres Selliers-

Lormiers ceux d’entr’eu x , qu’on appelle autrement

lormiers-èperonniers, c’eft-à dire ceux qui forgent y

Vendent les mords, éperons, étriers Sc autfes pieceü

de fer fervant aux harnoisdes chevaux, ou qui font

propres à monter Sc fufpendre des carroffes, chaifes

roulantes & autres fortes de voitures : les autres*

maîtres s’appellentSelliers-garniJJ'eurs.

Ges deux fortes d'ouvriers, qui ne faifoient autrefois

qu’une même Sc feule communauté , font pré.

fentement féparés en deux corps- de jurande ; l’un

qu’on nomme vulgairement des maîtres éperonniers

quoiqu’ils couler vent toujours leur commune qua-

O U V

I i te d e Selliers- Lormiers; S c l ’a u t r e àes maîtres Selliers '

q u i à c e s d e u x a n c ie n s nom s a jo u te n t e n c o r e c e lu i

d e b CarroJJiers.. Savary. (D . J .)

O h v m e s s à f a ç o n , ( M a r tu fa c i.') o n a p p e lle

a in h d an s le s m a n u fa S u r e s d e d rap d ’o r , d ’a r a e n t &

d e fo ie d e la v i l l e d e L y o n -, le s m a ît r e s ouvriers n u i

t r a v a i l l e n t , o u fo n t t r a v a i l le r p o u r le s m a ît re s ma r ch

a n d s , & à q u i o n n e p a y e q u e l à fa ç o n d e le u r s

O u v r a g e s ; l e r e f t e , com m e l ’o r , l ’a r g e n t , la fo ie

&c. le u r é ta n t fo u rn i p a r c e u x q u i le s le u r c om m a n d

e n t . ( D . j . y

OUVRIERE, f. f . fem m e q u i t r a v a i l le à qUel-

q u o u v r a g e d e s m a in s q u e c e fo i t , V o y e z V a fc icU

■ Ou v r i e r . l

O U V R IE R E , (Maréchal.} la . c h e v i l le ouvrière d ’uri

c a r r o f f e , c e ft u n e g r o lîe c h e v i l le d e f e r q u i jo in t

l e t ram de d e v a n t à la f lé c h é .

OUVRIR, y. a cl. ( Gramm.y c’eft en général féi

qui éttiit auparavant -voifln ou contenu ;

c eft le contraire de fermer. On ouvre une porte ; on

•ouvre une armoire, une ferrure ; on ouvre une lettre •

on s'ouvre des vues fur la campagne ; on ouvre un

pâté , des huîtres, une bouteille ; on ouvre la terre

la tranchée ; on ouvre la bouche, un livre, la veine*

lin cadavre , la tranfpiration , un canal ; on ouvre

les rangs ; on ouvre un corps en relâchant le tiffu ;

on ouvre une haie > les bras , les jambes, les ciiif-

ïes ; on ouvre le fruit qui s'ouvre quelquefois de lui-

même ; on ouvre une boutique, & l’on ouvre boutique

; on ouvre fa bourfe à fon ami ; on ouvre l’oreille *

on ouvre deux pointes de montagnes ou de clochers^

c ’eft-à-dire qufon les fépare à l’oeil l’une de l’autre

par la pofition qu’on prend à leur égard ; on ouvre

ün bon avis ; on ouvre le chemin à une découverte •

On ouvre la porte à l’honneur, à la honte , au crime \

âu fort, au plaifir; on ouvre fon coeur à des traîtres

fon fentiment à des aveugles, fa penfèe à des fourbes

; Tanne s'ouvre à la joie ; on s'ouvre à fon directeur

; on s'ouvré au jeu dans les affaires , dans une

négociation ; l’efprit des jeunes gens Couvre quelquefois

avec l’âge : on ouvre une affemblée ; on {'ouvre

par un difeours ; on ouvre le champ de bataille;

on ouvre le jeu ; la foule s'ouvre devant le roi &c.

O u v r i r u n c o m p t e , (Commerce.) c ’ e ft le p la c

e r d an s le g r an d liv r e . F o y e { C o m p t e & L i v r e .

O u v r i r LES PEAUX , termes de Chamoifeur, c ’ e ft

le s fa i r e p a f fe r fu r l e p o in ç o n , p o u r l e s r e n d r e plus

m o lle s Sc p lu s m a n ia b le s .

O u v r i r , terme de Fourbiffeur, c ’e ft p a r l e m o y e n

d e T e c a r if fo i r a g r a n d i r l ’oe i l d u p om m e a u p o u r y in t

ro d u i r e la fo ie . J

' O u v r i r , en terme de Gantier-Parfumeur f c ’e ft

é la r g i r Sc d é t i r e r le g a n t à m e fu r e q u ’i l fe c h e p o u r

q u i l n e fe r id e p o in t .

O u v r i r l a l a in e , (Lainage.) c ’ e ft.la b a t t r e fu r

u n e c la ie , p o u r en fa i r e lo r t i r la p o u f lïe r e & le s o r d

u r e s , Sc la p a f fe r e n fu ite e n t re le s d e u x g ro ffe s

c a rd e s , q u ’o n n om m e cardajfesen L a n g u e d o c , d o n t

l e c a rd e u r en t ie n t u n e à la m a in , & l’a u t r e e ft a t t

a c h é e fu r u n e e fp e c e d e c h e v a le t . ( D . J . )

^ O u v r i r u n e a p p l i q u e j ( Metteur- en-oeuvre.)

c e ft y p e r c e r a v e c le d r ille le s t r o u s , p o u r r e c e v o i r

le s p ie r re s , Sc le s ouvrir a v e c u n e lim e ro n d e .

O u v r i r , en terme de Serrurier y c ’ e ft lo r fq u ’o n a

p e r c e u n e p ie c e à f ro id o u à c h a u d , en fin ir l ’o u v e r tu

r e , & lu i d o n n e r la d e rn ie r e fo rm e q u ’e l le d o i t

a v o i r ; o n ouvre l’an n e a u d ’u n e c lé lo r fq u ’e l le e ft

e n le v e e Sc q u e 1 o n a p e r c é l e b o u t a v e c u n p o in ço n :

o n l'ouvre fu r l e b o u t d e la b ig o r n e , & o n le r a v a le

d an s l ’é ta u .

O u v r i r , en terme de Cornettier, e ft l’a ê lio n d’a p -

p la t ir e n g r o s le s g a lin s fen d u s ; c e q u i fe f a i t à l ’a id e

d u n e t e n a ille & d ’u n e p in c e a t t a c h é e p a r u n b o u t

a u n b a n c ôu^ é ta b li . C e t t e p in c e t ie n t le g a lin p en -

O X F 7^?

dant qu*on l’ouvre , en l’abaiffant avec les tenailles

en main. Voye{ Pinces & T enailles à main.

O uvrir la BOSSE, terme de Verrerie, c ’eft lorf-

qu après le verre foufflé à plufieurs reprifes a pris

enfin la forme d’un bocal ou d’une calebaffe , ce

que les ouvriers appellent boffe, Sc qu’il a été incifé

branche, on le préfente au feu du grand ouvreau*

f f î 1 \ Y t°»rne en rond jufqu’à ce que cette boffe

s etende d eile-meme, & s'ouvre tout- à-fait, en forte

qu elle forme ce qu’on appelle un plat ou rond de

i i H H o .......... ...... ciydiu in c u e

en long le cylindre qu il a foufflé, & l’ayant coupé

par deux extrémités, le reporte à l’ouvreau ; Sc qu’a-

pres qu’il eft fuffifamment chauffé, il l’ouvre Sc l’ap-

platit avec une verge ou baguette de fer. Savary.

C d . J. )

O uvroïr , f. m. (Archit. civile.) c’eft dans un ar-

lenal, ou une manufaâure, un lieu féparé où les oit-

vriers font employés à une même efpece de travail.

C ’eft auffi, dans une communauté de filles, une fàlle

longue en forme de galerie, dans laquelle à des heures

reglees, elles s’occupent à des exercices convenables

à leur fexe. 11 y a un bel ouvroir dans l’abbaye

royale de S. C y r , près de Verfailles. (D . J.)

O u v r o ir , (Com.) vieux mot qui fignifie la même

choie que boutique. Voye^ Bo u t iq u e . U fignifie

encore aujourd’hui ces boutiques légères & mobiles*

faites de bois, qu’ont les maîtres Savetiers de Paris ,

prefqu à tous les coins des rues , derrière lefqueiles

ils étalent leurs marchandées, & travaillent de leur

métier. On les appelle autrement des étals ou étauxt ;

V o y e i Et a l & Et a u . Diction, de Com.

O uvroir , f. m. (Lainage.) c ’eft dans les manufactures

de lainage,le lieu où lont montés les métiers,

Sc où les ouvriers travailllent.

^OWERRE, (Géôg.) bourgade Sc royaume d ’A frique

fur la côte méridionalede la Guinée. L’eir y eft

mal fain, Sc le terrein fec Sc maigre. Long, de la Bourgade

, zS.g S. lat. 6. (D . J )

O U Y , O U I , adj. (Gramm.) c’eft le figne d’affirmation

; il devient quelquefois celui de la négation,

lorfque la prononciation le rend ironique: il obéit. Il

a encore d’autres acceptions dont i’ulage ne permet

guere de méconnoître la valeur.

OU ZO IR, (Gèog.) il y a quantité de lieux en

France qui portent le nom d'Ourdir ou O^oir, ou

O^oner y ou O roer y ou enfin Ovoir. Tous ces mots

de bourgs , villages & lieux, viennent du latin oratorium

y oratoire, mot qui fignifie un monaftere, un

autel, une chapelle , un petit édifice confacréàla

priere. Voye^ O r a t o ir e , (D . J.)

o X

OXALME, f. m. (Matière médicale.) les médecins

grecs nommoient oxalme, du vinaigre imprégné de

faumure, ou de fel marin diffous dans de l’eau. Ils

Temployoient extérieurement pour guérir les ulcérés

putrides, comme auffi pour la teigne & la gale

de tête des enfans ; quelquefois ils Temployoient

en lavement, mais alors ils avoient grand loin de

donner auffitôtun fécond lavement de lait. Diolco-

ride , liv. V. ch. xx iij. (D . J.)

O X FO R D , (Géôg.) ville.d’Angleterre dans la

province à laquelle elle donne fon nom, Sc dont elle

eft la capitale, avec un évêché fuffragant de Can-

torberi, fondé par Henri VIII. qui établit fix nouveaux

évêchés en Angleterre, après qu’il en eut fup-

primé tous les couvens. Oxford eût au confluent du

Cherwel & de l’Iffis, à 16 milles S. O. de Buckingham,

45 O. de Londres, 6o S. O. de Cambridge.

Long, fuivant Gaffini, / (T. i j . $ o Long, fuivant Hal-

le y , ïC. ‘ tâ. go.lat. foivant les m êm e s6o, 4.54

Z Z z z