nicht aus zwei Schalenhälften besteht. Auch fehlt ihm am Pol eine Oeffnung für Eintritt des

Leuchtnerven. Er besteht aus zahlreichen feinen Lamellen, welche bei Behandlung mit Reagen-

tien, wie dies die Schnitte lehren, sich auffasern.

Er wird völlig umhüllt von der hoehrothen P i gm e n t lä g e (pg.), welche der Kuppe des

Reflektors in dünnerer Schichte, als dem Rande aufliegt. Die polygonalen Pigmentzellen lassen

deutlich ihre scheibenförmig abgeplatteten, am Rande des Reflektors kugligen Kerne erkennen.

Als Homologon jenes Lamellensystems, welches ich als seitlichen Mantel der Augenorgane

beschrieb, betrachte ich einen die Mündung des Reflektors umkreisenden R in g (a. 1.). Er ist

bereits von C lau s und Gr. 0. S a r s beschrieben

und auf den Abbildungen angedeutet

worden. Er besteht, wie die Schnitte

lehren, aus concentrisch geschichteten Lamellen,

zwischen deren inneren noch deutlich

die Matrixzellen mit ihren Kernen nachweisbar

sind. Offenbar findet die Verdickung

des Ringes, dessen Bildungszellen von Val-

l e n t in und C u n n in g h am übersehen wurden,

an seiner Innenfläche statt, indem hier

neue Lamellen den alten sich zugesellen

unter allmählicher Rückbildung der zwischenliegenden

secernirenden Zellen.

Die charakteristische Auszeichnung

der thorakalen und abdominalen Leuchtorgane

besteht in einer bereits von D a n a

wahrgenommenen L in s e (1.). Sie ist durchaus

homogen, bricht sehr stark das Licht

und schwebt als Kugellinse (Euphausia) oder

als Bieonvexlinse (Nematoscelis, Stylocheiron)

hinter der Oeffnung des Ringes. Ich finde

sie bei conservirten Exemplaren meist etwas

geschrumpft und niemals aus einzelnen Lamellen

aufgebaut, sondern bald durchaus

'homogen, bald feinkörnig und unregelmässig

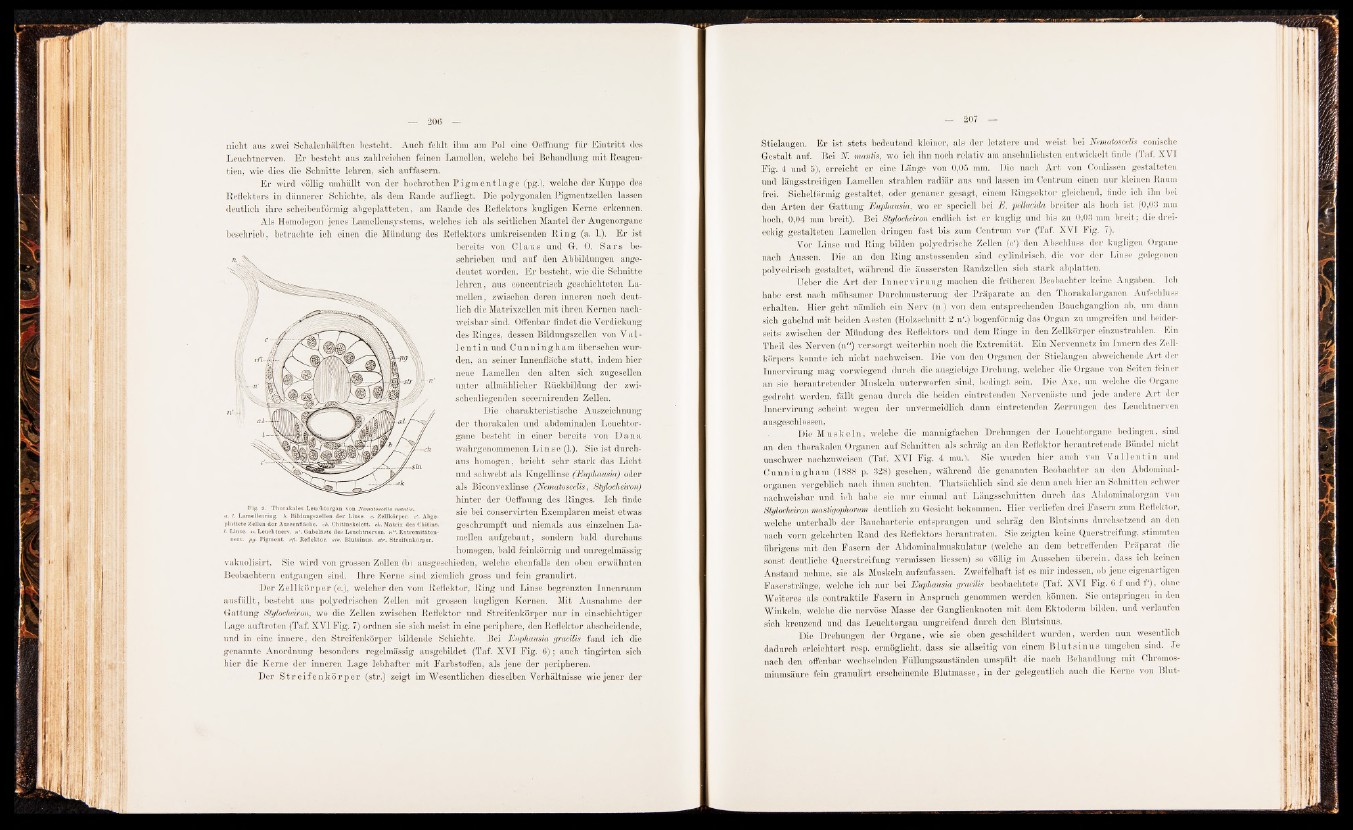

Fig. 2. Thorakales Lenchtorgan von Nematoscelis a. I. manlis. Lamellenring. ¿1. Bi] dungszellen der Linse, c. Zellkörper, c'. Abgeplattete

Zellen der Aussenfläche. ch: Chitinskelett, ek. Matrix des Chitins. I. Linse, n. Leuchtnerv. «'. Gabeläste des Leuchtnerven. «".Extremitätennerv.

pg. Pigment, rfl. Reflektor, sin. Blntsinos. str. Streifenkörper.

vakuolisirt. Sie wird von grossen Zellen (b) ausgeschieden, welche ebenfalls den oben erwähnten

Beobachtern entgangen sind. Ihre Kerne sind ziemlich gross und fein granulirt.

Der Z e llk ö rp e r (c.), welcher den vom Reflektor, Ring und Linse begrenzten Innenraum

ausfüllt, besteht aus polyedrischen Zellen mit grossen kugligen Kernen. Mit Ausnahme der

Gattung Stylocheiron, wo die Zellen zwischen Reflektor und Streifenkörper nur in einschichtiger

Lage auftreten (Taf. XVI Fig. 7) ordnen sie sich meist in eine periphere, den Reflektor abscheidende,

und in eine innere, den Streifenkörper bildende Schichte. Bei Euphausia gracilis fand ich die

genannte Anordnung besonders regelmässig ausgebildet (Taf. XVI Fig. 6); auch tingirten sich

hier die Kerne der inneren Lage lebhafter mit Farbstoffen, als jene der peripheren.

Der S t r e if e n k ö r p e r (str.) zeigt im Wesentlichen dieselben Verhältnisse wie jener der

Stielaugen. Er ist stets bedeutend kleiner, als der letztere und weist bei Nematoscelis conische

Gestalt auf. Bei N. mantis, wo ich ihn noch relativ am ansehnlichsten entwickelt finde (Taf. XVI

Fig. 4 und 5), erreicht er eine Länge von 0,05 mm. Die nach Art von Coulissen gestalteten

und längsstreifigen Lamellen strahlen radiär aus und lassen im Centrum einen nur kleinen Raum

frei. Sichelförmig gestaltet, oder genauer gesagt, einem Ringsektor gleichend, finde ich ihn bei

den Arten der Gattung Euphausia, wo er speciell bei E. pellucida breiter als hoch ist (0,03 mm

hoch, 0,04 mm breit). Bei Stylocheiron endlich ist er kuglig und bis zu 0,03 mm breit; die dreieckig

gestalteten Lamellen dringen fast bis zum Centrum vor (Taf. XVI Fig. 7).

Vor Linse und Ring bilden polyedrische Zellen (c') den Abschluss der kugligen Organe

nach Aussen. Die an den Ring anstossenden sind cylindrisch, die vor der Linse gelegenen

polyedrisch gestaltet, während die äussersten Randzellen sich stark abplatten.

Ueber die Art der In n e rv iru n g machen die früheren Beobachter keine Angaben. Ich

habe erst nach mühsamer Durchmusterung der Präparate an den Thorakalorganen Aufschluss

erhalten. Hier geht nämlich ein Nerv (n.) von dem entsprechenden Bauchganglion ab, um dann

sich gabelnd mit beiden Aesten (Holzschnitt 2 n'.) bogenförmig das Organ zu umgreifen und beiderseits

zwischen der Mündung des Reflektors und dem Ringe in den Zellkörper einzustrahlen. Ein

Theil des Nerven (n") versorgt weiterhin noch die Extremität. Ein Nervennetz im Innern des Zellkörpers

konnte ich nicht naehweisen. Die von den Organen der Stielaugen abweichende Art der

Innervirung mag vorwiegend durch die ausgiebige Drehung, welcher die Organe von Seiten feiner

an sie herantretender Muskeln unterworfen sind, bedingt sein. Die Axe, um welche die Organe

gedreht werden, fällt genau durch die beiden eintretenden Nervenäste und jede andere Art der

Innervirung scheint wegen der unvermeidlich dann eintretenden Zerrungen des Leuchtnerven

ausgeschlossen.

Die M u sk e ln , welche die mannigfachen Drehungen der Leuchtorgane bedingen, sind

an den thorakalen Organen auf Schnitten als schräg an den Reflektor herantretende Bündel nicht

unschwer nachzuweisen (Taf. XVI Fig. 4 mu.). Sie wurden hier auch von V a lle n tin und

C u n n in g h am (1888 p. 328) gesehen, während die genannten Beobachter an den Abdominalorganen

vergeblich nach ihnen suchten. Thatsächlich sind sie denn auch hier an Schnitten schwer

nachweisbar und ich habe sie nur einmal auf Längsschnitten durch das Abdominalorgan von

Stylocheiron mastigophonm deutlich zu Gesicht bekommen. Hier verliefen drei Fasern zum Reflektor,

welche unterhalb der Baucharterie entsprangen und schräg den Blutsinus durchsetzend an den

nach vorn gekehrten Rand des Reflektors herantraten. Sie zeigten keine Querstreifung, stimmten

übrigens mit den Fasern der Abdominalmnskulatur (welche an dem betreffenden Präparat die

sonst deutliche Querstreifung vermissen Hessen) so völlig im Aussehen überein, dass ich keinen

Anstand nehme, sie als Muskeln aufzufassen. Zweifelhaft ist es mir indessen, ob jene eigenartigen

Faserstränge, welche ich nur bei Euphausia gracilis beobachtete (Taf. XVI Fig. 6 f und f'), ohne

Weiteres als contraktile Fasern in Anspruch genommen werden können. Sie entspringen in den

Winkeln, welche die nervöse Masse der Ganglienknoten mit dem Ektoderm bilden, und verlaufen

sich kreuzend und das Leuchtorgan umgreifend durch den Blutsinus.

Die Drehungen der Organe, wie sie oben geschildert wurden, werden nun wesentlich

dadurch erleichtert resp. ermöglicht, dass sie allseitig von einem B lu ts in u s umgeben sind. Je

nach den offenbar wechselnden Füllungszuständen umspült die nach Behandlung mit Chromosmiumsäure

fein granulirt erscheinende Blutmasse, in der gelegentlich auch die Kerne von Blut