In Zahlen ausgedrückt verhält sich die Länge zur Breite der Hinterbrust bei:

1. Melasoma populi L. wie 55 : 119 = 46,2 : 100

2. Chrysochloa intricata Germ. wie 45 : 119 m 37,8 : 100

3. Chrysomela graminis L. wie 44 : 119 = 36,9 : 100

4. Chrysomela Banksi F. wie 41 : 119 34,4 : 100

5. Chrysom. goettingensis L. wie 40 : 119 == 33,9 : 100

6. Chrysomela lichenis Rieht. wie 32 : 119 = 27,6 : 100

7. Chrysomela cribosa Ahr. wie 29 : 119 ¡= 24,3 : 100

8. Timarcha tenebricosa F. wie 25 : 119 = 21,0 : 1Q0

Das Verhältnis der Länge zur Breite von ca. 50 : 100 = 1 : 2 bei der makropteren und flugfähigen

Melasoma ist bei der makropteren, aber schon flugunfähigen Chrysochloa intricata auf Kosten der

Länge der Hinterbrust verschoben, verschiebt sich aber m it zunehmender Entflügelung in der Gattung

Chrysomela in demselben Sinne weiter zu dem bei apteren Timarchen geltenden Verhältnis von

21 : 100 = ca. 1 : 5.

Diese Verkürzung der Hinterbrust hat zur Folge, daß die Hinterhüften sich den Mittelhüften

nähern, so daß letztere schließlich genau in der Mitte zwischen Vorder- und Hinterhüften stehen; das

ist, wie es S e i d 1 i t z in der obigen Übersicht über die Chrysomelini hervorhebt, kennzeichnend für

die Timarchen.

Die Verkürzung der Hinterbrust hat naturgemäß eine Verkürzung der Körperform zur Folge;

die orinoiden, gestreckten werden zu kürzer gedrungenen Formen.

Diese Vorgänge sind den Systematikern durchaus nicht neu; bald bei dieser, bald bei jener

Gruppe ist von ihnen schon darauf hingewiesen worden; sie finden sich eben in allen Familien m it ent-

flügelten Arten. Hat man reiches Sammlungsmaterial, wie z. B. von Tenebrioniden, Chrysomeliden,

Curculioniden, also von Käfern ansehnlicher Größe vor sich, so fällt der gestreckte Bau flugfähiger,

die gedrungene Gestalt flugunfähiger sofort in die Augen. Es sei aber vor der irrigen Vorstellung gewarnt,

die Entflügelung und ihre Folgeerscheinungen müßten sich genau an die systematische Reihenfolge

der Arten halten, wie sie in den Katalogen aufgeführt sind, und könnten ein Prüfstein für die

Natürlichkeit des Systems sein. Die systematische Reihenfolge ist keine phylogenetische Verkettung.

Die Zusammengehörigkeit verschiedener Arten ergibt sich aus der Summe verschiedenster Merkmale;

in einer Gruppe nahe verwandter Arten wird eine als mutmaßliche Ausgangsform gedeutet, von der

die ändern sich als Sprosse oder Äste abgezweigt haben. So gut wie nun in ganz verschiedenen Familien

unabhängig voneinander die Rudimentation des Flugapparates einsetzen kann, ist dies auch innerhalb

einzelner Gattungen und Artengruppen möglich, so daß selbst nahe verwandte Arten sich in dieser

Hinsicht abweichend verhalten können. Wo freilich die Ausgangsform einer solchen Artengruppe

bereits mehr-weniger stummelförmig geflügelt war, werden alle Deszendenten fast gleichzeitig das

Stadium des Apterismus erreichen können.

b) D a s T e r g um.

Die Abhängigkeit des Metatergums von der Flugfähigkeit ist uns bereits bei der Besprechung

des Pterygotenthorax flugfähiger Insekten klar geworden. Ganz allgemein zeigt sich in der aufsteigenden

Reihe der Pterygoten von den primitiven zu den hochspezialisierten Formen eine allmählich

steigende Komplizierung des Tergums der geflügelten Segmente. Sie werden unter dem funktionellen

Reiz der Flugmuskulatur in viel höherem Maße beeinflußt als etwa die Pleuren dieser Segmente

(H. We b e r ) . Wir müssen demnach von vornherein erwarten, daß beim Abbau des Flugapparates

sich der umgekehrte Prozeß abspielt, was denn auch der Fall ist.

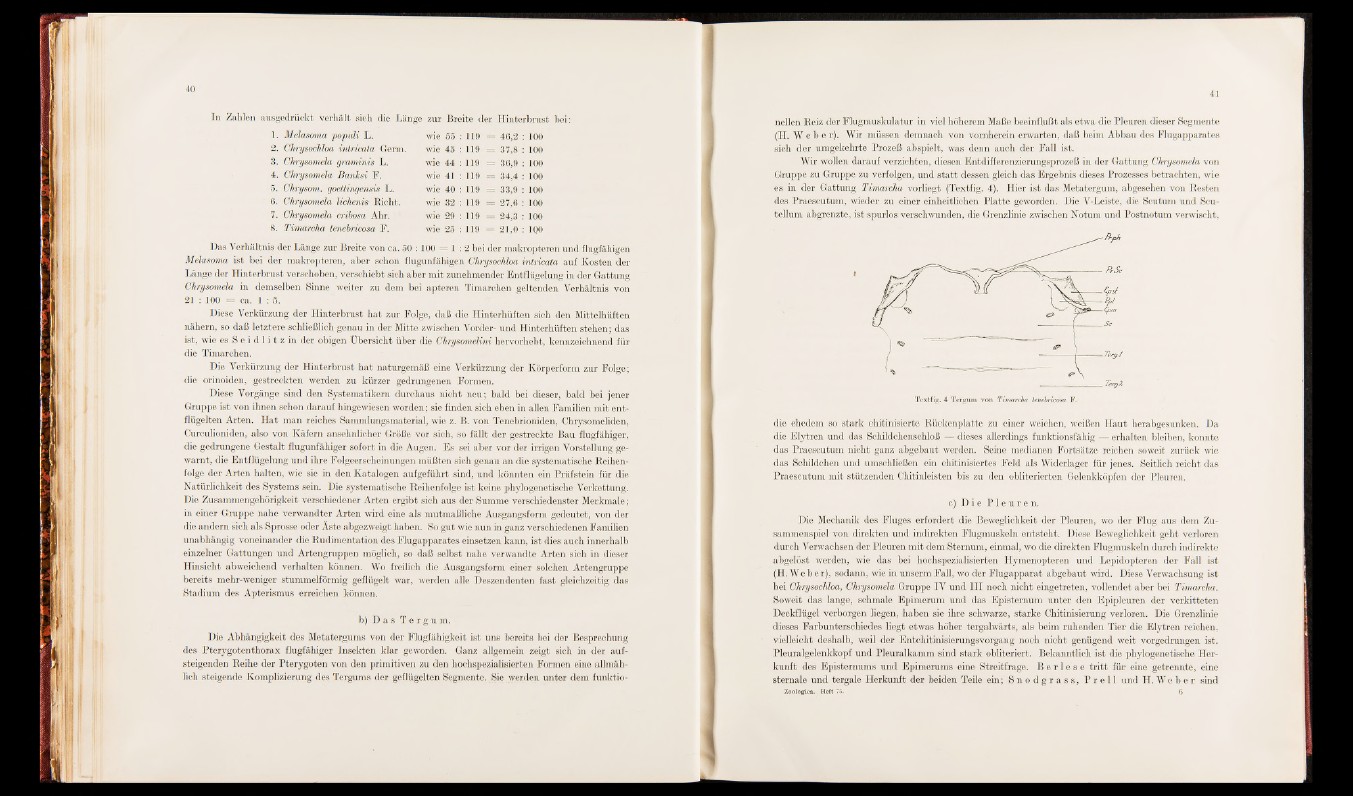

Wir wollen darauf verzichten, diesen Entdifferenzierungsprozeß in der Gattung Chrysomela von

Gruppe zu Gruppe zu verfolgen, und sta tt dessen gleich das Ergebnis dieses Prozesses betrachten, wie

es in der Gattung Timarcha vorliegt (Textfig. 4). Hier ist das Metatergum, abgesehen von Resten

des Praescutum, wieder zu einer einheitlichen Platte geworden. Die V-Leiste, die Scutum und Scu-

tellum abgrenzte, ist spurlos verschwunden, die Grenzlinie zwischen Notum und Postnotum verwischt,

Textfig. 4 Tergum von Timarcha tenebricosa F.

die ehedem so stark chitinisierte Rückenplatte zu einer weichen, weißen Haut herabgesunken. Da

die Elytren und das Schildchenschloß — dieses allerdings funktionsfähig®- erhalten bleiben, konnte

das Praescutum nicht ganz abgebaut werden. Seine medianen Fortsätze reichen soweit zurück wie

das Schildchen und umschließen ein chitinisiertes Feld als Widerlager für jenes. Seitlich reicht das

Praescutum mit stützenden Chitinleisten bis zu den obliterierten Gelenkköpfen der Pleuren.

c) D i e P l e u r e n .

Die Mechanik des Fluges erfordert die Beweglichkeit der Pleuren, wo der Flug aus dem Zusammenspiel

von direkten und indirekten Flugmuskeln entsteht. Diese Beweglichkeit geht verloren

durch Verwachsen der Pleuren m it dem Sternum, einmal, wo die direkten Flugmuskeln durch indirekte

abgelöst werden, wie das bei hochspezialisierten Hymenopteren und Lepidopteren der Fall ist

(H. W e b e r), sodann, wie in unserm Fall, wo der Flugapparat abgebaut wird. Diese Verwachsung ist

bei Chrysochloa, Chrysomela Gruppe IV und I II noch nicht eingetreten, vollendet aber bei Timarcha.

Soweit das lange, schmale Epimerum und das Episternum unter den Epipleuren der verkitteten

Deckflügel verborgen liegen, haben sie ihre schwarze, starke Chitinisierung verloren. Die Grenzlinie

dieses Farbunterschiedes liegt etwas höher tergalwärts, als beim ruhenden Tier die Elytren reichen,

vielleicht deshalb, weil der Entchitinisierungsvorgang noch nicht genügend weit vorgedrungen ist.

Pleuralgelenkkopf und Pleuralkamm sind stark obliteriert. Bekanntlich ist die phylogenetische Herkunft

des Episternums und Epimerums eine Streitfrage. B e r l e s e tritt für eine getrennte, eine

sternale und tergale Herkunft der beiden Teile ein; S n o d g r a s s , P r e l l und H. W e b e r sind

Zoologica. Heft 75. 6