am inneren Augenrande (Fig. 48 c), die K i e f f e r als Aculei laterales bezeichnet. Zuweilen sind

nur diese Seitenstacheln vorhanden, während Stirn- und Bruststachel oder doch erstere fehlen. In

seltenen Fällen sitzt sogar ein Stachel an den Tarsen, meist am 1. Gliede derselben (Fig. 48 c).

Zahl und Stellung der S t i g m e n ist bei den Puppen dieselbe wie bei den Larven. Charakteristisch

für die meisten Gallmückenpuppen sind die Prothorakalstigmen, die nicht selten als zierliche

Röhrchen den Thorax überragen und für die Unterscheidung der Arten ebenfalls von Bedeutung sind,

da ihre Form und Größe je nach der Art sehr verschieden ist. Bald sind sie ungemein lang, bald plump

und so kurz, daß ihre Auffindung Mühe verursacht, oder sie ragen überhaupt nicht vor. Meist sind

sie etwas nach den Seiten gebogen, bald enden sie stumpf, bald mit dornartiger Spitze usw. Durch

die Wandung dieser Röhre kann man deutlich wahrnehmen, daß die Trachee bis zur Spitze des

sogen. Atemröhrchens reicht. Nach K i e f f e r befinden sich an diesem

Atemröhrchen eine oder mehrere Längsreihen kleiner, kreisrunder Öffnungen,

durch welche die Luft einzudringen vermag. Diese Öffnungen

sind entweder ganz offen oder durch eine durchscheinende Haut geschlossen.

Von der Seite gesehen, erscheinen die Stigmen gezähnt,

woraus sich nach K i e f f e r ergibt, daß jede Öffnung durch einen

kleinen Kanal mit der Trachee verbunden ist. Bei den Lestreminen ragen

nach demselben Autor die Stigmen nicht vor, sondern die kreisförmigen

Öffnungen befinden sich an der Seite einer Mamelle, während bei

anderen Arten die Atemröhrchen die Form der Fig. 49 annehmen. In

seltenen Fällen befinden sich auch die Abdominalstigmen am Ende ähnlicher,

meist aber schwächer chitinisierter Verlängerungen (Fig. 48 c).

Zuweilen treten diese hörnchenartigen Vorsprünge nur an den vorderen

Segmenten auf, während sie bei den folgenden nicht vorspringen.

Auch am Körper der Puppe sind P a p i l l e n u n d B o r s t e n

vorhanden, die aber meist sehr unscheinbar und schwer auffindbar sind,

wodurch ihre systematische Verwertung sehr erschwert wird. Nur wenn

man die abgestreiften Puppenhäute, die E x u v i e n , untersucht, ist

man imstande, diese Papillen aufzufinden, und auch dann noch wird

die Untersuchung erschwert durch die Luftblasen, die sich selten

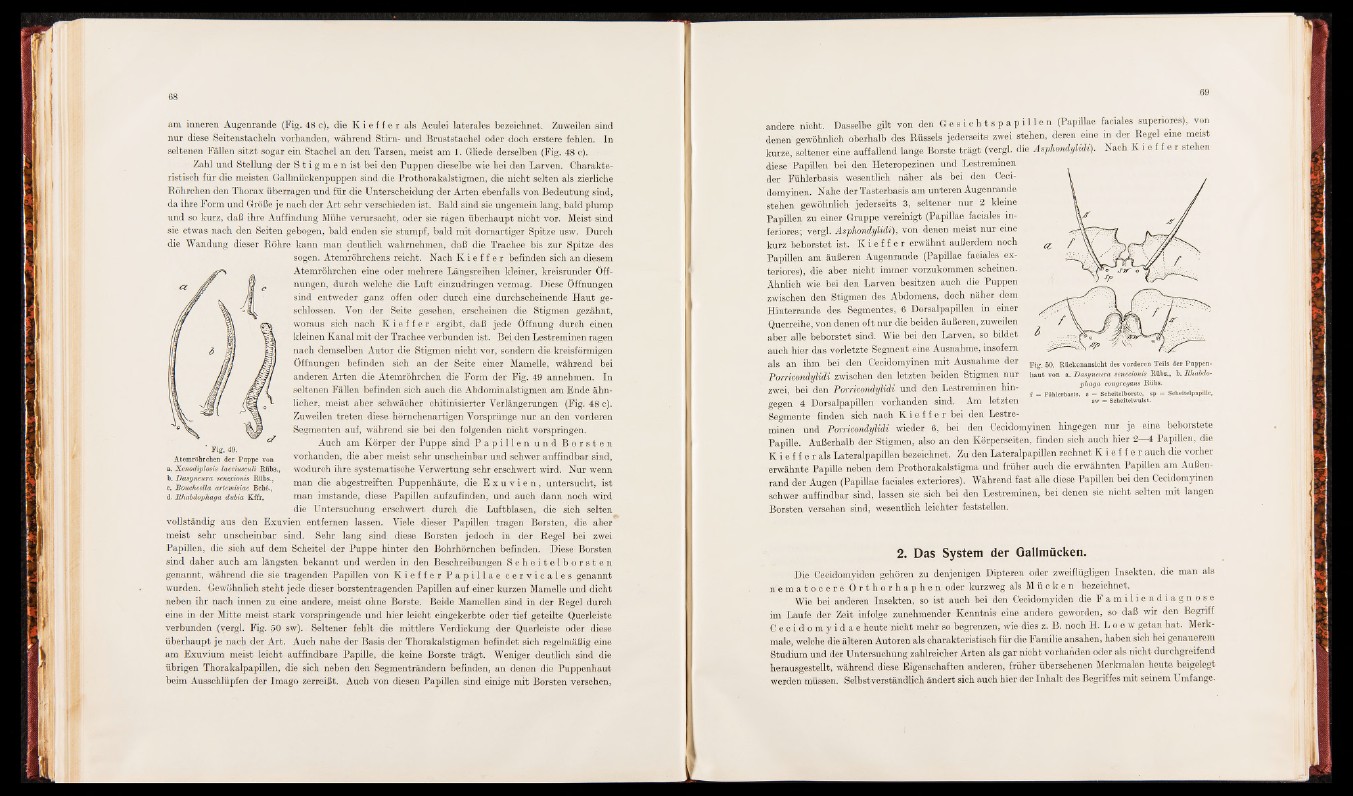

Atemröhrchen der Pappe von

a. Xenodiplosis laeviusculi Rübs.

b. Dasyneura senecionis Rübs.,

c. Boucheella artemisiae Bché.,

d. Bhabdophaga dubia Kffr.

vollständig aus den Exuvien entfernen lassen. Viele dieser Papillen tragen Borsten, die aber

meist sehr unscheinbar sind. Sehr lang sind diese Borsten jedoch in der Regel bei zwei

Papillen, die sich auf dem Scheitel der Puppe hinter den Bohrhörnchen befinden. Diese Borsten

sind daher auch am längsten bekannt und werden in den Beschreibungen S c h e i t e l b o r s t e n

genannt, während die sie tragenden Papillen von K i e f f e r P a p i l l a e c e r v i c a l e s genannt

wurden. Gewöhnlich steht jede dieser borstentragenden Papillen auf einer kurzen Mamelle und dicht

neben ihr nach innen zu eine andere, meist ohne Borste. Beide Mamellen sind in der Regel durch

eine in der Mitte meist stark vorspringende und hier leicht eingekerbte oder tief geteilte Querleiste

verbunden (vergl. Fig. 50 sw). Seltener fehlt die mittlere Verdickung der Querleiste oder diese

überhaupt je nach der Art. Auch nahe der Basis der Thorakalstigmen befindet sich regelmäßig eine

am Exuvium meist leicht auffindbare Papille, die keine Borste trägt. Weniger deutlich sind die

übrigen Thorakalpapillen, die sich neben den Segmenträndern befinden, an denen die Puppenhaut

beim Ausschlüpfen der Imago zerreißt. Auch von diesen Papillen sind einige mit Borsten versehen,

andere nicht. Dasselbe gilt von den G e s i e h t sp a p i 11 e n (Papillae faciales supenores), von

denen gewöhnlich oberhalb des Bussels jederseits zwei stehen, deren eme m der Eegel eine meist

kurze, seltener eine auffallend lange Borste trägt (vergl. die Asphordylidi). Nach K i e f f e r stehen

diese ' Papillen bei den Heteiopezinen und Lestreminen

der Fühlerbasis wesentlich näher als bei den Cecidomyinen,

Nahe der Tasterbasis am unteren Augenrande

stehen gewöhnlich jederseits 3, seltener nur ‘¿ kleine

Papillen zu einer Gruppe vereinigt (Papillae faciales inferiores

; vergl. Asphondylidi), vbn denen meist nur eine

kurz beborstet ist. K i e f f e r erwähnt außerdem noch

Papillen am äußeren Augenrande (Papillae faciales ex.-

teriores), die aber nicht immer vorzukoinmen scheinen.,

Ähnlich wie bei den Larven besitzen auch die Puppen

zwischen den Stigmen des Abdomens, doch näher dem

Hinterrande des Segmentes, 6 Dorsalpapillen in einer

Querreihe, von denen oft nur die beiden ¡iui.ie.ren, zuweilen

aber alle beborstet sind. Wie bei den Larven, so bildet

auch hier das vorletzte Segment eine Ausnahme, insofern

als an ihm hei d p i Cecidomyinen mit Ausnahme der p-jg/gg, Räckenansiclit des vorderen Teils der Pappen-

Porriconäylidi zwischen den letzten bekffe Stigmen :m i | | la u t von Dasynmm tn te km b Kitts., b.Mhabdo-

- zwei, bèi den Ponicördylidi und den Lestremmen hm- , seh.iteip.puie,

gegen jS DorsatpapiUeij||yöThanden sind. Am letzten sw - seheiteiwnist.

Segmente finden sich nach K i e f f e r hei den Lestrebinati

und Porricondylidi wieder 6, bei den Cecidomyinen hingegen nur je eine beborstete

Papille/ Außerhalb der Stigmen, Also; an den Körperseiten,- findenjäich auch hier 2—4 Papillen, die

K i e f f e r als Lateralpapillen bezeichnet. Zu den Lateralpapillen rechnet K i e f f e r auch die vorher

erwähnte Papille neben dem Prothörakalstigma und früher auch die erwähnten Papillen am Außen-

rand der Augen (Papillae faciales exteriorés). Während fast alle diese Papillen bei den Cecidomyinen

schwer auffindbar sind, lassen sie sich bei den Lestreminen, bei denen sie nicht selten mit langen

Borsten versehen sind, wesentlich leichter feststellen.

2. Das System der Gallmücken.

Die Cecidomyiden gehören zu denjenigen Dipteren oder zweiflügligen Insekten, die man als

n e m a t ö c e r e O r t h o r h a p h e n oder kurzweg als M ü e k e n bezeichnet.

Wie bei anderen Insekten, so ist auch bei den Ceoidomyiden die F a m i l i e n d i a g n o s e

im Laufe der Zeit infolge zunehmender Kenntnis eine andere geworden, so daß wir den Begriff

C e c i d o m y id a e heute nicht mehr so begrenzen, wie,dies z. B. noch H. L o e w getan hat. Merkmale,

welche die älteren Autoren als charakteristisch für die Familie ansahen, haben sich bei genauerem

Studium und der Untersuchung zahlreicher Arten als gar nicht vorhanden oder als nicht durchgreifend

herausgestellt, während diese Eigenschaften anderen, früher übersehenen Merkmalen heute beigelegt

werden müssen. Selbstverständlich ändert sich auch hier der Inhalt des Begriffes mit seinem Umfange.