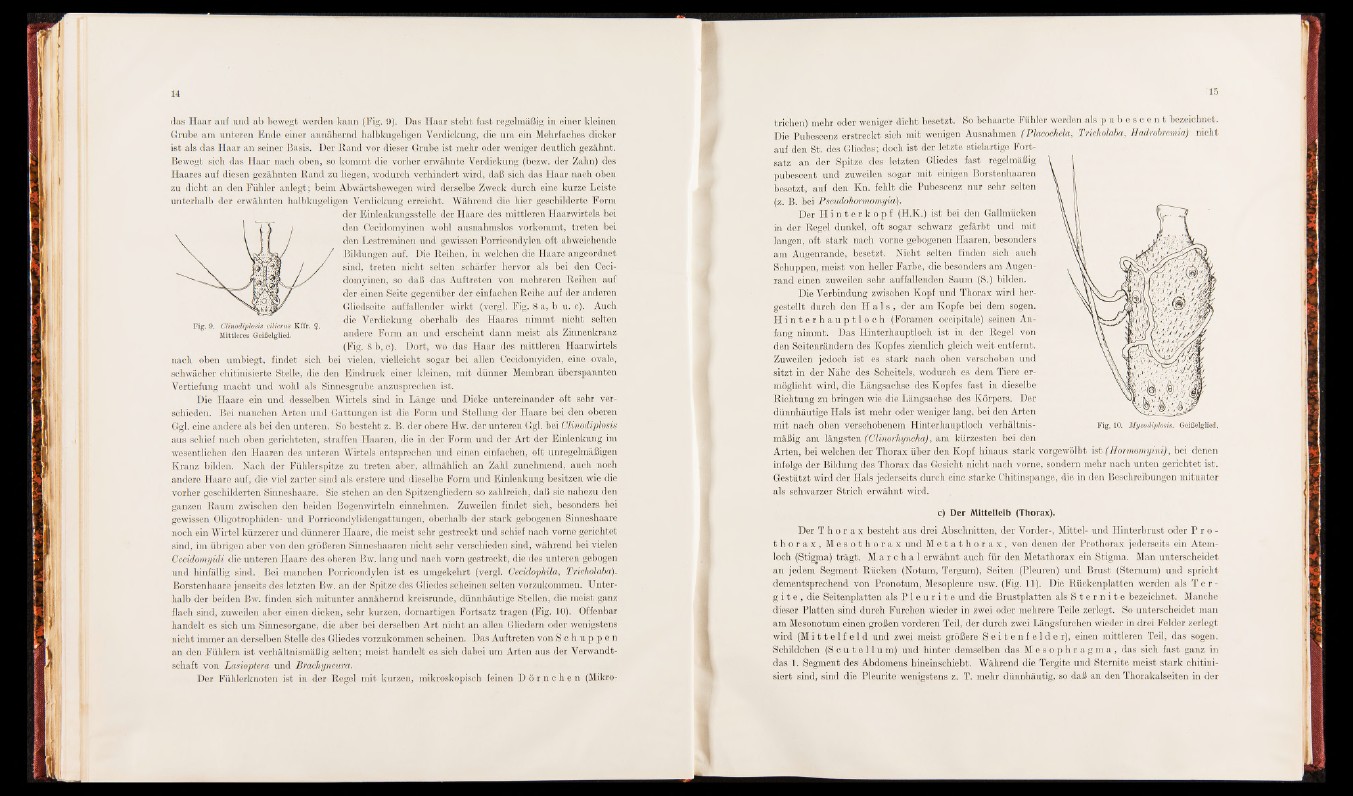

das Haar auf und ab bewegt werden kann (Fig. 9). Das Haar steht fast regelmäßig in einer kleinen

Grube am unteren Ende einer annähernd halbkugeligen Verdickung, die um ein Mehrfaches dicker

ist als das Haar an seiner Basis. Der Rand vor dieser Grube ist mehr oder weniger deutlich gezähnt.

Bewegt sich das Haar nach oben, so kommt die vorher erwähnte Verdickung (bezw. der Zahn) des

Haares auf diesen gezähnten Rand zu liegen, wodurch verhindert wird, daß sich das Haar nach oben

zu dicht an den Fühler anlegt; beim Abwärtsbewegen wird derselbe Zweck durch eine kurze Leiste

unterhalb der erwähnten halbkugeligen Verdickung erreicht. Während die hier geschilderte Form

der Einlenkungsstelle der Haare des mittleren Haarwirtels bei

den Cecidomyinen wohl ausnahmslos vorkommt, treten bei

den Lestreminen und gewissen Porricondylen oft abweichende

Bildungen auf. Die Reihen, in welchen die Haare angeordnet

sind, treten nicht selten schärfer hervor als bei den Cecidomyinen,

so daß das Auftreten von mehreren Reihen auf

der einen Seite gegenüber der einfachen Reihe auf der anderen

Gliedseite auffallender wirkt (vergl. Fig. 8 a, b u. c). Auch

7. . . 2 die Verdickung oberhalb des Haares nimmt nicht selten Fig. 9. Chnoaiplosts cihcrus Kitr. Sj2. . _ 1

Mittleres Geißelglied. andere Form an und erscheint dann meist als Zinnenkranz

(Fig. 8 b, c). Dort, wo das Haar des mittleren Haarwirtels

nach oben umbiegt, findet sich bei vielen, vielleicht sogar bei allen Cecidomyiden, eine ovale,

schwächer chitinisierte Stelle, die den Eindruck einer kleinen, mit dünner Membran überspannten

Vertiefung macht und wohl als Sinnesgrube anzusprechen ist.

Die Haare ein und desselben Wirtels sind in Länge und Dicke untereinander oft sehr verschieden.

Bei manchen Arten und Gattungen ist die Form und Stellung der Haare bei den oberen

Ggl. eine andere als bei den unteren. So besteht z. B. der obere Hw. der unteren Ggl. bei Clinodiplosis

aus schief nach oben gerichteten, straffen Haaren, die in der Form und der Art der Einlenkung im

wesentlichen den Haaren des unteren Wirtels entsprechen und einen einfachen, oft unregelmäßigen

Kranz bilden. Nach der Fühlerspitze zu treten aber, allmählich an Zahl zunehmend, auch noch

andere Haare auf, die viel zarter sind als erstere und dieselbe Form und Einlenkung besitzen wie die

vorher geschilderten Sinneshaare. Sie stehen an den Spitzengliedern so zahlreich, daß sie nahezu den

ganzen Raum zwischen den beiden Bogenwirteln einnehmen. Zuweilen findet sich, besonders bei

gewissen Oligotrophiden- und Porricondylidengattungen, oberhalb der stark gebogenen Sinneshaare

noch ein Wirtel kürzerer und dünnerer Haare, die meist sehr gestreckt und schief nach vorne gerichtet

sind, im übrigen aber von den größeren Sinneshaaren nicht sehr verschieden sind, während bei vielen

Ceddomyidi die unteren Haare des oberen Bw. lang und nach vorn gestreckt, die des unteren gebogen

und hinfällig sind. Bei manchen Porricondylen ist es umgekehrt (vergl. Cecidophila, Tricholaba).

Borstenhaare jenseits des letzten Bw. an der Spitze des Gliedes scheinen selten vorzukommen. Unterhalb

der beiden Bw. finden sich mitunter annähernd kreisrunde, dünnhäutige Stellen, die meist ganz

flach sind, zuweilen aber einen dicken, sehr kurzen, dornartigen Fortsatz tragen (Fig. 10). Offenbar

handelt es sich um Sinnesorgane, die aber bei derselben Art nicht an allen Gliedern oder wenigstens

nicht immer an derselben Stelle des Gliedes vorzukommen scheinen. Das Auftreten von S c h u p p e n

an den Fühlern ist verhältnismäßig selten; meist handelt es sich dabei um Arten aus der Verwandtschaft

von Lasioptera und Brachyneura.

Der Fühlerknoten ist in der Regel mit kurzen, mikroskopisch feinen D ö r n c h e n (Mikrotrichen)

mehr oder weniger dicht besetzt. So behaarte Fühler werden a l s p u b e s c e n t bezeichnet.

Die Pubescenz erstreckt sich mit wenigen Ausnahmen (Placochela, Tricholaba, Hadrobr&mia) nicht

auf den St. des Gliedes; doch ist der letzte stielartige Fortsatz

an der Spitze des letzten Gliedes fast regelmäßig

pubescent und zuweilen sogar mit einigen Borstenhaaren

besetzt, auf den Kn. fehlt die Pubescenz nur sehr selten

(z. B. bei Pseudohormomyia).

Der H i n t e r k ö p f (H.K.) ist bei den Gallmücken

in der Regel dunkel, oft sogar schwarz gefärbt und mit

langen, oft stark nach vorne gebogenen Haaren, besonders

am Augenrande, besetzt. Nicht selten finden sich auch

Schuppen, meist von heller Farbe, die besonders am Augenrand

einen zuweilen sehr auffallenden Saum (S.) bilden.

Die Verbindung zwischen Kopf und Thorax wird hergestellt

durch den H a l s , der am Kopfe bei dem sogen.

H i n t e r h a u p t l o c h (Foramen occipitale) seinen Anfang

nimmt. Das Hinterhauptloch ist in der Regel von

den Seitenrändern des Kopfes ziemlich gleich weit entfernt.

Zuweilen jedoch ist es stark nach oben verschoben und

sitzt in der Nähe des Scheitels, wodurch es dem Tiere ermöglicht

wird, die Längsachse des Kopfes fast in dieselbe

Richtung zu bringen wie die Längsachse des Körpers. Der

dünnhäutige Hals ist mehr oder weniger lang, bei den Arten

mit nach oben verschobenem Hinterhauptloch Verhältnis- Fig. 10. Mycodiplosis. Geißeiglied,

mäßig am längsten (Clinorhyncha), am kürzesten bei den

Arten, bei welchen der Thorax über den Kopf hinaus stark vorgewölbt ist (Hormomyini), bei denen

infolge der Bildung des Thorax das Gesicht nicht nach vorne, sondern mehr nach unten gerichtet ist.

Gestützt wird der Hals jederseits durch eine starke Chitinspange, die in den Beschreibungen mitunter

als schwarzer Strich erwähnt wird.

c) Der Mittelleib (Thorax).

Der T h o r a x besteht aus drei Abschnitten, der Vorder-, Mittel- und Hinterbrust oder P r o t

h o r a x , M e s o t h o r a x und M e t a t h o r a x , von denen der Prothorax jederseits ein Atem-

ioch (Stigma) trägt. M a r c h a 1 erwähnt auch für den Metathorax ein Stigma. Man unterscheidet

an jedem Segment Rücken (Notum, Tergum), Seiten (Pleuren) und Brust (Sternum) und spricht

dementsprechend von Pronotum, Mesopleure usw. (Fig. 11). Die Rückenplatten werden als T e r -

g i t e , die Seitenplatten als P l e u r i t e und die Brustplatten als S t e r n i t e bezeichnet. Manche

dieser Platten sind durch Furchen wieder in zwei oder mehrere Teile zerlegt. So unterscheidet man

am Mesono tum einen großen vorderen Teil, der durch zwei Längsfurchen wieder in drei Felder zerlegt

wird (M i t t e l f e l d und zwei meist größere S e i t e n f e l d e r ) , einen mittleren Teil, das sogen.

Schildchen ( S c u t e l l um) und hinter demselben das M e s o p h r a g m a , das sich fast ganz in

das 1. Segment des Abdomens hineinschiebt. Während die Tergite und Sternite meist stark chitini-

siert sind, sind die Pleurite wenigstens z. T. mehr dünnhäutig, so daß an den Thorakalseiten in der