In seiner ausgezeichneten Arbeit über „Das Segment mediaire Latreilles* (Sitzb. Akad. Wiss.

Wien. I. Abt. 1882, p. 218) h a t bekanntlich F r . B r a u e r den Nachweis erbracht, daß „das Metano

tum bei keiner Fliege verloren gegangen ist“ und daß ein Mittelsegment „bei Dipteren nicht vorkommt“

. Uber die Auffassung des 1.—-7. Abdominalsegmentes kann also auch bei den Gallmücken

kein Zweifel bestehen. Das-1. Tergit des Abdomens ist übrigens vorn quer tief ausgehöhlt, und in

diese Grube schiebt sich namentlich beim Emporheben des Abdomens Metraphragma und Metanotum

des Thorax. Schwierigkeiten ergeben sich hinsichtlich der Frage, wie die hinter dem 7. Abdominalsegment

gelegenen Teile aufzufassen sind. Bei der Zartheit des Hauptskelettes der Gallmücken sind

bei manchen Formen Tergite und Sternite nur wenig abgegrenzt, so z. B. bei Helicomyia pierrei und

Rhahdophaga dubia; bei anderen dagegen, z. B. Lasioptera carophila, heben sie sich schon durch ihre

dunkle Pigmentierung scharf genug ab. In beiden Fällen aber werden durch Borsten und Schuppen

und die zahlreichen Poren, welchen diese aufsitzen, die Gebiete der Tergite und Sternite deutlich

genug charakterisiert und scharf unterschieden, sowohl von den seitlichen Häuten, welche Tergit und

Sternit trennen, als auch von den Intersegmentalhäuten, denn allen diesen Häuten fehlen die Poren,

Borsten und Schuppen.

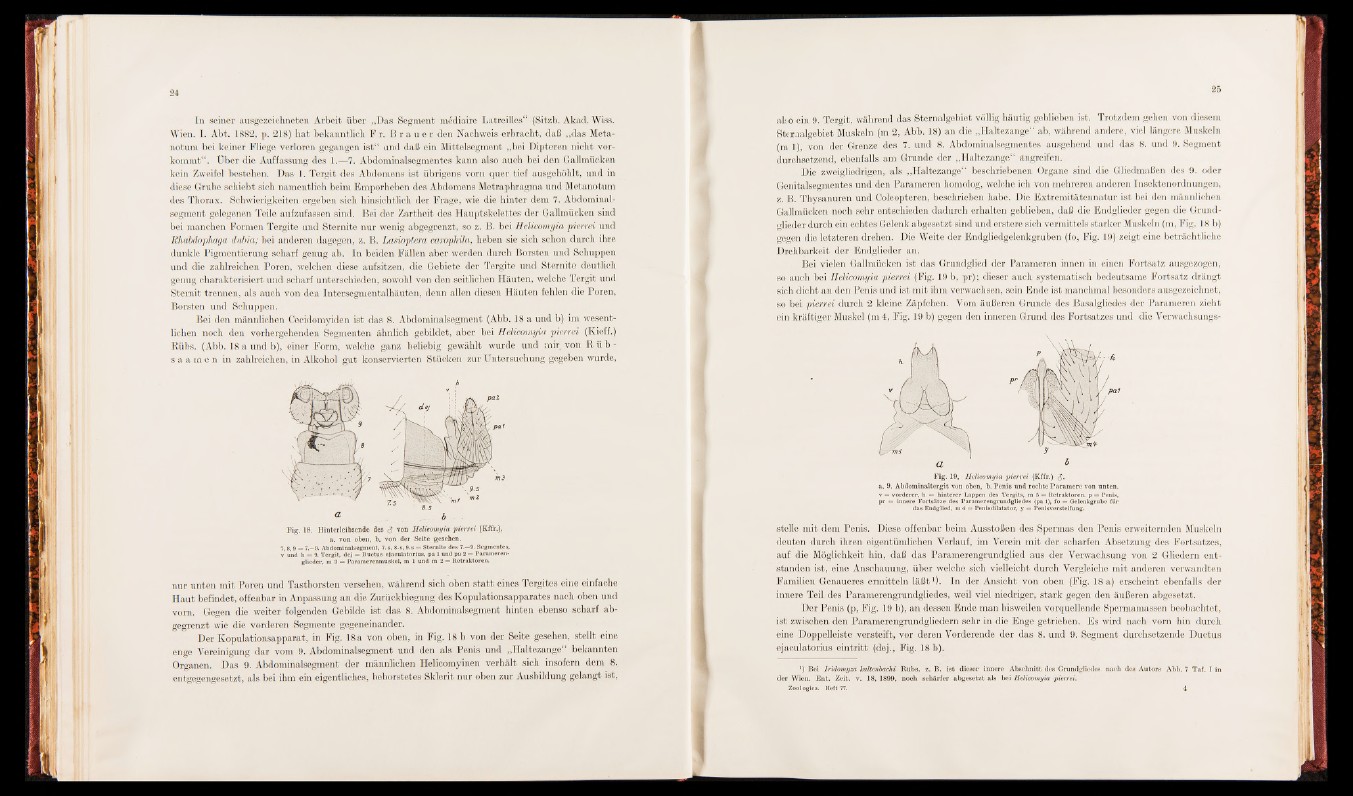

Bei den männlichen Cecidomyiden ist das 8. Abdominalsegment (Abb. 18 a und b) im wesentlichen

noch den vorhergehenden Segmenten ähnlich gebildet, aber bei Helicomyia pierrei (Kieff.)

Rübs. (Abb. 18 a und b), einer Form, welche ganz beliebig gewählt wurde und mir. von R ü b -

s a a m e n in zahlreichen, in Alkohol gut konservierten Stücken zur Untersuchung gegeben wurde,

Fig. 18. Hinterleibsende des von Helieomyia pierrei (Kffr.),

a. von oben, b. von der Seite gesehen.

7, 8,9 = 7 .-9 . Abdominalsegment, 7.s, 8.s, 9.s = Sternite des 7 .-9 . Segmentes,

v und h = 9. Tergit, dej — Ductus ejaculatorius, pa 1 und pa 2 = Parameren-

glieder, m 3 = Paramerenmuskel, m 1 und m 2 = Retraktoren.

nur unten mit Poren und Tastborsten versehen, während sich oben sta tt eines Tergites eine einfache

Haut befindet, offenbar in Anpassung an die Zurückbiegung des Kopulationsapparates nach oben und

vorn. Gegen die weiter folgenden Gebilde ist das 8 . Abdominalsegment hinten ebenso scharf abgegrenzt

wie die vorderen Segmente gegeneinander.

Der Kopulationsapparat, in Fig. 18 a von oben, in Fig. 18 b von der Seite gesehen, stellt eine

enge Vereinigung dar vom 9. Abdominalsegment und den als Penis und „Haltezange“ bekannten

Organen. Das 9. Abdominalsegment der männlichen Helicomyinen verhält sich insofern dem 8 .

entgegengesetzt, als bei ihm ein eigentliches, beborstetes Sklerit nur oben zur Ausbildung gelangt ist,

ako ein 9. Tergit während das Sternalgebiet völlig häutig geblieben ist. Trotzdem gehen von diesem

Ster aalgebiet Muskeln (m 2, Abb. 18) an die „Haltezange“ ab, während andere, viel längere Muskeln

(m 1), von der Grenze des 7. und 8 . Abdominalsegmentes ausgehend und das 8. und 9. Segment

durchsetzend, ebenfalls am Grunde der „Haltezange“ ¿Ingreifen.

Die zweigliedrigen, als „Haltezange“ beschriebenen Organe sind die Gliedmaßen des 9. oder

Genitalsegmentes und den Parameren homolog, welche ich von mehreren anderen Insektenordnungen,

z. B. Thysanuren und Coleopteren, beschrieben habe. Die Extremitätennatur ist bei den männlichen

Gallmücken noch sehr entschieden dadurch erhalten geblieben, daß die Endglieder gegen die Grundglieder

durch ein echtes Gelenk abgesetzt sind und erstere sich vermittels starker Muskeln (m, Fig. 18 b)

gegen die letzteren drehen. Die Weite der Endgliedgelenkgruben (fo, Fig. 19) zeigt eine beträchtliche

Drehbarkeit der Endglieder an.

Bei vielen Gallmücken ist das Grundglied der Parameren innen in einen Fortsatz ausgezogen,

so auch bei Helicomyia pierrei (Fig. 19 b, pr); dieser auch systematisch bedeutsame Fortsatz drängt

sich dicht an den Penis und ist m it ihm verwachsen, sein Ende ist manchmal besonders ausgezeichnet,

so bei pierrei durch 2 kleine Zäpfchen. Vom äußeren Grunde des Basalgliedes der Parameren zieht

ein kräftiger Muskel (m 4, Fig. 19 b) gegen den inneren Grund des Fortsatzes und die Verwachsungs-

Fig. 19. Helicomyia pierrei (Kffr.)

a. 9. Abdominaltergit von oben, b. Penis und rechte Paramere von unten,

v = vorderer, h = hinterer Lappen des Tergits, m 5 = Retraktoren. p = Penis,

pr «= innere Fortsätze des Paramerengrundgliedes (pa 1), fo = Gelenkgrube für

das Endglied, m 4 = Penisdilatator, y = Penisversteifung.

stelle mit dem Penis. Diese offenbar beim Ausstößen des Spermas den Penis erweiternden Muskeln

deuten durch ihren eigentümlichen Verlauf, im Verein mit der scharfen Absetzung des Fortsatzes,

auf die Möglichkeit hin, daß das Paramerengrundglied aus der Verwachsung von 2 Gliedern entstanden

ist, eine Anschauung, über welche sich vielleicht durch Vergleiche mit anderen verwandten

Familien Genaueres ermitteln lä ß t1). In der Ansicht von oben (Fig. 18 a) erscheint ebenfalls der

innere Teil des Paramerengrundgliedes, weil viel niedriger, stark gegen den äußeren abgesetzt.

Der Penis (p, Fig. 19b), an dessen Ende man bisweilen vorquellende Spermamassen beobachtet,

ist zwischen, den Paramerengrundgliedern sehr in die Enge getrieben. Es wird nach vorn hin durch

eine Doppelleiste versteift, vor deren Vorderende der das 8 . und 9. Segment durchsetzende Ductus

ejaculatorius eintritt (dej., Fig. 18b).

') Bei Iridomyza kalteribachi Rübs. z. B. ist dieser innere Abschnitt des Grundgliedes nach des Autors Abb. 7 Taf. I in

der Wien. Ent. Zeit. v. 18, 1899, noch schärfer abgesetzt als bei Helicomyia pierrei.

Zoologica. Heft 77. 4