VII. Die Speicheldrüsen.

Die im Kopf gelegenen Teile des Speichelapparats wurden im ersten Teil der Arbeit bereits besprochen,

es handelt sich jetzt nur noch um die im Thorax gelegenen Teile desselben, die Speicheldrüsen

und ihre Ausführgänge. Die älteren, zum Teil sehr sonderbaren Anschauungen über die

Speicheldrüsen der Pflanzenläuse hat M a r e k schon ausführlich besprochen; er h a t dann erstmals

eine genaue Beschreibung der Speicheldrüsen der Cocciden geliefert und hat auch die Drüsen der

Aphiden in den Kreis seiner Betrachtungen gezogen {Aphis, Schizoneura, Ghermes). Ergänzt und

teilweise, allerdings zu Unrecht, angefochten wurden seine Beobachtungen durch W i t l a c z i l .

Beiden Autoren gemeinsam ist, daß sie den feineren Bau des Speichelapparats nicht genügend berücksichtigen

und, dem Gedankenkreis ihrer Zeit entsprechend, die im mikroskopischen Bild sich

ausprägenden Funktionsstufen nicht richtig als solche zu würdigen wußten. So erklären sich einzelne

Irrtümer in der Beurteilung der Histologie der Speicheldrüsen, die sich bis in die neueste Zeit forterbten

und auch bei Z w e i g e l t wiederkehren.

Abb. 25 c zeigt die Speicheldrüsen in toto, so, wie man sie beim Präparieren erhält, Abb. 23

und 24 geben sie, nach rekonstruierten Schnittserien in der natürlichen Lage wieder.

Die Speicheldrüsen liegen als paarige Gebilde links und rechts vom Ösophagus im Prothorax,

sie bestehen, wie M a r e k richtig festgestellt und W i t l a c z i l irrtümlicherweise bestritten hat,

aus jederseits zwei Lappen, die hintereinander liegen und durch einen Gang VG miteinander verbunden

sind. "Der kleine Yorderlappen (Spx) ist birnförmig und einheitlich aus drei bis vier Zellen

aufgebaut, der große Hinterlappen ist von oben gesehen eiförmig und nicht einheitlich. Betrachtet

man ihn von der Seite, so erkennt man (Abb. 25 c links), daß er flach und in zwei vorn zusammenhängende

Lappen geteilt ist, zwischen die von hinten her ein Tracheenast (Tr) eindringt. Der Hinterlappen

erhält so, von der Seite gesehen, etwa Herzform. Yorn umfaßt den Hinterlappen zum Teil,

besonders auf seiner medialwärts gekehrten Seite, eine kappenartige Schicht von Zellen, die als

D e c k z e l l e n bezeichnet werden sollen und die in ihrer Gesamtheit eine glatte Oberfläche haben

im Gegensatz zu den traubig vorspringenden H a u p t z e l l e n . Die Deckzellen gehen in den Gang

über, der den Vorderlappen mit dem Hinterlappen verbindet; an derselben Stelle, wo dieser Gang

aus dem Hinterlappen heraustritt, geht von der Mitte der Deckzellen der beiden Lappen gemeinsame

Ausführgang der Drüse ventral und medialwärts. Dieser Gang (AGj) geht am Bauchmark an

der Einschnürungsstelle zwischen Subösophagalganglion und thorakaler Ganglienmasse (Abb. 23,

24) vorbei und trifft sich ventral vom Bauchmark median mit dem von der ändern Seite kommenden

Ausführgang der ändern Hälfte der Drüse. Der von hier ab weiter gehende gemeinsame Ausführgang

AG biegt von der Vereinigungsstelle ab sofort scharf nach vorn um, geht bis zur Basis des Hypopharynx

wagerecht weiter, biegt dann ventralwärts um, dringt in den Hypopharynx ein und mündet, durch

die Pumpengänge mit der Speichelpumpe in Verbindung tretend, auf der Spitze des Hypopharynx

in den Speichelkanal der maxillaren Stechborsten.

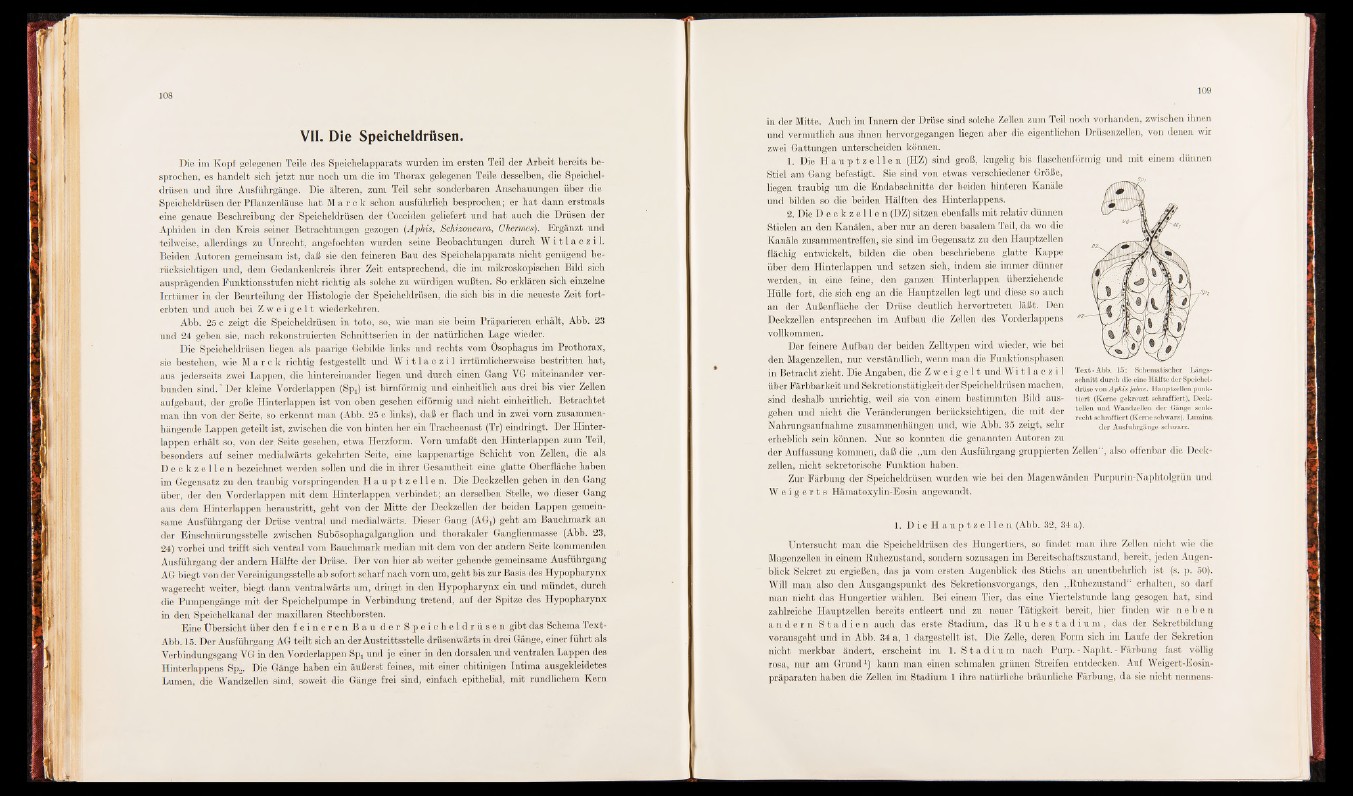

Eine Übersicht über den f e i n e r e n B a u d e r S p e i c h e l d r ü s e n gibt das Schema Texb-

Abb. 15. Der Ausführgang AG teilt sich an der Austrittsstelle drüsenwärts in drei Gänge, einer führt als

Verbindungsgang VG in den Vorderlappen Spx und je einer in den dorsalen und ventralen Lappen des

Hinterlappens Sp2. Die Gänge haben ein äußerst feines, mit einer chitinigen Intima ausgekleidetes

Lumen, die Wandzellen sind, soweit die Gänge frei sind, einfach epithelial, mit rundlichem Kern

in der Mitte. Auch im Innern der Drüse sind solche Zellen zum Teil noch vorhanden, zwischen ihnen

und vermutlich aus ihnen hervorgegangen liegen aber die eigentlichen Drüsenzellen, von denen wir

zwei Gattungen unterscheiden können.

1. Die H a u p t z e l l e n (HZ) sind groß, kugelig bis flaschenförmig und mit einem dünnen

Stiel am Gang befestigt. Sie sind von etwas verschiedener Größe,

liegen traubig um die Endabschnitte der beiden hinteren Kanäle

und bilden so die beiden Hälften des Hinterlappens.

2. Die D e c k z e l l e n (DZ) sitzen ebenfalls mit relativ dünnen

Stielen an den Kanälen, aber nur an deren basalem Teil, da wo die

Kanäle Zusammentreffen, sie sind im Gegensatz zu den Hauptzellen

flächig entwickelt, bilden die oben beschriebene glatte Kappe

über dem Hinterlappen und setzen sich, indem sie immer dünner

werden, in eine feine, den ganzen Hinterlappen überziehende

Hülle fort, die sich eng an die Hauptzellen legt und diese so auch

an der Außenfläche der Drüse deutlich hervortreten läßt. Den

Deckzellen entsprechen im Aufbau die Zellen des Vorderlappens

vollkommen.

Der feinere Aufbau der beiden Zelltypen wird wieder, wie bei

den Magenzellen, nur verständlich, wenn man die Funktionsphasen

in Betracht zieht. Die Angaben, die Z w e i g e l t und W i t l a c z i l

über Färbbarkeit und Sekretionstätigkeit der Speicheldrüsen machen,

sind deshalb unrichtig, weil sie von einem bestimmten Bild ausgehen

und nicht die Veränderungen berücksichtigen, die mit der

Nahrungsaufnahme Zusammenhängen und, wie Abb. 35 zeigt, sehr

erheblich sein können. Nur so konnten die genannten Autoren zu

der Auffassung kommen, daß die „um den Ausführgang gruppierten Zellen“ , also offenbar die Deckzellen,

nicht sekretorische Funktion haben.

Zur Färbung der Speicheldrüsen wurden wie bei den Magenwänden Purpurin-Naphtolgrün und

W e i g e r t s Hämatoxylin-Eosin angewandt.

Text-Abb. 15: Schematischer Längsschnitt

durch die eine Hälfte der Speicheldrüse

von Aphis fdbae. Hauptzellen punktiert

(Kerne gekreuzt schraffiert), Decktellen

und Wandzellen der Gänge senkrecht

schraffiert (Kerne schwarz). Lumina

der Ausfuhrgänge schwarz.

1. D i e H a u p t z e l l e n (Abb. 32, 34 a).

Untersucht man die Speicheldrüsen des Hungertiers, so findet man ihre Zellen nicht wie die

Magenzellen in einem Ruhezustand, sondern sozusagen im Bereitschaftszustand, bereit, jeden Augenblick

Sekret zu ergießen, das ja vom ersten Augenblick des Stichs an unentbehrlich ist (s. p. 50).

Will man also den Ausgangspunkt des Sekretionsvorgangs, den „Ruhezustand“ erhalten, so darf

man nicht das Hungertier wählen. Bei einem Tier, das eine Viertelstunde lang gesogen hat, sind

zahlreiche Hauptzellen bereits entleert und zu neuer Tätigkeit bereit, hier finden wir n e b e n

ä n d e r n S t a d i e n auch das erste Stadium, das R u h e S t a d i u m , das der Sekretbildung

vorausgeht und in Abb. 34 a, 1 dargestellt ist. Die Zelle, deren Form sich im Laufe der Sekretion

nicht merkbar ändert, erscheint im 1. S t a d i u m nach Purp. - Napht. - Färbung fast völlig

rosa, nur am Grund1) kann man einen schmalen grünen Streifen entdecken. Auf Weigert-Eosin-

präparaten haben die Zellen im Stadium 1 ihre natürliche bräunliche Färbung, da sie nicht nennens