Spitze des Hypopharynx, deren Seitenkanten in die Rinnen hineinpassen, völlig ausgefüllt. Diese

Spitze ist an ihrem Gipfel so fein, daß sie sich bis zur Vereinigungsstelle der Rinnen zwischen diese

hineinschieben und noch in den gebildeten Speichelkanal Vordringen kann und so den letzteren nicht

nur von der Mundhöhle, sondern auch von dem Raum zwischen den Laminae maxillares völlig abriegelt.

Da durch die kanülenartig fein durchbohrte Spitze des Hypopharynx (s. p. 21) der Speichelstrom

sich ergießt, so leitet diesen die Spitze in den Speichelkanal über, ohne daß irgendwo eine undichte

Stelle sich findet, ohne daß also der Speichel vorzeitig irgendwo ausdringen kann. Dafür sorgen,

neben dem eben beschriebenen engen Anschluß der Maxillarborsten an den Hypopharynx die Vorrichtungen,

die weiter rostralwärts die Maxillarborsten Zusammenhalten und weiter unten beschrieben

werden sollen.

Da sämtliche Haltvorrichtungen das Vorschieben und Zurückziehen der Borsten nicht behindern,

im Gegenteil dafür gesorgt ist, daß durch genaues gegenseitiges Anpassen der Berührungsflächen

das Gleiten derselben erleichtert wird, s i n d a l s o g l e i c h z e i t i g d i e s e B e w e g u n g e n

u n d d e r d i c h t e V e r s c h l u ß d e s g a n z e n S p e i c h e l g a n g e s g e s i c h e r t .

3. D i e S t e c h b o r s t e n u n d d e r C l y p e u s .

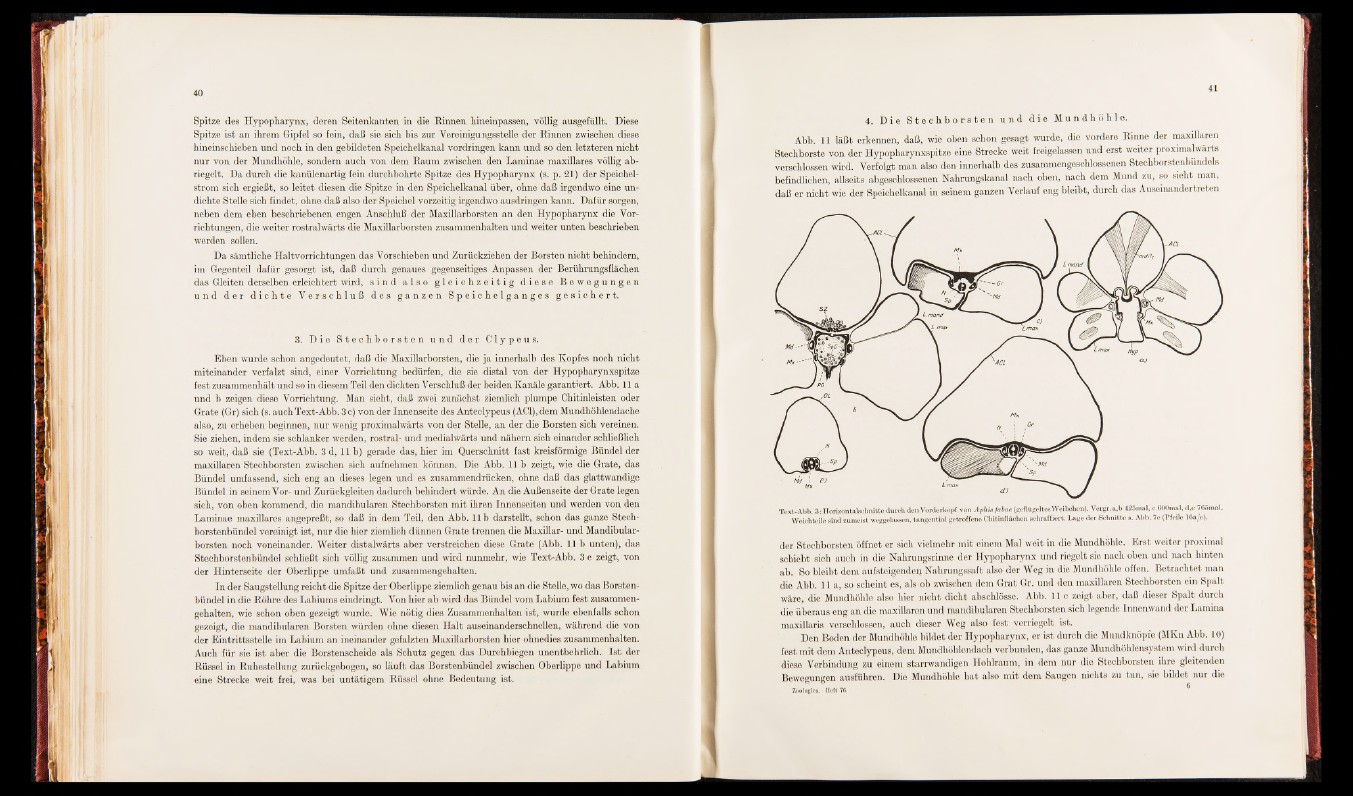

Eben wurde schon angedeutet, daß die Maxillarborsten, die ja innerhalb des Kopfes noch nicht

miteinander verfalzt sind, einer Vorrichtung bedürfen, die sie distal von der Hypopharynxspitze

fest zusammenhält und so in diesem Teil den dichten Verschluß der beiden Kanäle garantiert. Abb. 11a

und b zeigen diese Vorrichtung. Man sieht, daß zwei zunächst ziemlich plumpe Chitinleisten oder

Grate (Gr) sich (s. auchText-Abb. 3 c) von der Innenseite des Anteclypeus (ACl),dem Mundhöhlendache

also, zu erheben beginnen, nur wenig proximalwärts von der Stelle, an der die Borsten sich vereinen.

Sie ziehen, indem sie schlanker werden, rostral- und medialwärts und nähern sich einander schließlich

so weit, daß sie (Text-Abb. 3 d, 11b) gerade das, hier im Querschnitt fast kreisförmige Bündel der

maxillaren Stechborsten zwischen sich auf nehmen können. Die Abb. 11b zeigt, wie die Grate, das

Bündel umfassend, sich eng an dieses legen und es zusammendrücken, ohne daß das glattwandige

Bündel in seinem Vor- und Zurückgleiten dadurch behindert würde. An die Außenseite der Grate legen

sich, von oben kommend, die mandibularen Stechborsten mit ihren Innenseiten und werden von den

Laminae maxillares angepreßt, so daß in dem Teil, den Abb. 11b darstellt, schon das ganze Stechborstenbündel

vereinigt ist, nur die hier ziemlich dünnen Grate trennen die Maxillar- und Mandibularborsten

noch voneinander. Weiter distalwärts aber verstreichen diese Grate (Abb. 11b unten), das

Stechborstenbündel schließt sich völlig zusammen und wird nunmehr, wie Text-Abb. 3 e zeigt, von

der Hinterseite der Oberlippe umfaßt und zusammengehalten.

In der Saugstellung reicht die Spitze der Oberlippe ziemlich genau bis an die Stelle, wo das Borstenbündel

in die Röhre des Labiums eindringt. Von hier ab wird das Bündel vom Labium fest zusammengehalten,

wie schon oben gezeigt wurde. Wie nötig dies Zusammenhalten ist, wurde ebenfalls schon

gezeigt, die mandibularen Borsten würden ohne diesen Halt auseinanderschnellen, während die von

der Eintrittsstelle im Labium an ineinander gefalzten Maxillarborsten hier ohnedies Zusammenhalten.

Auch für sie ist aber die Borstenscheide als Schutz gegen das Durchbiegen unentbehrlich. Ist der

Rüssel in Ruhestellung zurückgebogen, so läuft das Borstenbündel zwischen Oberlippe und Labium

eine Strecke weit frei, was bei untätigem Rüssel ohne Bedeutung ist.

4. D i e S t e c h b o r s t e n u n d d i e Mu n d h ö h l e .

Abb. 11 läßt erkennen, daß, wie oben schon gesagt wurde, die vordere Einne der maxillaren

Stechborste von der Hypopharynxspitze eine Strecke weit freigelassen und erst weiter proximalwärts

verschlossen wird. Verfolgt man also den innerhalb des zusammengeschlossenen Stechborstenbündels

befindlichen, allseits abgeschlossenen Nahrungskanal nach oben, nach dem Mund zu, so sieht man,

daß er nicht wie der Speichelkanal in seinem ganzen Verlauf eng bleibt, durch das Auseinandertreten

Text-Abb. 3:Horizontalschnitte durch den Vorderkopf von Aphis falae (geflügeltes Weibchen). Vergr. a,b 425mal, c 600mal, d,e 765mal.

Weichteile sind zumeist weggelassen, tangential getroffene Chitinflächen schraffiert. Lage der Schnitte s. Abb. 7c (Pfeile 16a/e).

der Stechborsten Öffnet er sich vielmehr mit einem Mal weit in die Mundhöhle. Erst weiter proximal

schiebt sich auch in die Nahrungsrinne der Hypopharynx und riegelt sie nach oben und nach hinten

ab. So bleibt dem ansteigender* Nahrungssaft also der Weg in die Mundhöhle offen. Betrachtet man

die Abb. 11 a, so scheint es, als ob zwischen dem Grat Gr. und den maxillaren Stechborsten ein Spalt

wäre, die Mundhöhle also hier nicht dicht abschlösse. Abb. 11 c zeigt aber, daß dieser Spalt durch

die überaus eng an die maxillaren und mandibularen Stechborsten sich legende Innenwand der Lamina

maxillaris verschlossen, auch dieser Weg also fest verriegelt ist.

Den Boden der Mundhöhle bildet der Hypopharynx, er ist durch die Mundknöpie (MKn Abb. 10)

fest m it dem Anteclypeus, dem Mundhöhlendach verbunden, das ganze Mundhöhlensystem wird durch

diese Verbindung zu einem starrwandigen Hohlraum, in dem nur die Stechborsten ihre gleitenden

Bewegungen ausführen. Die Mundhöhle hat also mit dem Saugen nichts zu tun, sie bildet nur die

Zoologien. Heft 76. ^