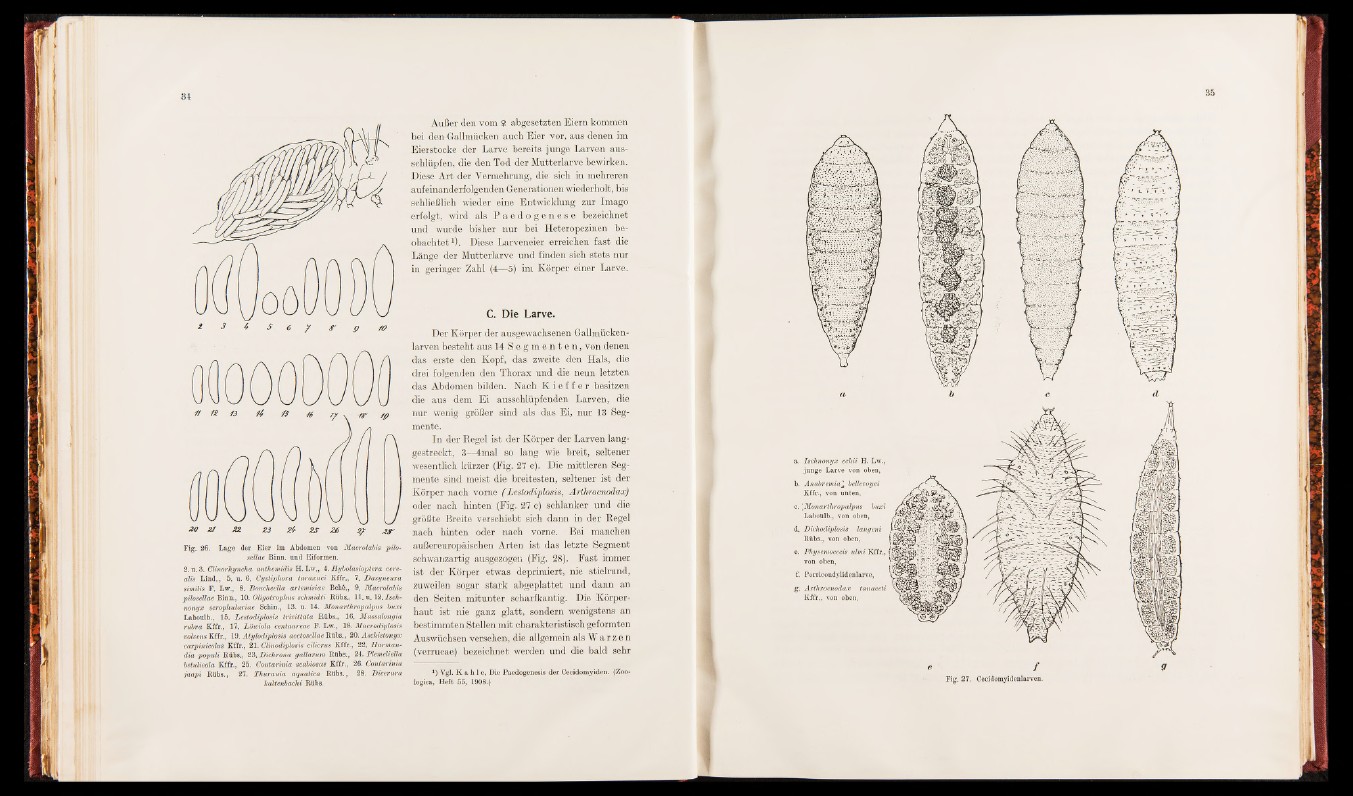

Fig. 26. Lag der Eier im Abdomen von Macrolabis pilo-

seltne Binn. und Eiformen.

2. u. 3. Clinorhyncha anthemidis H. Lw., 4. Hybolasioptera cere-

alis Lind., 6. u. 6. Cystiphora taraxaci Kffr., 7. Dasyneura

si milis F. Lw., 8. Bou che eli a artemisiae Bché., 9. Macrolabis

piloseUae Binn., 10. Oligotrophus schmidti Rübs., 11. u. 12.Isch-

nonyx scrophulariae Sohin., 13. u. 14. Monarthropalpus buxi

Laboulb., 15. Lestodiplosis trivittata Rübs., 16. Massalongia

rubra Kffr., 17. Löioiola centaureae F. Lw., 18. Macrodiplosis

volvens Kffr., 19. Atylodiplosis acetosellae Rübs., 20. Aschistonyx

carpinicolus Kffr., 21. Clinodiplosis cilicrus Kffr., 22. Harman-

dia populi Rübs., 23. Diclvrona galla/rum Rübs., 24. Plemeliella

betulicola Kffr., 25. Contarinia scabiosae Kffr., 26. Contarinia

jaapi Rübs., 27. Thurauia aquatica Rübs., 28. Dicerura

kaltenbachi Rübs.

Außer den vom $ abgesetzten Eiern kommen

bei den Gallmücken aucb Eier vor, aus denen im

Eierstocke der Larve bereits junge Larven ausschlupfen,

die den Tod der Mutterlarve bewirken.

Diese Art der Vermehrung, die sich in mehreren

aufeinanderfolgenden Generationen wiederholt, bis

schließlich wieder eine Entwicklung zur Imago

erfolgt, wird als P a e d o g e n e s e bezeichnet

und wurde bisher nur bei Heteropezinen beobachtet1).

Diese Larveneier erreichen fast die

Länge der Mutterlarve und finden sich stets nur

in geringer Zahl (4—5) im Körper einer Larve.

C. Die Larve.

Der Körper der ausgewachsenen Gallmückenlarven

besteht aus 14 S e g m e n t e n, von denen

das erste den Kopf, das zweite den Hals, die

drei folgenden den Thorax und die neun letzten

das Abdomen bilden. Nach K i e f f e r besitzen

die aus dem Ei ausschlüpfenden Larven, die

nur wenig größer sind als das Ei, nur 13 Segmente.

In der Regel ist der Körper der Larven langgestreckt,

3—4mal so lang wie breit, seltener

wesentlich kürzer (Fig. 27 e). Die mittleren Segmente

sind meist die breitesten, seltener ist der

Körper nach vorne ( Lestodiplosis, Arihrocnodax)

oder nach hinten (Fig. 27 c) schlanker und die

größte Breite verschiebt sich dann in der Regel

nach hinten oder nach vorne. Bei manchen

außereuropäischen Arten ist das letzte Segment

schwanzartig ausgezogen (Fig. 28). Fast immer

ist der Körper etwas deprimiert, nie stielrund,

zuweilen sogar stark abgeplattet und dann an

den Seiten mitunter scharfkantig. Die Körperhaut

ist nie ganz glatt, sondern wenigstens an

bestimmten Stellen mit charakteristisch geformten

Auswüchsen versehen, die allgemein als W a r z e n

(verrucae) bezeichnet werden und die bald sehr

*) Vgl. Ka h l e , Die Paedogenesis der Cecidomyiden. (Zoologica,

Heft 55, 1908.)

a. Ischnonyx echii H. Lw.,

junge Larve von oben,

b. Andbremiaj bellevoyei

Kffr., von unten,

c. [Monarthropalpus buxi

Laboulb., von oben,

d. Dichodiplosis langeni

Rübs., von oben,

e. Physemocecis ulmi Kffr.,

von oben,

f. Porricondylidenlarve,

g. Arthrocnodax tanaceti

Kffr., von oben.

' í