Y)

.. I 'Mff'

Ici

i - ' i l

. . . lE

x p ' x ë [, 11

r M *1

li.

r? ■ ■ 'U

Pf- U ' ‘ 'ï! ■ 'p :

•kf J -'

■ . kl;

s.,

• ••'* '■ "i ÿ' ■ ,

/t«: ; ■“

■N ' l t x r,ÎtN

" ■ %} v'.-''i" : if}f--

• "-/ '. ^ ,rf .i'- .

.-,:;iit Ik

feuille unifoliolée et celles qui, dans d’autres plantes du même groupe

que le Haricot, possèdent un nombre parfois considérable de folioles.

Au-dessus des feuilles composées, il y a de nouveau des lames simples,

minces, souvent peu volumineuses ; ce sont des bractées qui n’ont pour

rôle que de protéger les jeunes fleurs. Il y a beaucoup d’autres plantes où

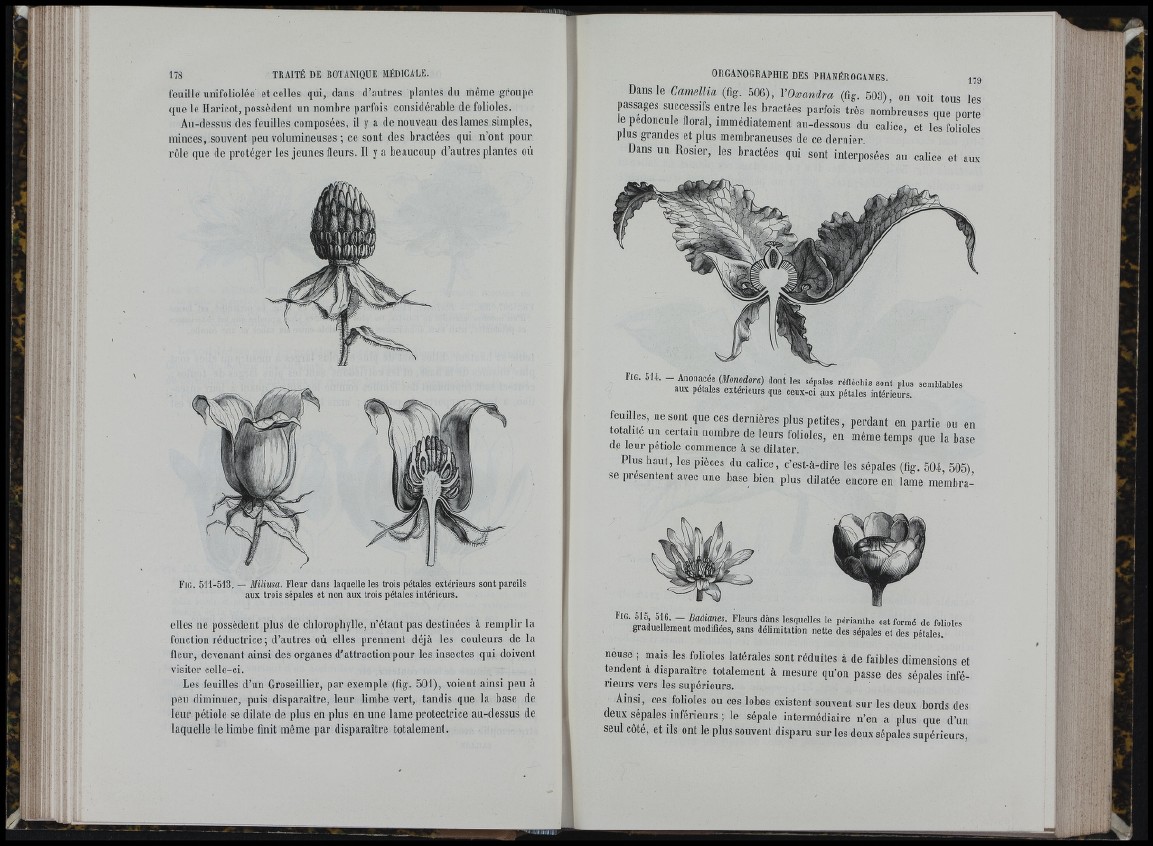

Fjg. 511-513. — Miliusa. F le u r dans laquelle les trois pétales extérieurs sont pareils

aux trois sépales et non aux trois pétales intérieurs.

elles ne possèdent plus de cbloropbylle, n’étant pas destinées à remplir la

fonction réductrice ; d’autres où elles prennent déjà les couleurs de la

fleur, devenant ainsi des organes d'attraction pour les insectes qui doivent

visiter celle-ci.

Les feuilles d’un Groseillier, par exemple (fig. 501), voient ainsi peu à

peu diminuer, puis disparaître, leur limbe vert, tandis que la base de

leur pétiole se dilate de plus en plus en une lame protectrice au-dessus de

laquelle le limbe finit même par disparaître totalement.

Dans le Camellia (fig. 506), VOxandra (fig. 503), on voit tous Z

passages successifs entre les bractées parfois très nombreuses que porte

le pedoucule floral, immédiatement au-dessous du calice, et les folioles

plus grandes et plus membraneuses de ce dernier.

Dans un Rosier, les bractées qui sont interposées au calice et aux

ne. 511. - rén»his sont pu,s semblables

aux petales exteneurs que ceux-ci aux pétales intérieurs.

feuilles, ne sont que ces dernières plus petites, perdant en partie ou en

totalité un certain nombre de leurs folioles, en même temps que la base

de leur petiole commence à se dilater.

Plus haut, les pièces du calice, c’est-à-dire les sépales (fig. 504 505)

se présentent avec une base bien plus dilatée encore en lame me’mbra-

Fleurs dans lesquelles le pêrianthe est formé de folioles

graduellement modifiées, sans délimitation nette des sépales et des pétales.

néuse ; mais les folioles latérales sont réduites à de faibles dimensions et

tendent à disparaître totalement à mesure qu’on passe des sépales inférieurs

vers les supérieurs.

Ainsi, ces folioles ou ces lobes existent souvent sur les deux bords des

deux sépales inférieurs ; le sépale intermédiaire n’en a plus que d’un

seul côté, et ils ont le plus souvent disparu sur les deux sépales supérieurs,