ii :

■f -T

^ÎO TUAITÉ DE BOTANIQUE MÉDICALE.

qui appartient à l ’épiderme (fig. 892, E). Seulement, il faut ici noter que

cet épiderme est bien cà tout âge réellement superficiel, tiindis que dans la

racine il était forcément d’abord recouvert par une portion plus ou moins

amincie et plus ou moins allongée de la piléorhize. .

Quand une différenciation un peu plus prononcée s’est produite dans le

Diirencbyme intérieur, on peut y distinguer une zone intérieure â l’épi-

Oerme (Cl), zone souvent épaisse, formée de pbytocystes irréguliers ou

presque réguliers, souvent entremêlés de méats, et constituant le parenchyme

cortical primaire.

En dedans de ce parenchyme

se trouve une ass ise, souvent

unique, continue, de pbytocystes â

coupe transversale un peu allongée

tangentiellement, â paroi

mince ou inégalement épaissie en

ses divers points, portant sur leurs

surfaces latérales d’union des plis

échelonnés plus ou moins miirqués,

qui les retiennent mieux fixés les

uns aux autres : c’est la couche ou

gaine protectrice des faisceaux

de la tige. Ses éléments sont fréquemment

remplis de fécule.

Immédiatement en dediins de

cette gaine, et, de même que dans

la racine, pour donner de la solidité

aux parois aussi bien que

pour livrer pcTssfige aux fluides

gazeux qui vont abonder dans la

jeune tige, il se forme un cercle

de faisceaux fibreux (F), peu nombreux

A—

Eig. 891. — Racines adventives se produisant

sur une tige au contact d’un sol humide

(expérience de Duhamel).

en général et régulièrement espacés autour du centre de la tige :

faisceaux qui doivent constituer les éléments du liber primaire, qu’on

nomme faisceaux libériens, et qu’on a longtemps rapportés â l’écorce de

la tige.

Et en même temps on un peu plus tard, il se produit plus intérieurement

un même nombre de faisceaux formés de vaisseaux primaires, analogues

â ceux des racines, avec cette différence que les plus intérieurs des

vaisseaux de ces faisceaux sont des trachées déroulables et des vaisseaux

annelés, les vaisseaux plus extérieurs et qui se forment après les précédents

étant rayés, ponctués, réticulés, etc.

Le caractère différentiel par excellence entre la tige et la racine, c’est

que chaque faisceau vasculaire est ains i placé en face et en dedans d’un

faisceau libérien, au lieu d’alterner avec lui.

La réunion d’nn faisceau vasculaire et du faisceau libérien qui est en

face de lui, a été considérée par beaucoup d’auteurs comme ne constituant

qu’un seul faisceau complexe et nommé faisceau libéro-vasculaire.

Ce dernier peut être compris de la façon suivante (fig. 892) : Dans le

parenchyme primitif de la tige, il se différencie des colonnes cylindriques,

équidistantes, dont les phytocystes s’allongent suivant la direction verti-

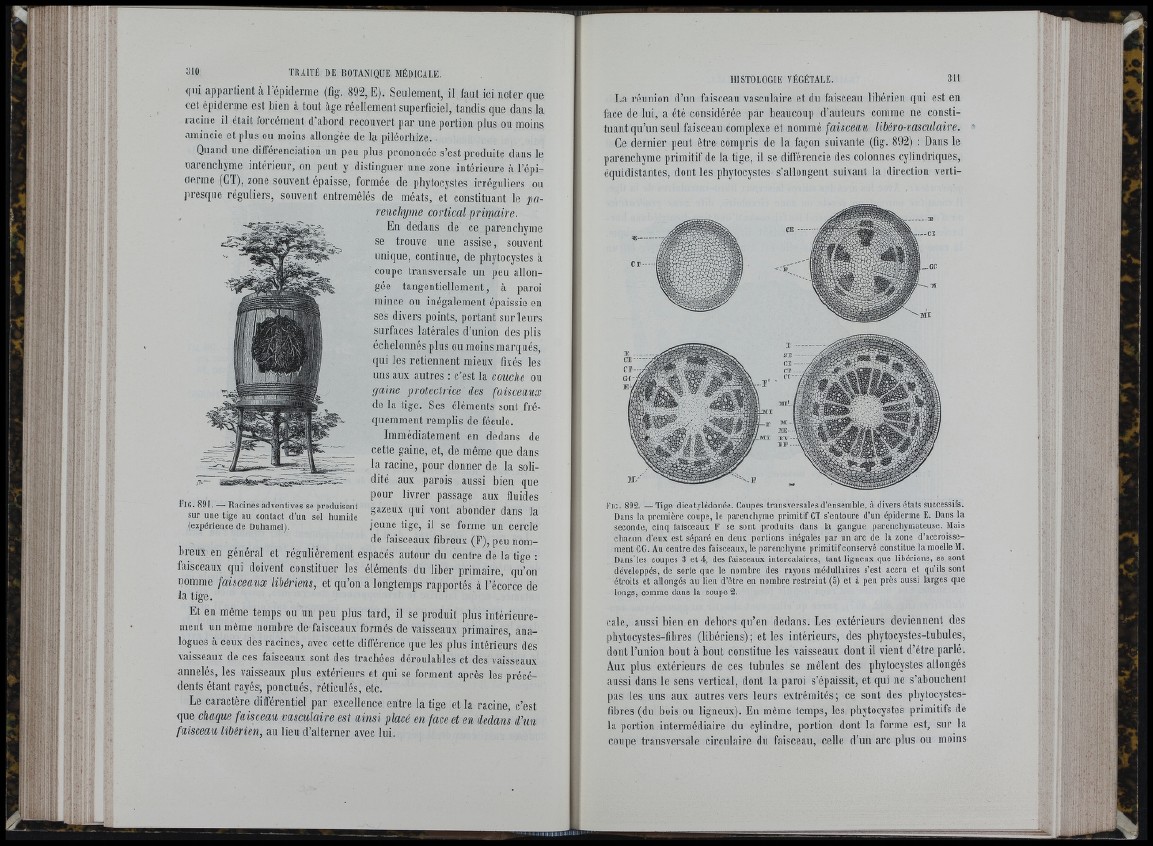

Eig. 892. — Tige dicotylédonée. Coupes transversales d’ensemble, à divers états successifs.

Dans la première coupe, le parenchyme primitif CT s’entoure d’un épiderme E. Dans la

seconde, cinq faisceaux F se sont produits dans la gangue parenchymateuse. Mais

chacun d’eux est séparé en deux portions inégales par un arc de la zone d’accroissement

CG. Au centre des faisceaux, le parenchyme primitif conservé constitue la moelle M.

Dans'les coupes 3 et 4, des faisceaux intercalaires, tant ligneux que libériens, se sont

développés, de sorte que le nombre des rayons médullaires s’est accru et qu’ils sont

étroits et allongés au lieu d’ctre en nombre restreint (5) et à peu près aussi larges que

longs, comme dans la coupe 2.

cale, aussi bien en dehors qu’en dedans. Les extérieurs deviennent des

phytocystes-fibres (libériens); et les intérieurs, des phytocystes-tubules,

dont l’union bout â bout constitue les vaisseaux dont il vient d’être parlé.

Aux plus extérieurs de ces tubules se mêlent des phytocystes allongés

aussi dans le sens vertical, dont la paroi s’épaissit, et qui ne s’abouchent

pas les uns aux autres vers leurs extrémités ; ce sont des phytocystes-

fibres (dn bois ou ligneux). En même temps, les phytocystes primitifs de

la portion intermédiaire du cylindre, portion dont la forme est, sur la

coupe transversale circulaire du faisceau, celle d’nn arc plus on moins