418 TIlzUTÉ DE BOTANIQUE MÉDICALE.

d’être rassemblée dans ces réservoirs, est disséminée dans des pbytocystes

de la masse parencbymateuse du fruit (fig. 1031).

De même que les véritables laticifères ou les cavités des glandes, ces

canaux peuvent communiquer avec les pbytocystes ambiants; ils peuvent

«îiî »1

i l

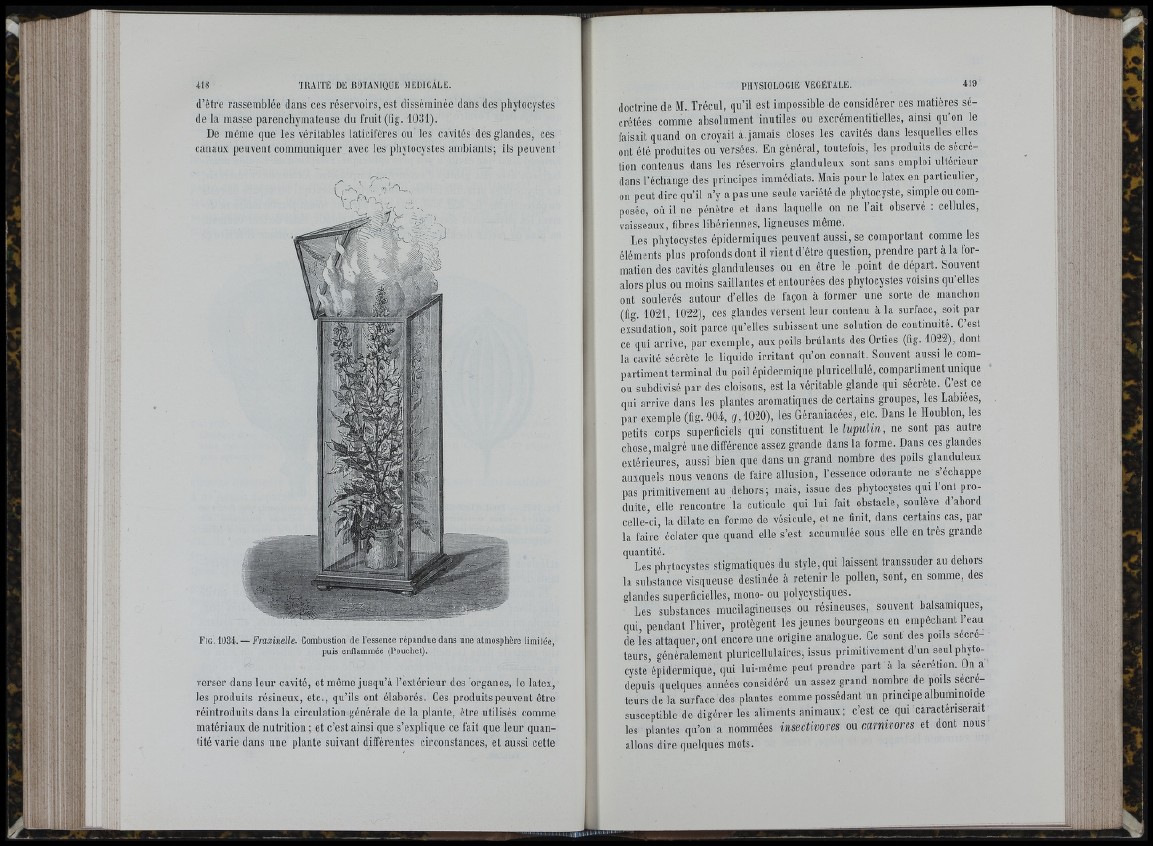

Fig. 1034. — Fraxinelle. Combustion de Tessence répandue dans une atmosphère limitée,

puis enflammée (Pouchet).

verser dans leur cavité, et même jusqu’à l’extérieur des organes, le latex,

les produits résineux, etc., qu’ils ont élaborés. Ces produits peuvent être

réintroduits dans la circulation générale de la plante, être utilisés comme

matériaux de nutrition; et c’est ainsi que s’explique ce fait que leur quantité

varie dans une plante suivant différentes circonstances, et aussi cette

doctrine de M. Trécul, qu’il est impossible de considérer ces matières sécrétées

comme absolument inutiles ou excrémentitielles, ainsi qu’on le

faisait quand on croyait à. jamais closes les cavités dans lesquelles elles

ont été produites ou versées. En général, toutefois, les produits de sécrétion

contenus dans les réservoirs glanduleux sont sans emploi ultérieur

dans l’écbange des principes immédiats. Mais pour le latex en particulier,

on peut dire qu’il n’y a pas une seule variété de phytocyste, simple ou composée,

où il ne pénètre et dans laquelle on ne l’ait observé ; cellules,

vaisseaux, fibres libériennes, ligneuses même.

Les phytocystes épidermiques peuvent aussi, se comportant comme les

éléments plus profonds dont il vient d’être question, prendre part à la formation

des cavités glanduleuses ou en être le point de départ. Souvent

alors plus ou moins saillantes et entourées des phytocystes voisins qu’elles

ont soulevés autour d’elles de façon à former une sorte de manchon

(fig. 1021, 1022), ces glandes versent leur contenu à la surface, soit par

exsudation, soit parce qu’elles subissent une solution de continuité. C’est

ce qui arrive, par exemple, aux poils brûlants des Orties (fig. 1022), dont

la cavité sécrète le liquide irritant qu’on connaît. Souvent aussi le compartiment

terminal du poil épidermique pluricellulé, compartiment unique

ou subdivisé par des cloisons, est la véritable glande qui sécrète. C’est ce

qui arrive dans les plantes aromatiques de certains groupes, les Labiées,

par exemple (fig. 004, i/,1020), les Géraniacées, etc. Dans le Houblon, les

petits corps superficiels qui constituent le lupul in, ne sont pas autre

chose, malgré une différence assez grande dans la forme. Dans ces glandes

extérieures, aussi bien que dans un grand nombre des poils glanduleux

auxquels nous venons de faire allusion, l’essence odorante ne s échappe

pas primitivement au dehors ; mais, issue des phytocystes qui 1 ont produite,

elle rencontre la cuticule qui lui fait obstacle, soulève d’abord

celle-ci, la dilate en forme de vésicule, et ne finit, dans certains cas, par

la faire éclater que quand elle s’est accumulée sous elle en très grande

quantité.

Les phytocystes stigmatiques du style, qui laissent transsuder au dehors

la substance visqueuse destinée à retenir le pollen, sont, en somme, des

glandes superficielles, mono- ou polycystiques.

Les substances mucilagineusqs ou résineuses, souvent bdsamiques,

qui, pendant l’hiver, protègent les jeunes bourgeons en empêchant l’eau

de les attaquer, ont encore une origine analogue. Ce sont des poils sécréteurs,

généralement pluricellulaires, issus primitivement d’un seul phytocyste

épidermique, qui lui-même peut prendre part à la sécrétion. On a

depuis quelques années considéré un assez grand nombre de poils secrY

teurs de la surface des plantes comme possédant un principe albuminoïde

susceptible de digérer les aliments animaux ; c’est ce qui caractériserait

les plantes qu’on a nommées insectivores ou carnivores et dont nous

allons dire quelques mots.