un axe de génération quelconque succèdent, dans la cyme, trois, quatre,

ou un seul axe du degré suivant.

Il est même possible que dans une cyme composée, les axes des

premières générations étant tels qu’il appartient à une cyme bipare ou

tripare, les axes des générations

ni limes ne supportent plus que

des cymes unipares. C’est la conséquence

d’une sorte d’appauvrissement

qui tient à la disparition

d’une ou deux (sur deux oii‘trois)

des bractées situées au même niveau

ou à peu près, ainsi que de

leurs fleurs axiliaires ; ou bien le

fait est dû à ce que, ces bractées

persistant, elles n ’ont plus de fleur

dans leur aisselle.

Les cymes unipares sont de deux

sortes : les unes dites héliçoïdes ;

les autres, scorpioïdes.

La cyme unipare béliçoïde se pro-

du itde la façon suivante (fig. 160) :

Un axe primaire (1) est terminé par une fleur; et sous elle, du côté

gauche, par exemple, il y a une bractée fertile, dans l’aisselle de laquelle

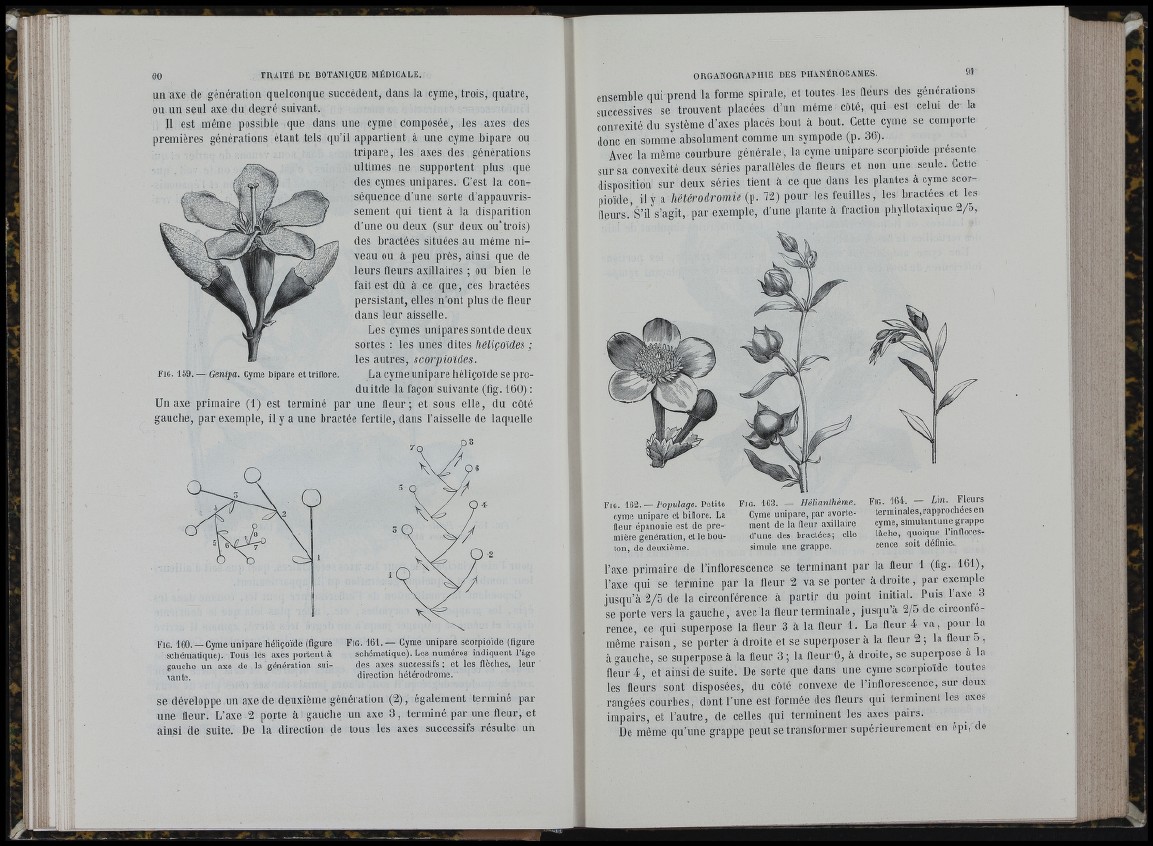

Eig. 160. — Cyme unipare héliçoïde (figure

schématique). Tous les axes portent à

gauche un axe de la génération suivante.

Fig. 161. — Cyme unipare scorpioïde (figure

schématique). Les numéros indiquent l’âge

des axes successifs ; et les flèches, leur

direction hétérodrome.

se développe un axe de deuxième génération (2), également terminé par

une fleur. L’axe 2 porte à gaucbe un axe 3 , terminé par une fleur, et

ainsi de suite. De la direction de tous les axes successifs resuite un

ensemble qui prend la forme spirale, et toutes les fleurs des générations

successives se trouvent placées d’un même côté, qui est celui de la

convexité du système d’axes placés bout à bout. Gette cyme se comporte

donc en somme absolument comme un sympode (p. 36).

Avec la même courbure générale, la cyme unipare scorpioïde présente

sur sa convexité deux séries parallèles de fleurs et non une seule. Cette

disposition sur deux séries tient à ce que dans les plantes à cyme scorpioïde,

il y a hétérodromie (p. 72) pour les feuilles, les bractées et les

fleurs.'s’il s’agit, par exemple, d’une plante à fraction phyllotaxique 2/5,

F i g . 162. — Populage. Petite

cyoee unipare et biflore. La

fleur épanouie est de première

génération, et le bouton,

de deuxième.

F i g . 163. — Ilélianthème .

Gyme unipare, par avortement

de la fleur axillaire

d’une des bractées; elle

simule une grappe.

F ig . 164. — L in . Fleurs

terminales, rapprochées en

cyme, simulant une grappe

lâche, quoique l’inflorescence

soit définie.

l’axe primaire de l’inflorescence se terminant par la fleur 1 (fig. 161),

l’axe qui se termine par la fleur 2 va se porter à d roite , par exemple

j u s q u ’à 2/5 de la circonférence à partir du point initial. Puis 1 axe 3

se porte vers la gaucbe, avec la fleur terminale, jusqu’à 2/5 de circonférence,

ce qui superpose la fleur 3 à la fleur 1. La fleur 4 va , pour la

même raison, se porter à droite et se superposer à la fleur 2 ; la fleur 5 ,

à gaucbe, se superpose à la fleur 3 ; la fleur 6, à droite, se superpose à la

fleur 4 , et ainsi de suite. De sorte que dans une cyme scorpioïde toutes

les fleurs sont disposées, du côté convexe de l’inflorescence, sur deux

rangées courbes, dont l’une est formée des fleurs qui terminent les axes

impairs, et l’autre, de celles qui terminent les axes pairs.

De même qu’une grappe peut se transformer supérieurement en épi, de