%5!

4

■4

!"

et d’une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux 'fentes ongi-

tudinales. Le gynécée fertile est formé de deux ou, plus rarement, de

trois carpelles, libres, à ovaire uniloculaire, cà style terminal, dilaté à son

sommet en une-large tête spalulée, recouverte de grosses papilles stigmatiques.

Dans l ’angle interne de l’ovaire, il y a un ovule descendant,

incomplètement amatrope, avec le micropyle tourné en haut et en dehors.

La seule espèce de Kosso que l’on coniuaisse est VHagenia abyssinica

(Brayera abyssinica Moq . — B. anthelminthica K.), arbre des régions

mon tueuses de l’Abyssinie, dont les rameaux alternes, velus, sont chargés

de cicatrices des anciennes feuilles, et portent vers leur extrémité de jeunes

feuilles pressées, alternes, composées-pennées, rappelant de loin celles

des Sorbiers, et dilatées à la base de leur pétiole en une large gaine

incomplète, qui se continue latéralement avec deux grandes stipules

membraneuses. Les fleurs sont disposées en énormes grappes de cymes,

un grand nombre de fois ramifiées, situées à l’aisselle des feuilles'ou à

l’extrémité des riimeaux. Les axes secondaires de l’inflorescence naissent

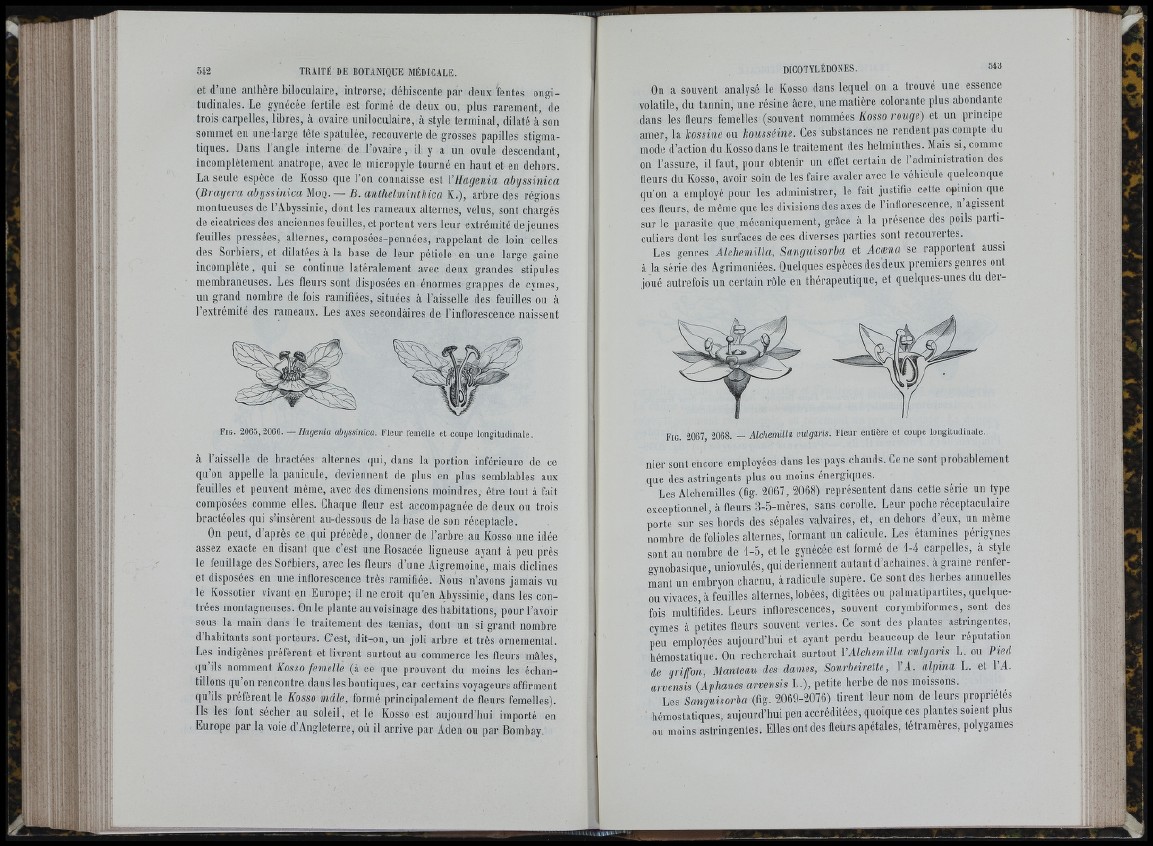

Fig. 2065, 2066. — //«ifenta abyssinica. F le u r femelle et coupe longitudinale.

à l’caisselle de bractées iilternes qui, dans la portion inférieure de ce

qu’on appelle la panicule, deviennent de plus en plus semblables aux

feuilles et peuvent même, avec des dimensions moindres, être tout à fait

composées comme elles. Chaque fleur est accompagnée de deux ou trois

bractéoles qui s’insèrent au-dessous de la base de son réceptacle.

On peut, d’après ce qui précède, donner de l’arbre au Kosso une idée

assez exacte en disant que c’est une Rosacée ligneuse ayant à peu près

le feuillage des Sorbiers, avec les fleurs d’une Aigremoine, mais diclines

et disposées en une inflorescence très ramifiée. Nous n’avons jamais vu

le Kossotier vivant en Europe; il ne croît qu’en Abyssinie, dans les contrées

montagneuses. On le plante au voisinage des habitations, pour l’avoir

sous la main dans le traitement des tænias, dont un si grand nombre

d habitants sont porteurs. G’est, dit-on, un joli arbre et très ornemental.

Les indigènes préfèrent et livrent surtout au commerce les fleurs mâles,

qu’ils nomment Kosso femelle (à ce que prouvent du moins les échantillons

qu’on rencontre dans les boutiques, car certains voyageurs affirment

qu’ils préfèrent le Kosso mâle, formé principalement de fleurs femelles).

Ils les font sécher au soleil, et le Kosso est aujoiird’bui importé en

Europe par la voie d’Angleterre, où il arrive par Aden ou par Rombay.

On a souvent analysé le Kosso dans lequel on a trouvé une essence

volatile, du tannin, une résine âcre, une matière colorante plus abondante

dans les fleurs femelles (souvent nommées Kosso rouge) et un principe

amer, la Iwssine ou kousséine. Ges substances ne rendent pas compte du

mode d ’action du Kosso dans le traitement des helminthes. Mais si, comme

on l ’assure, il faut, pour obtenir nn eifet certain de l’administration des

fleurs du Kosso, avoir soin de les faire avaler avec le véhicule quelconque

qu’on a employé pour les administrer, le fait justifie celte opinion que

ces fleurs, de même que les divisions des axes de l’inflorescence, n agissent

sur le parasite que mécaniquement, grâce a la présence des poils paiti-

culiers dont les surfaces de ces diverses parties sont recouvertes.

Les genres Alchemilla, Sanguisorba et Acoena se rapportent aussi

à la série des Agrimoniées. Quelques espèces des deux premiers genres ont

joué autrefois un certain rôle en thérapeutique, et quelques-unes du deinier

sont encore employées dans les pays chauds. Gene sont probablement

que des astringents plus ou moins énergiques.

Les Alchemilles (fig. 2067, 2068) représentent dans cette série un type

exceptionnel, à fleurs 3-5-mères, sans corolle. Leur poche réceptaculaire

porte sur ses bords des sépales valvaires, et, en dehors d’eux, un même

nombre de folioles alternes, formant un calicule. Les étamines périgynes

sont au nombre de 1-5, et le gynécée est formé de 1-4 carpelles, à style

gynobasique, uniovulés, qui deviennent autant d’achaines. à graine renfermant

un embryon charnu, à radicule supère. Ge sont des herbes annuelles

ou vivaces, à feuilles alternes, lobées, digitées ou palmatipartites, quelquefois

multifides. Leurs inflorescences, souvent corymbiformes, sont des

cymes à petites fleurs souvent vertes. Ge sont des plantes astringentes,

peu employées aujourd’hui et ayant perdu beaucoup de leur réputation

hémostatique. On recherchait surtout VAlchemilla vulgaris L. ou Pied

de griffon. Manteau des dames, Sourbeirette, l’A. alpina L. et l’A.

arvensis (Aphanes arvensis L.), petite herbe de nos moissons.

Les Sanguisorba (fig. 2069-2076) tirent leur nom de leurs propriétés

hémostatiques, a u j o u r d ’ h u i peu accréditées, quoique ces plantes soient plus

ou moins astringentes. Elles ont des fleurs apétales, tétramères, polygames