;.;í «fU

bien possible'que ce fut principalement à celni-d que Liimé ait attribué

le nom de C. of í imialü. En effet, l'un des premiers documents connus cn

Europe sur cette question, et signalé par D. Hanbury, est un curieux traité

d un religieux portugais, qui avait séjourné au Brésil de 1570 à 1600

Son manuscrit fut traduit et public eu Angleterre, dès 1025 pa)

Piirclias (PtUjnnis and Pügrimarjé, Londr., IV, 1308). Parmi niaints

antres produits iialurels du pays, l ’auteur signale le Cupayla comme un

grand arbre dont le tronc, profondément entamé, laisse écouler en alion-

dance une huile claire, fort estimée comme médicament. Les autres faits

rappelés par Hanbury relativement à l ’instoire, k la production et à l’extraction

du Copahu, sont trop inléressanls pour quo nous ne les lui em-

priintions point également.

Amazonas , publié en

lO-rl a Madrid, le P. Acuna, qui avait remonté l ’Amazone depuis le Para

en arrivant à Quito en 1638, fit connaître que le pays produit de « trè)

grandes Casses, d’excellente Salsepareille et des huiles A'Ani irova

Copaiha aussi bonnes que le baume pour guérir les blessures ». Pison et

Marcgraf, dans leur Historia naturalis Brasiliæ, publiée en 1648 traitent

tous deiLv des Copaiba et de la manière dont s’obtient leur oléo-résine.

L arbre qui la produit croît à Fernambouc et daus l’Ile de Maranlioii d’oii

le baume s envoie eu abondance eu Europe; il y arrivait par le Portugal

dans des pots de terre ou il était souvent fort impur, d’après Valmont de

Boinare Oo Btct. d'Hist. ««i. [177,5], 387). Daus la Pharmacopée de Londres

poui 1677, il était nommé Balsamum Capivi. M. Kàrsteii rapporte

qu on a observe dans les Copaifera des conduits résinifères souvent de

plus d uu pouce de large et traversant toute la longueur de la tige. 11 pense

que les parois cellulaires du parenchyme voisin sc liquéfient et se trans-

lormenten oleo-résine (Boi./ » « . , .VV[.I857]. 316). I ly a p e u de voyageurs

qu. aient pu nous rensoiguer sur l ’extracliou du médicament. On sait seulement

que Ion enlève du tronc, tout près de sa base, un coin qui

penetre jiisqu au coeur. Gcneralement, le baume s’écoule de celte large

solulionde coul.nu.té en quaulité telle, qu’on en peut recueillir plusieurs

ivres en quelques heures. S’il ne se produit aucun écoulement, on bouche

ouverture avec de la d r e on de l’argile qu’ou enlèvo apr)s q i i e t a u j

.loiiis; I écoulement sc produit alors cn général avec abondance L’L i -

m„ se pratique quelquefois à l’aide d’une large tarière. 11 pa/alt qu Te

Kiu.de s’accumu e dans ses réservoirs na.urers en quantitéT uTlqüdoll

assez^ considerable pour que le tronc éclate, ne pouvant supporter cette

î ’aTh.T’'s le phénomène en ces termes ■

.1 a trois ou quatre fois eulendu le fracas que, m’ont assuré les IncUenV

iTTatëi “c ’e™‘!i,rTta * “ tciater. 0 est un de ces rb'r™uits’ 'é°t'r' "an' “ge s qui quef®lq’u’ efois troublent p l/e

silence des vastes solitudes de l ’Amérique australe II res embte I

.letonaliou d’un canon tiré à quelque distance et est tout à f Z H Z d 4

craquement d’un vieux tronc qui tombe par décrépitude. Un phénomène

semblable, ajoute Hanbury, a été reconnu à Bornéo. Les troncs des vieux

Dryobalanops aromatica (l’Arbre à camphre de Bornéo) contiennent de

grandes quantités d’huile de Camphre, lesquelles, suivant Spencer Saint-

.Tohn, font éclater Tarbre qui les renferme dans sa cavité. Le baume

de copahu est récolté par les Indiens sur les bords de TOrénoque et de

ses affluents et apporté à la Yilla de Bolivar (Angosture). Une partie de

ce baume est expédiée en Europe par voie de la Trinité. On le récolte en

bien plus grande abondance sur les bords des cours d’eau tributaires dn

Gasiquiari et du Rio-Negro, tels qne le Siapa, TI Canna, TUaupès, et il

s’envoie par le Para. Les affluents septentrionaux de l’Amazone, comme

le Trombetas et le Nbamunda, en produisent aussi une certaine dose.

D’après Sprnce, c’est des forêts vierges de la Vtallée de l’Amazone,

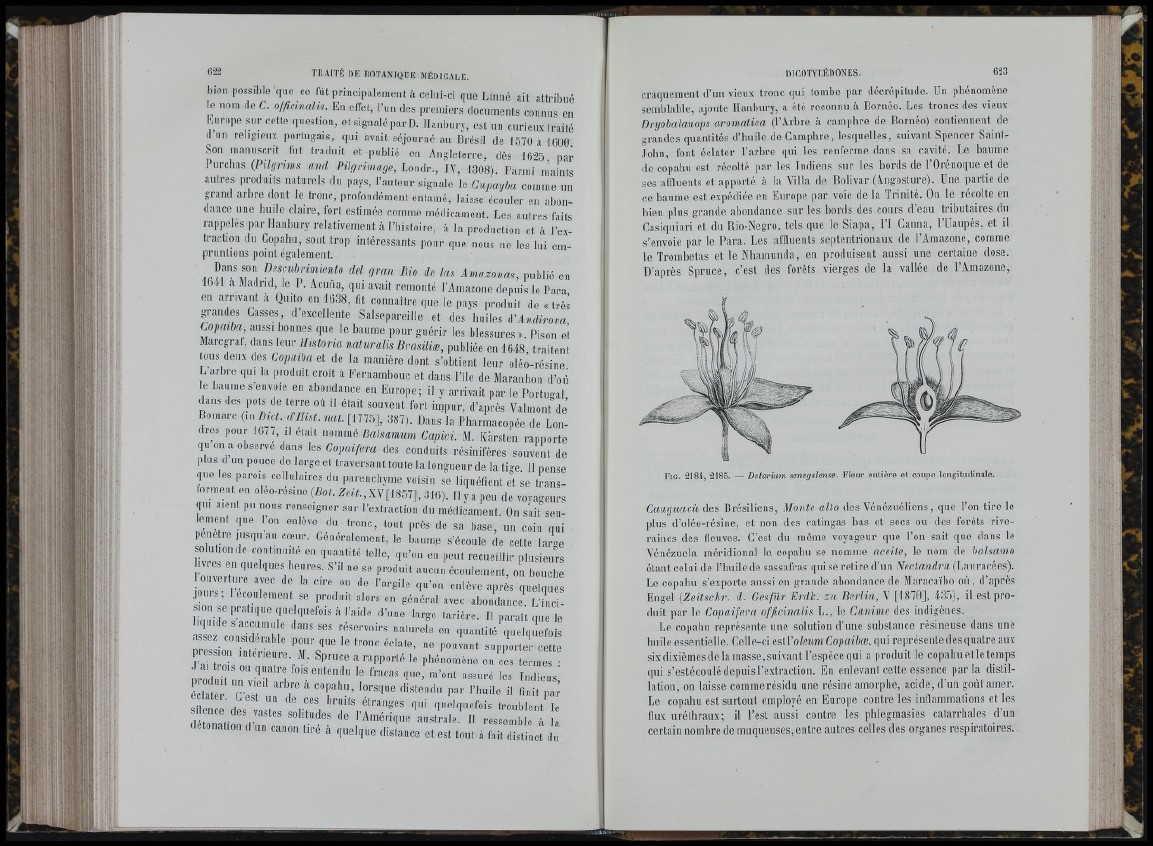

Fig. 2184, 2185. — Detarium senegalense. Fleur entière et coupe longitudinale.

Caaguacù des Brésiliens, Monte alto des Vénézuéliens, que Ton tire le

plus d’oléo-résine, et non des catingas bas et secs ou des forêts riveraines

des fleuves. C’est du même voyageur que Ton sait qne dans le

Vénézuela méridional le copahu se nomme aceite, le nom de balsamo

étant celui de Thuile de sassafras qui se retire d’un Nectandra (Lauracées).

Le copahu s’exporte aussi en grande abondance de Maracaïbo o ù , d’après

Engel (Zeitschr. d. Gesfür Èrdk. z u Berlin, V [1870], 435), il est produit

par le Copaifera officinalis L., le Canime des indigènes.

Le copahu représente uae solution d’une substance résineuse dans une

huile essentielle. Celle-ci eslVoleumCopaibæ, qui représente des quatre aux

six dixièmes de la masse, suivant Tespècequi a produit le copahu et le temps

qui s’est écoulé depuis l’extraction. En enlevant cette essence p a r l a distillation,

on laisse comme résidu une résine amorphe, acide, d’un goût amer.

Le copahu est surtout employé en Europe contre les inflammations et les

flux urélhraux; il Test aussi contre les phlegmasies catarrhales d’un

certain nombre de muqueuses, entre autres celles des organes respiratoires.