i i

tiom de radix Astragali monspessulani, servait, de remède contre bien

des maux. L’A. Glaux L. servait à activer la sécrétion lactée. L’A. tra-

gacanthoides W. passait pour fébrifuge. Tous ces végétaux sont aujourd’bui

à peu près inusités dans notre pays.

L ’Agali grandiflora D e s v x , que l ’on rapporte aujourd’bui au genre

Sesbania (S. grandiflora P e r s . ) , est une Papilionacée-Galégée de l’Asie

tropicale, cà larges fleurs blancbes ou rouges, dont on vante l’écorce

comme tonique; c’est un amer puissant, dont les vertus sont à peu de

cbose près celles du Quassia amara. C’est le Buka des Bengalais et le

Verra-avesi des Cingalais, inusité cbez nous.

R ég lisse s.

Les Réglisses (Glycyrrhiza T.) sont des Papilionacées de la série des

Gcalégées. Leurs fleurs ont un réceptacle creux, courtement obconique,

tapissé en dedans d’une concbe glanduleuse. Le calice gamopbylle, inséré

sur ses bords, a cinq lobes subégiiux; ou bien les deux supérieurs, plus

courts, sont connés dcans une étendue variable. Tous les pétales sont

libres; l’étendard, ovale ou oblong, ordinairement étroit, dressé, contracté

à sa base; les ailes, obliquement oblongues, aiguës ou obtuses; la

carène, plus courte que les ailes. Les dix étamines sont diadelpbes; les

neuf inférieures forment une gaine ordinairement courte et fendue en

carrière, et la dernière est libre et parfois unie à un des bords de la gaine.

Il y a deux sortes d’antbères : cinq d’entre elles plus courtes et à loges

plus profondément ouvertes. Le gynécée sessile se compose d’un ovaire

qui renferme un, deux ou plusieurs ovules descendants, surmonté d’un

style grêle ou un peu épais, courbé au sommet et dilaté en une tête stigmatifère.

Le fruit est une gousse de forme très Vcariable, tantôt courte et

linéaire, tantôt ovoïde ou oblongue, droite ou plus ou moins arquée, turgide

ou comprimée, lisse ou plus souvent glanduleuse ou muriquée, indébiscente

ou s ouvrant tardivement en deux valves. Les graines sont globuleuses,

ovoïdes ou réniformes.

Les Réglisses sont des plantes herbacées, vivaces ou suffrutescentes à

la bcase, glabres ou plus souvent glanduleuses. Elles ont une souche

épaisse ou plus ordincairement ténue, très ramifiée et traçant au loin sous

terre, fréquemment sucrée. Il s’en dégage des rameaux aériens herbacés

qui portent des feuilles alternes, imparipennées, composées de folioles peu

nombreuses ou plus souvent très nombreuses, entières ou denticulées,

avec les dents glanduleuses. Elles sont quelquefois accompagnées de stipelles.

Leurs stipules sont membraneuses, atténuées au sommet, caduques.

Leurs fleurs, de petite taille, blanches, jaunâtres, bleuâtres où violacées,

sont réunies en grappes ou en épis, parfois capituliformes, axiliaires, sessiles

ou pédonculés, pourvus de bractées caduques, sans bractéoles.

On trouve des espèces de ce genre dans l’Europe méridionale, dans l ’Asie

tempérée et sous-tropicale, dans le nord de l’Afrique, en Australie et

dans les régions tempérées des deux Amériques.

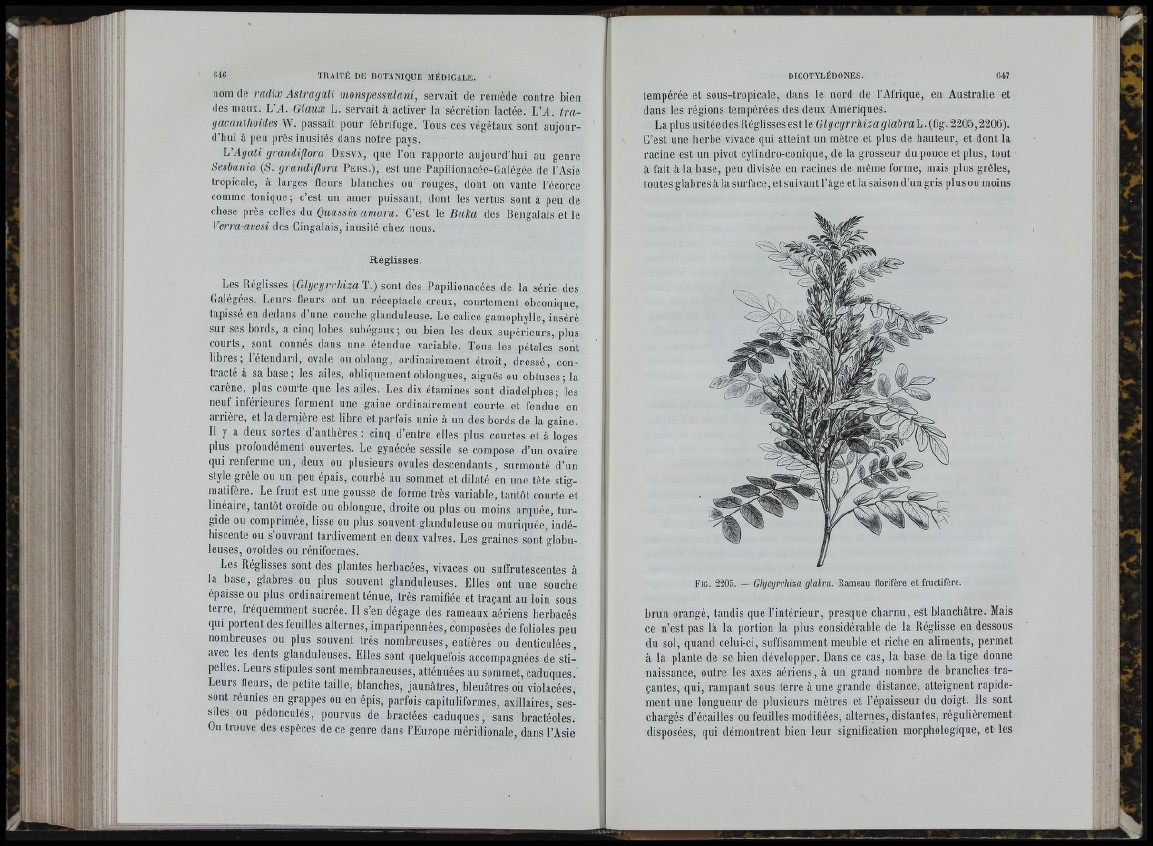

La plus usitée des Réglisses est le Glycyrrhiza glabra L . (fig. 2205,2206).

C’est une herbe vivace qui atteint un mètre et plus de hauteur, et dont la

racine est un pivot cylindro-conique, de la grosseur du pouce et plus, tout

à fait à la base, peu divisée en racines de même forme, mais plus grêles,

toutes glabres à la surface, et suivant Tâge et la saison d’un gris plus ou moins

Fig. 2205. — Glycyrrhiza ylabra. Rameau florifère el fructifère.

brun orangé, tandis que l’intérieur, presque charnu, est blanchâtre. Mais

ce n’est pas là la portion la plus considérable de la Réglisse en dessous

du sol, quand celui-ci, suffisamment meuble et riche en aliments, permet

à la plante de se bien développer. Dans ce cas, la base de la tige donne

naissance, outre les axes aériens, à un grand nombre de branches traçantes,

qui, rampant sous terre à une grande distance, atteignent rapidement

une longueur de plusieurs mètres et l’épaisseur du doigt. Ils sont

chargés d’écailles ou feuilles modifiées, alternes, distantes, régulièrement

disposées, qui démontrent bien leur signification morphologique, et les

■m-

■k