Ml

'1.

N l i p i

i

bois OU de liber chaque année, et que certaines espèces qui ne vivent

qu’un an, peuvent pendant ce temps,produire plusieurs zones ligneuses on

libériennes concentriques.

Le développement des feuilles (fig. 1044-1046) se fait, d’après M. Trécul,

tantôt de bas en haut et tantôt de haut en bas. Pour d’antres observateurs,

l’accroissement est uniquement centripète, et, sauf au début, se ferait

uniquement par la base ; en d’antres termes, le pétiole serait la dernière

portion formée, et les dentelures on découpures que portent si souvent

les feuilles, seraient dues à des formations intercalaires d’un ordre tout à

fait différent.

M O U V EM E N T ET S E N S I B I L I T É

Nous avons déjà cité cette phrase si souvent reproduite de Cl. Bernard :

que certains organismes végétaux possèdent « non seulement le mouvement,

mais le mouvement approprié à un but déterminé, les apparences,

en un mot, du mouvement volontaire ».

Ce mouvement peut consister en un déplacement total dn végétal ; il

possède alors la locomotilité. Une Algue jeune, à l’état de spore, nage

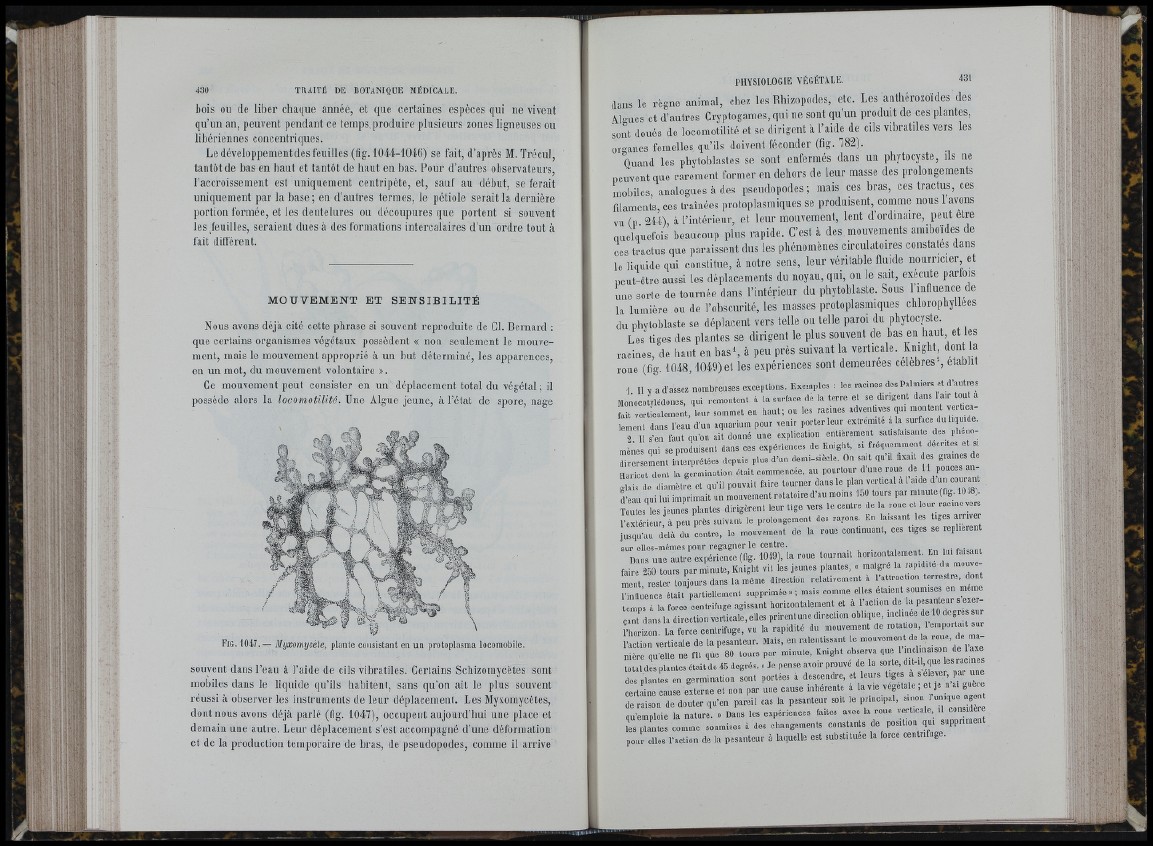

Fig . i0 4 7 .— Myxomycète, plante consistant en u n protoplasma locomobile.

souvent dans l ’eau à l’aide de cils vibrátiles. Certains Schizomycètes sont

mobiles dans le liquide qu’ils habitent, sans qu’on ait le plus souvent

réussi à observer les instruments de leur déplacement. Les Myxomycètes,

dont nous avons déjà parlé (fig. 1047), occupent aujourd’hui une place et

demain une autre. Leur déplacement s’est accompagné d’une déformation

et de la production temporaire de bras, de pseudopodes, comme il arrive

dans le règne animal, chez les Bhizopodes, etc. Les anthérozoïdes des

Ateues et d’autres Cryptogames, qui ne sont qu’un produit de ces plantes,

sont doués de locomotilité et se dirigent à l’aide de cils vibrátiles vers les

or»anes femelles qu’ils doivent féconder (fig. 782).

Quand les phytoblastes se sont enfermés dans un phytocyste, ils ne

peuvent que rarement former en dehors de leur masse des prolongements

mobiles, analogues à des pseudopodes ; mais ces bras, ces tractus, ces

filaments, ces traînées protoplasmiques se produisent, comme nous 1 avons

vu (p 244) à l’intérieur, et leur mouvement, lent d’ordinaire, peut être

ciielqnefois beaucoup plus rapide. C’est à des, mouvements amiboïdes de

ces tractus que paraissent dns les phénomènes circulatoires constatés dans

le liquide qui constitue, à notre sens, leur véritable fluide nourricier et

peut-être aussi les déplacements du noyau, qui, on le sait, execute parfois

une sorte de tournée dans l’intérieur du phytoblaste. Sous l’influence de

la lumière ou de l’obscurité, les masses protoplasmiques chloropbyllees

du phYtoblaste se déplacent vers telle ou telle paroi du phytocyste.

Les tiges des plantes se dirigent le plus souvent de bas en baut, et les

racines, de haut en bas% à peu près suivant la verticale. linight dont la

roue (fig. 1048,1049) et les expériences sont demeurees celebres , établit

1 11 y a d’assez nombreuses exceptions. Exemples : les racines des Palmiers et d’autres

Monocotylédones, qui remontent à la surface de la terre et se dirigent dans 1 air tout a

fait verticalement, leur sommet en h a u t; ou les racines adventives montent verticalement

dans l’eau d’un aquarium pour v en ir porter leur extrémité a la surfoce du liquide.

2 11 s’en faut qu’on ait donné une explication entièrement satisfaisante des phénomènes

qui se produisent dans ces expériences de Knight, si fréquemment décrites et si

diversement interprétées depuis plus d’un demi-siècle. On sait qu iL fixait °

Haricot dont la germination était commencée, au pourtour d une roue de 11 pouces anglais

de diamètre et qu’il pouvait faire tourner dans le plan vertical a 1 aide d un courant

k a u qui lui imprimait un mouvement rotatoire d’au moins 150 tours par minute (fig. 1018,.

Toutes les jeunes plantes dirigèrent leur tig e vers le centre de la roue e leur racine vers

l ’extérieur à peu près suivant le prolongement des rayons. En laissant les tiges m river

jusqu’au delà du centre, le mouvement de la roue continuant, ces tiges se replièrent

sur elles-mêmes pour regagner le centre. • « i m Fn

Dans une autre expérience (fig. 1049), la roue tournait horizonte ement En ^

faire 250 tours par minute, Knight vit les jeunes plantes, « maigre la rapidité du m o v e ment

rester toujours dans la même direction relativement a 1 attraction teriestre, d

l’intlùence était partiellement supprimée »; mais comme elles étaient soumises en meme

temps à la force centrifuge agissant horizontalement et à l’action de la ®

çant dans la direction verticale, elles prirent une direction oblique, inclmee d e lO d o v e s sur

S r i l . La force centrifuge, vu la rapidité dn mouvement de rotatmn em p o^^ f ^ a -

l’action verticale de la pesanteur. Mais, en ralentissant le mouvement de la .one, de ma

nière qu’elle ne fît que 80 tours par minute, Knight observa que 1 inclinaison de 1 axe

total des plantes était de 45 degrés. « Je pense avoir prouvé de la sorte, d iU l, que les racines

des plantes en germination sont portées à descendre, et leurs tiges a s eleyer, par m

I r ta in e cauL externe et non par une cause inhérente à la vie végétale ; et je n’ai guere

de raison de douter qu’en pareil cas la pesanteur soit le principal, snmn 1

qu’emploie la nature. » Dans les expériences faites avec la roue verticale, ü consideie

les plantes comme soumises à des changements constants de position qui suppriment

pour elles l'action de la pesanteur à laquelle est substituée la force centrifuge.

i

i )

i

-■M

kl I;:...