: i; k

. t.

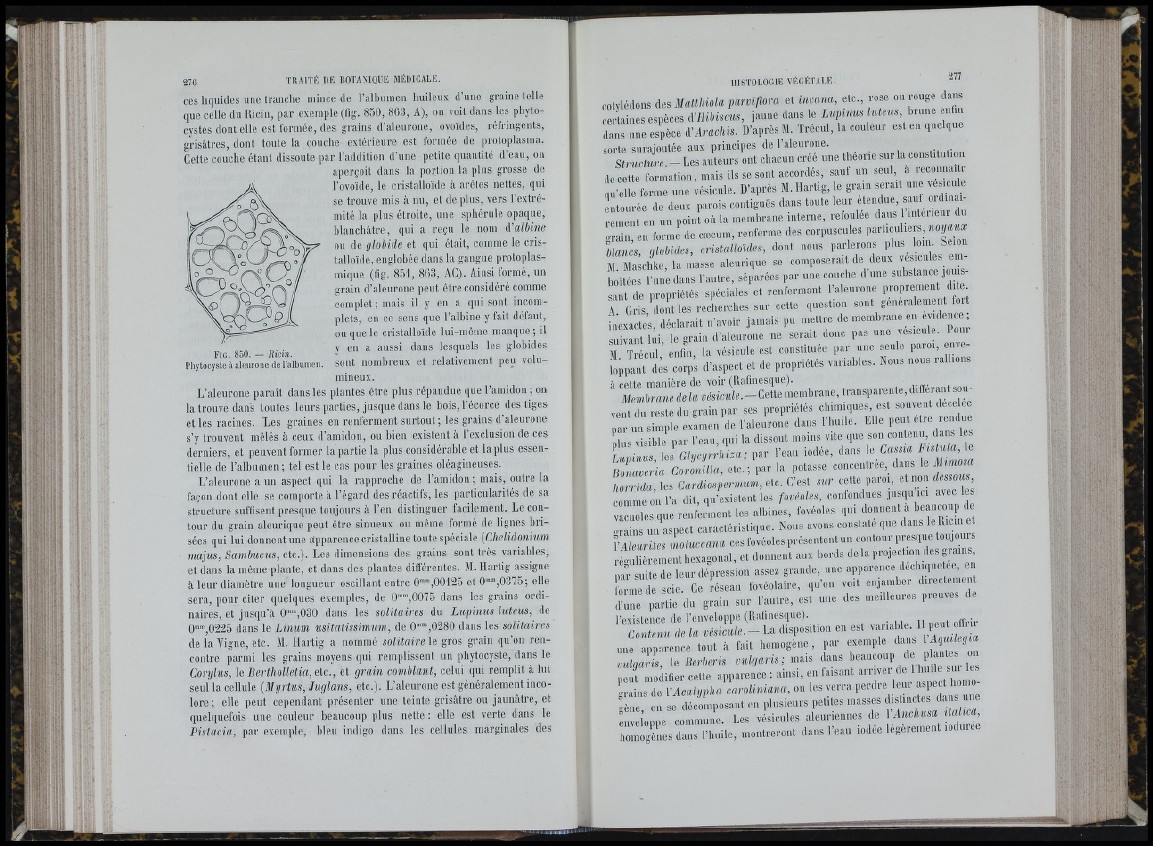

ces liquides une tranche mince de ralbumeii huileux d’une graine telle

que celle du Ricin, par exemple (fig. 850, 8G3, A), on voit dans les phytocystes

dont elle est formée, des grains d’aleurone, ovoïdes, rélringents,

grisâtres, dont toute la couche extérieure est formée de protoplasma.

Cette couche étant dissoute par l’addition d’une petite quantité d eau, on

F ig . 850. — Ricin.

Phytocyste à aleurone de l’albumen.

aperçoit dans la portion la plus grosse de

l ’ovoïde, le cristalloïde à arêtes nettes, qui

se trouve mis à nu, et de plus, vers l’extrémité

la plus étroite, une sphérule opaque,

blanchâtre, qui a reçu le nom d’albine

ou de globide et qui était, comme le cris-

talloide, englobée dans la gangue protoplasmique

(fig. 851, 803, AC). Ainsi formé, un

grain d’aleiirone peut être considéré comme

complet; mais il y en a qui sont incomplets,

en ce sens que l’albine y fait défaut,

ou que le cristalloïde lui-même manque ; il

y en a aussi dans lesquels les globides

sont nombreux et relativement peu volumineux.

L’aleurone paraît dans les plantes être plus répandue que l’amidon; on

la trouve dans toutes leurs parties, jusque dans le bo is ,l’écorce des tiges

et les racines. l e s graines en renferment surtout ; les grains d’aleurone

s’y trouvent mêlés à ceux d’amidon, ou bien existent à l’exclusion de ces

derniers, et peuvent former la partie la plus considérable et lapins essentielle

de l’albumen ; tel est le cas pour les graines oléagineuses.

L’aleurone a un aspect qui la rapproche de l’amidon ; mais, outre la

façon dont elle se comporte à l’égard des réactifs, les particularités de sa

structure suffisent presque toujours à l ’en distinguer facilement. Le contour

du grain aleurique peut être sinueux ou même formé de lignes brisées

qui lui donnent une âpparence cristalline toute spéciale (Chelidonium

majus, Sambucus, etc.). Les dimensions des grains sont très variables,

et dans la même plante, et dans des plantes différentes. M.Hartig assigne

à leur diamètre une longueur oscillant entre 0™"“,00125 et 0'”” ,0375; elle

sera, pour citer quelques exemples, de 0””,0075 dans les grains ordinaires,

et jusqu’à 0™“ ,030 dans les solitaires du Lupinus luteus, de

0”"’,0225 dans le L in um usitatissimum, de 0“™,0280 dans les solitaires

de la Vigne, etc. M. Hartig a nommé solitaire le gros grain qu’on rencontre

parmi les grains moyens qui remplissent un phytocyste, dans le

Corylus, le Bertholletia, etc., et grain comblant, celui qui remplit à lui

seul la cellule (Myrtus, Juglans, etc.). L’aleurone est généralement incolore

; elle peut cependant présenter une teinte grisâtre ou jaunâtre, et

quelquefois une couleur beaucoup plus nette : elle est verte dans le

Pistacia, par exemple, bleu indigo dans les cellules marginales des

cotylédons des Matthiola parviflora et incana, etc., rose on ronge dans

certaines espèces d’üibiscus, jaune dans le Luptnus luteus, hvnne ei

dans une espèce d’Arac/us._ D’après M. Trécul, la couleur est en quelque

sorte suraioutée aux principes de Taleurone.

Struclure — Les .-luleurs ont chacun créé une théorie sur la constitul ion

dcccTe fo L t i o u , mais ils se sont accordés, sauf uu seul, a reconua. r

/ c u l formc une vésicule. D'après M. Hartig, le grain scr.ait une ves.erüc

entourée (le deux parois coiiligués dans toute leur etendue, sauf ordu

“ ( u k t eu un point où la membrane interne, refoulée d a n s l'mlen eu r du

grain, eu forme de cæcum, renferme des corpuscules r “"'®“

I hm i s flloUies, cristalloUes, dont nous parlerons plus Ion . Scion

rM a i e h k e la ./asse aleurique se composerait (le deux vésicules emp

i l é e s 1 un’e dans l'autre, séparées par une couche d'une substance jouissant

de propriétés spéciales et renfermant l’aleurone proprement dite,

r Gris dont les r e le r c l .e s sur cette question sont généralement fort

hi'exacte’s déclarait n’avoir jamais pu mellre de membrane en evidence;

" P i Î e grain d’aleurone ne serait donc pas nue vésicule. Pour

1 ï ré c u l enfin, la vésicule est constituée par une seule paroi, enve-

ÎÔ p p l t des corps d’aspect et de propriétés variables. Nous nous ralhous

à cette manière de voir (Piafinesque).

Mmb r a n c de la v é s i c u l e . -CMe raembraue, ''■=>>«P'"4‘k ' k ) , " k e “e

vent du reste du grain par ses propriétés chimiques, est souvent dcce ce

p a P m k m le examen de l ’alenrone dans l ’huile. Elle peut etre rendu

,lus visible par l’eau, qui la dissout moins vile

lu p in u s , les Glycyr rhUa; par l ’eau rodee, dans G ^ C s fe M

Boncweria Coronilla, etc.; par la potasse conceiiliee,^ dans le Mimosa

hórrida les Cardiospermum, etc. C’est sur cette paroi, et non essous,

comme o’n l’a dit, qu’existent les fovéoles, confondues jusqu rcr avec les

vacuoles que reufennent les albines, fovéoles qui donnent a beaumnp de

.„■ains un aspect caractéristique. Nous avons constaté que dans 1^%“ %

V Aleurites moluceana ces fovéoles présentent un contour presque toujo

r c P " r e . r l h e x a g o n a l , et donnent aux bords delà projectrou des grarns

in”r suite de leur dépression assez grande, une apparence dcch.quetee, en

L P I s re. Ce L e a n fovéolaire, qu’on voit enjamber d.reetemen

k P o partie (lu grain sur l’autre, est nue (les me.lieures preuves de

Texistcnce de l’enveloppe (Rafinesque).

contenu de la v é s i c u l e . - L o disposition en est ^ m L \ C u t l e l

une apparence tout à fait homogène , par exemple dans 1 Aquilegia

imlaaHs le Berberis vulgar i s ; mais dans beaucoup de plantes on

Ï Ï r/oPifre, e l e apparen/e i ainsi, eu faisant arriver de l’hurle sur les

b-ains de VAcalypha caroliniana, on les verra perdre leur aspei,t homo

: r z se Pcomposaut en plusieurs petites masses distinctes dans une

enveloppe commune. Les vésicules aleuriennes de 1 Anchusa üahca,

homogènes dans l’I.uile, montreront dans l’eau iodée legerement iodu.ee

k l i -