ik

-Bî

" t

.ti

portion d’acide carbonique pour accroître celle de l ’oxygène, de sorte que

la composition du milieu variera suivant la prédominance de l’une ou de

l’autre de ces actions inverses.

On obtient beaucoup plus d ’oxygène avec des mélanges pins ou moins

ricbes en acide carbonique qu’avec l’air normal, et de^ilus la quantité

oblemie esl variable suivant qu’on substitue à une lumière blancbe composée,

telle qne celle

du soleil, des lumières

de couleurs diverses

ou même des rayons

non colorés du spectre.

Il y a cependant à cet

égard des opinions

contradictoires entre

lesquelles il y aurait

lieu de se prononcer

à la suite d’expériences

nouvelles.

Il étaitgénéralement

admis, jusque dans ces

dernières années, que

si les parties des plantes

pourvues de cbio-

ropbylle décomposent

seules l’acide carbonique,

en présence de la

lumière vive du soleil,

les niyons plus réfringents

, bleus, indigo,

violets et les rayons

cbimiques ultra-violets

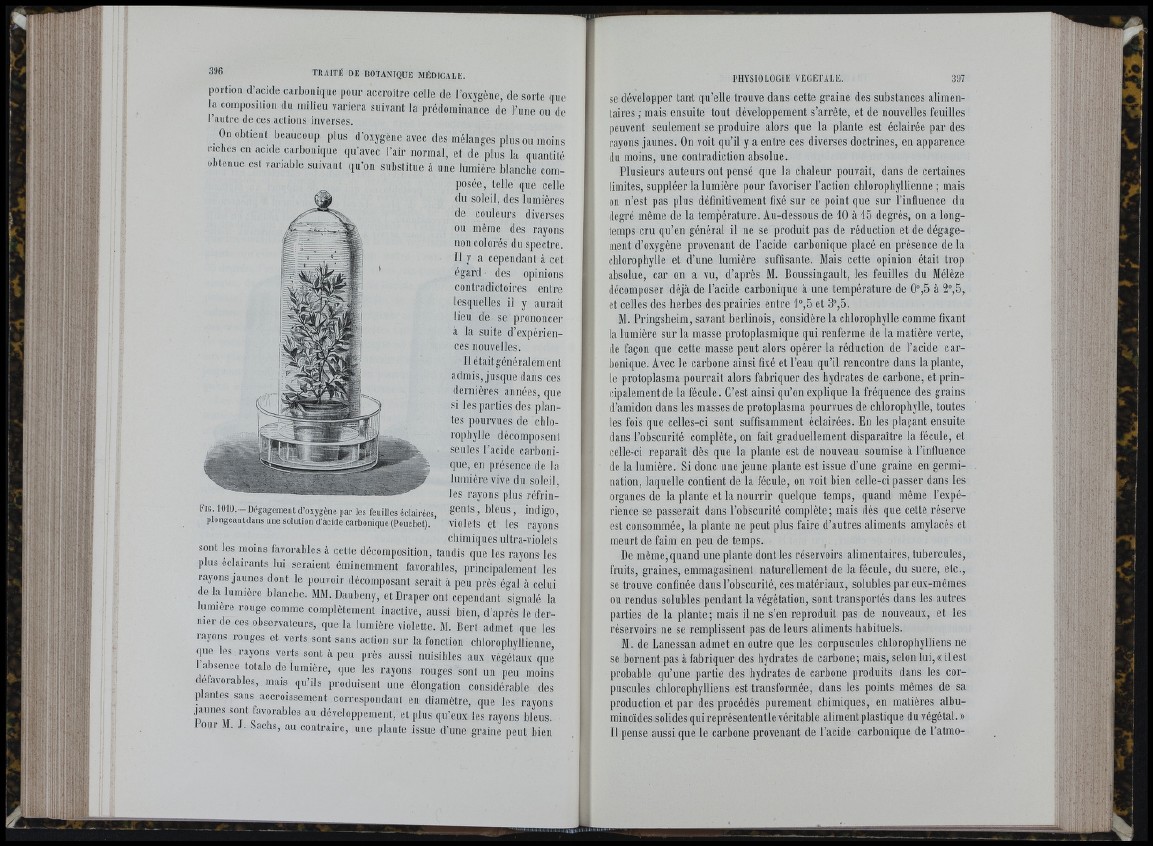

Fig 101ü.--Dégagement d’oxygène par les feuilles éclairées,

plongeant dans une solution d’acide carbonique (Pouchet).

sont les moins favorables à cette décomposition, tandis que les rayons les

plus éclairants lui seraient éminemment favorables, principalement les

rayons jaunes dont le pouvoir décomposant serait à peu près égal cà celui

de la lumiere blancbe. MM. Daubeny, et Draper ont cependant signalé la

lumiere ronge comme complètement inactive, aussi bien, d ’après^ le dernier

de ces observiiteurs, que la lumière violette. M. Bert admet que les

rayons rouges et verts sont sans action sur la fonction cbloropbyllienne,

que les ivayons verts sont à peu près aussi nuisibles aux végétaux que

I cabsence totale de lumière, que les rayons rouges sont un peu moins

l eavorables, imais qu’ils produisent nue élongation considérable des

plantes ScTus accroissement correspondant en diamètre, que les rayons

.janiies sont favorables au développement, et plus qu’eux les rayons bleus.

Olir M. J. Sacbs, au contraire, une plante issue d’ime graine peut bien

se développer tcant qu’elle trouve dans cette graine des substances alimentaires;

mais ensuite tout développement s’arrête, et de nouvelles feuilles

peuvent seulement se produire alors que la plante est éclairée par des

ivayons jaunes. On voit qu’il y a entre ces diverses doctrines, en apparence

du moins, une contradiction absolue.

Plusieurs auteurs ont pensé que la cbaleur pouvait, dans de certaines

limites, suppléer la lumière pour favoriser l’action chloropbyllienne ; mais

on n’est pas plus définitivement fixé sur ce point que sur l’influence du

degré même de la température. Au-dessous de 10 à 15 degrés, on a longtemps

cru qu’en général il ne se produit pas de réduction et de dégage-

iiient d ’oxygène provenant de l’acide carbonique placé en présence de la

cbloropbylle et d’une lumière suffisante. Mais cette opinion était trop

absolue, car on a vu, d ’après M. Boussingault, les feuilles du Mélèze

décomposer déjà de l’acide carbonique à une température de 0“,5 à 2®,5,

et celles des berbes des prairies entre 1“,5 et 3®,5.

M. Pringsbeim, savant berlinois, considère la cbloropbylle comme fixant

la lumière sur la masse protoplasmique qui renferme de la matière verte,

de façon que cette masse peut alors opérer la réduction de l’acide c a r bonique.

Avec le carbone ainsi fixé et l’eau qu’il rencontre dans la plante,

le protoplasma pourrait alors fabriquer des hydrates de carbone, et principalement

de la fécule. C’est ainsi qu’on explique la fréquence des grains

d’amidon dans les masses de protoplasma pourvues de chlorophylle, toutes

les fois que celles-ci sont suffisamment éclairées. En les plaçant ensuite

dans l’obscurité complète, on fait graduellement disparaître la fécule, et

celle-ci reparaît dès que la plante est de nouveau soumise à l’influence

de la lumière. Si donc une jeune plante est issue d’une graine en germination,

laquelle contient de la fécule, on voit bien celle-ci passer dans les

organes de la plante et la nourrir quelque temps, quand même l’expérience

se passerait dans l’obscurité complète; mais dès que cette réserve

est consommée, la plante ne peut plus faire d’autres aliments amylacés el

meurt de faim en peu de temps.

De même, quand une plante dont les réservoirs alimentaires, tubercules,

fruits, graines, emmagasinent naturellement de la fécule, du sucre, etc.,

se trouve confinée dans l’obscurité, ces matériaux, solubles par eux-mêmes

ou rendus solubles pendant la végétation, sont transportés dans les autres

parties de la plante ; mais il ne s’en reproduit pas de nouveaux, et les

réservoirs ne se remplissent pas de leurs aliments habituels.

M. de Lanessan admet en outre que les corpuscules chlorophylliens ne

se bornent pas à fabriquer des hydrates de carbone ; mais, selon lui, « il est

probable qu’une partie des hydrates de carbone produits dans les corpuscules

chlorophylliens est transformée, dans les points mêmes de sa

production et par des procédés purement chimiques, en matières albuminoïdes

solides qui représententle véritable aliment plastique du végétal.»

Il pense aussi que le carbone provenant de l’acide carbonique de l’atmo