le végétal, non pas comme les produits de la synthèse chlorophyllienne,

ainsi qu’on l’admet aujourd’hui, mais, au contraire, comme des produits

de désassimilation des principes quaternaires du végétal. Leur production

serait analogue à celle de la graisse et de la matière glycogène des animaux,

qui, comme on le sait, peuvent se produire avec une alimentation

complètement privée de matières ternaires et par conséquent résultent

d’une désassimilation des principes quaternaires des éléments dans lesquels

elles se forment. » Cette hypothèse est parfaitement justifiable. Les

animaux qui n’ont pas en général de matière verte, ne fabriquent pas de

matières albuminoïdes, et, en dehors de l ’action de la chlorophylle, tout

tend à nous démontrer que le phytoblaste se comporte biologiquement

comme l’élément correspondant de l’organisme animal.

Les végétaux adultes font, quoi qu’il en soit, de la fécule, comme la

plante en germination, et ils la digèrent. Ils font souvent de la matière

grasse, ou peut-être ils transforment l’amidon en aliments gras, et ils digèrent

ces derniers. Avec l’azote des azotates, des sels ammoniacaux, ils

font des aliments albuminoïdes, et ils les digèrent. Si les nombreux faits

de carnivorisme ou à’insectivorisme dont nous parlerons tout à l’heure

(p. 420) et qui sont insuffisamment démontrés, le devenaient un jour, ils

représenteraient des phénomènes de digestion extérieure, comparables à

ceux dont nous avons parle au sujet des poils radicaux, les pepsines végétales

ou leurs analogues continuant, au dehors, dans certains cas exceptionnels,

les phénomènes de digestion des albuminoïdes qu’elles accomplissent

ordinairement à l’intérieur des végétaux. On a beaucoup parlé

aussi, dans ces derniers temps, de l ’action digestive des latex de certaines

plantes, notamment de celui du Papayer, où M. Wurtz a rencontré une

sorte de pepsine qui s’emploie aujourd’hui aux mêmes usages que la

pepsine animale. Si dans bien des cas non douteux, comme l ’a surtout

établi M. Trécul, le latex passe de ses réservoirs dans la cavité d’un grand

nombre de phytocystes, c’est qu’il n ’est pas un liquide purement excré-

mentitiel, mais bien qu’il va, à un moment donné, accomplir dans les

phytoblastes le pbénomène de la digestion des albuminoïdes. Les Myxomycètes,

qui se comportent à tant d’égards, nous l’avons vu (p. 237), comme

des masses animales, renferment de la pepsine à l’aide de laquelle ils

digèrent les aliments albuminoïdes, ainsi que l’a établi M. Kühne.

Le fait le plus remarquable qui résulte de nos connaissances actuelles

sur ces questions, c’est que les plantes, au moins celles qui sont pourvues

de cblorophylle, forment des substances organiques et organisées avec

des matières inorganiques. Comme elles servent toujours d’aliment aux

animaux quels qu’ils soient, directement ou indirectement, elles sont, en

somme, les indispensables intermédiaires entre le monde inorganique et

le règne animal.

VIII. — Sécrétions e t excrétions v ég é ta le s.

On sait que, dans l’épaisseur d’un parenchyme, un phytoblaste isolé

peut fabriquer des produits très divers : essences, résines, oléo-résines.

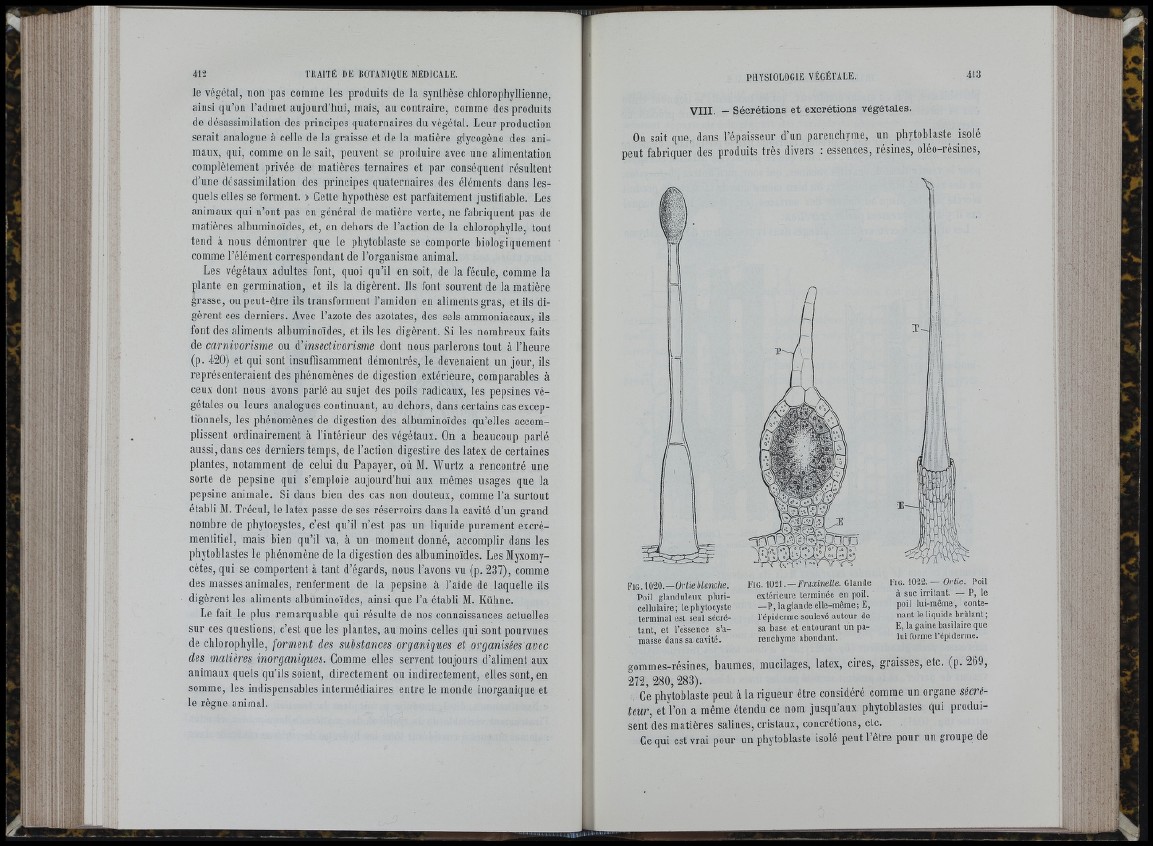

Fig. \020.— Ortieblanche.

Poil glanduleux pluri-

cellulaire; le phytocyste

terminal est seul sécrétant,

et l’essence s’amasse

dans sa cavité.

TFiü.

1021 . — Fraxinelle. Glande

extérieure terminée en poil.

—P, la glande elle-même ; E,

répiderrne soulevé autour de

sa base et entourant un parenchyme

abondant.

Fig. 1022. — Ortie. Poil

à suc irritant. — P, le

poil lui-même, contenant

le liquide brûlant;

E, la gaine basilaire que

lui forme Tépiderme.

gommes-résines, baumes, mucilages, latex, cires, graisses, etc. (p. 269,

27 2 ,2 8 0 ,2 8 3 ).

Ce phytoblaste peut à la rigueur être considéré comme un organe sécréteur,

et Von a même étendu ce nom jusqu’aux phytoblastes qui produisent

des matières salines, cristaux, concrétions, etc.

Ce qui est vrai pour un phytoblaste isolé peut l ’être pour un groupe de