moins épaisses, il devient alors possible que la tacbe du liile corresponde

réellement à la surface extérieure du grain.

Résorption de l’amidon.

Les grains d’amidon ont une période d’état succédant a leur accroissement.

Une fois leur maximum de développement atteint, ils peuvent

demeurer immoliiles pendant une période exirémement longue. Leso-rains

allongés de certaines Enpborbiacées (fig. 838), qui sont plongés, non dans

le protoplasma, mais dans le suc laiteux de ces plantes, continuent seuls

croit-on, a s’accroître tant qu’ils occupent ce milieu nourricier. Mais, dès

qu avec mie certaine dose d’bumidité,une matièredissolvante de l’amidon

intervient, à son contact ce dernier se dissout, se transformant en substance

sucrée, qu’entraînent les liquides de la plante. Dans les graines k

embryon ou à albumen amylacé, au moment où elles germent, la diastase

produit normalement cet eifet. La salive et un grand nombre de liquides

acides ou alcalins servent artificiellement à produire des effets analomcs.

En traitant un grain d’amidon par la salive, par exemple, à une température

de 45 à 50 degrés, on voit une partie de ce grain se dissoudre, tandis

qu une antre partie, une sorte de squelette, qui conserve ordinairement la

forme du grain, ne se dissout pas et résiste ensuite à l ’action de l ’eau

bouillante, et même à celle de la teinture d’iode, qui ne la colore plus en

b eu. Cette sorte de carcasse, très délicate, est formée de cellulose amy la cée,

oi l ’on a conservé pour la portion soluble le nom de granulóse. Celle-

ci disparad, au contact des dissolvants, d’une façon très variable, bizarre

quelquefois, et le squelette préservé peut présenter alors des formes

extrêmement diverses, an détail desquelles il serait snpertlu de s’arrêter.

D. — Inuline.

Dans certaines plantes, des phytocystes contiennent, au lieu d’amidon

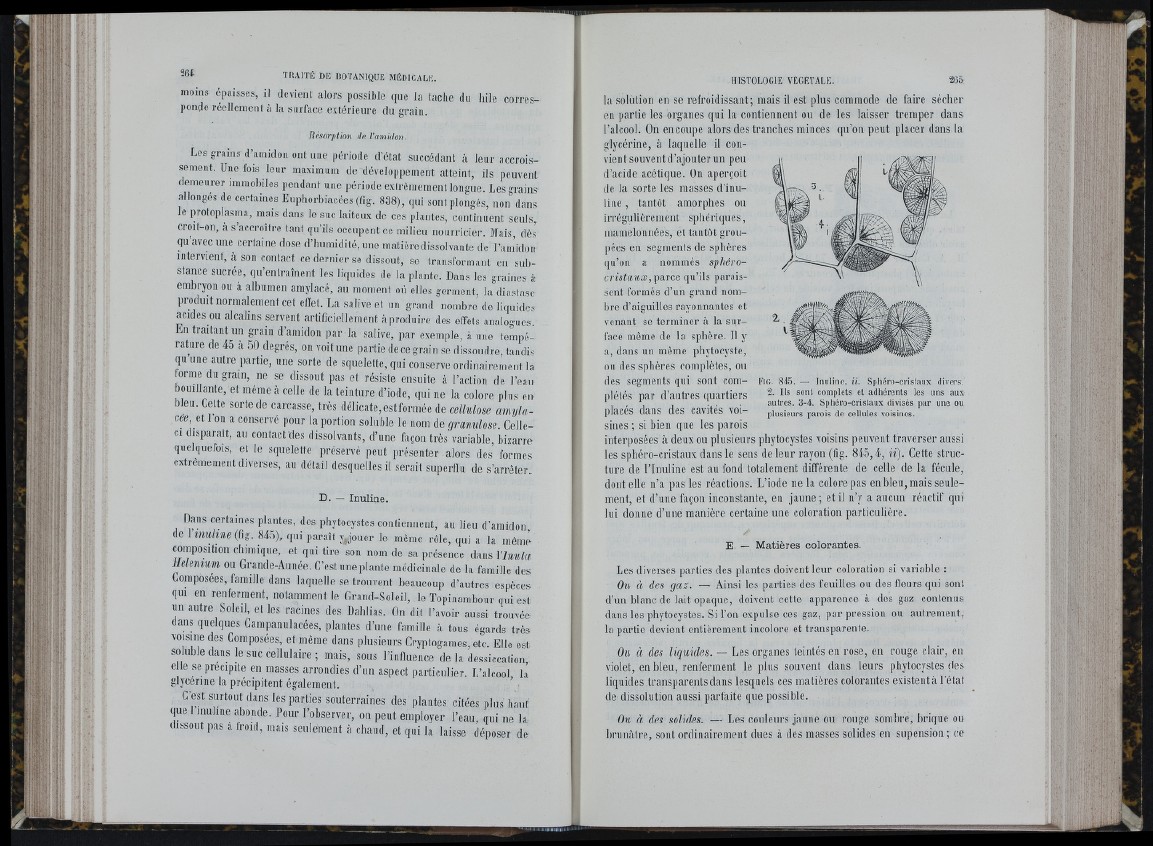

de inuhne (fig. 845), qui paraît y.jouer le même rôle, qui a la môme

composition chimique, et qui tire son nom de sa présence dans Vlnula

Helemum ou Grande-Aiinée. C’est une plante médicinale de la famille des

Composées, famille dans laquelle se trouvent beaucoup d’autres espèces

qui en renferment, notamment le Grand-Soleil, le Topinambour qui est

nu autre Soleil, et les racines des Dahlias. On dit l ’avoir aussi trouvée

dans quelques Campanulacées, plantes d’une famille à tous égards très

voisine des Composées, et même dans plusieurs Cryptogames, etc. Elle est

soluble dans le suc cellulaire ; mais, sous l ’influence de la dessiccation

e le se precipite en masses arrondies d’nn aspect particulier. L’alcool la

glycerine la précipitent également. ’

C’est surtout dans les parties souterraines des plantes citées plus baut

que 1 inulme abonde. Pour l’observer, on peut employer l’eau, qui ne la

dissout pas à froid, mais seulement à chaud, et qui la laisse déposer de

la solution en se refroidissant; mais il est plus commode de faire sécher

en partie les organes qui la contiennent ou de les laisser tremper dans

l’alcool. On en coupe alors des tranches minces qii’on peut placer dans la

glycérine, à laquelle il convient

souvent d’ajouter un peu

d’acide acétique. On aperçoit

de la sorte les masses d’inu-

l in e , tantôt amorphes ou

irrégulièrement sphériques,

mamelonnées, et tantôt groupées

en segments de sphères

qu’on a nommés sphéro-

cris taux, parce qu’ils paraissent

formés d’un grand nombre

d’aiguilles rayonnantes et

venant se terminer à la surface

même de la sphère. D y

a, dans un môme phytocyste,

ou des sphères complètes, ou

des segments qui sont complétés

par d’autres ([uartiers

placés dans des cavités voisines

; si bien que les parois

ITg- 845. — Inuline. ii. Sphéro-cristaux divers.

2. Us sont compiets el adhérents ies uns aux

autres. 3-4. Spiiéro-crislaux divisés par une ou

piusieurs parois de ceiluies voisines.

interposées à deux ou plusieurs pbytocystes voisins peuvent traverser aussi

les sphéro-cristaiix dans le sens de leur rayon (fig. 845,4, ii). Cette structure

de rDiuline est au fond totalement différente de celle de la fécule,

dont elle n’a pas les réactions. L’iode ne la colore pas en bleu, mais seulement,

et d’une façon inconstante, en jau n e ; et il n’y a aucun réactif qui

lui donne d’une manière certaine une coloration particulière.

E — Matières colorantes.

Les diverses parties des plantes doivent leur coloration si variable :

Ou à des gaz. — Ainsi les parties des feuilles ou des fleurs qui sont

d’un blanc de lait opaque, doivent cette apparence cà des gaz contenus

dans les phytocystes. Si l’on expulse ces gaz, par pression ou autrement,

la pcartie devient entièrement incolore et transparente.

Ou à des liquides. — Les organes teintés en rose, en rouge clair, en

violet, en bleu, renferment le plus souvent dans leurs phytocystes des

liquides transparents dans lesquels ces matières colorantes existent à l’état

de dissolution aussi parfaite que possible.

Ou à des solides. — Les couleurs jaune ou rouge sombre, brique ou

brunâtre, sont ordinairement dues à des masses solides en snpension ; ce