son intérieur. De semblables feuilles, tant qu’elles ne sont pas altérées

profondément dans leur tissu, reprennent, on peut le dire, de l’eau aussi

rapidement qu’elles la perdent. Est-il vrai maintenant que la surface des

feuilles aériennes ne soit jamais mouillée par le liquide au contact duquel

on les place? Cette assertion est en général beaucoup trop absolue.

Quand une feuille est plongée en totalité dans l’eau, on voit très bien

quels sont les points qui ne se mouillent pas et ceux qui se laissent

mouiller. Aux premiers, généralement d’un tissu plus lisse, plus serré,

recouverts d’un épiderme plus imperméable, répondent des surfaces ou

des traînées qui semblent brillantes, argentées ; il n’en est pas de même

des derniers. C est par là sans doute que peuvent en grande partie s’expliquer

les résultats auxquels Bonnet dit être arrivé dans ses curieuses

expériences. Senebier avait démontré, sans doute depuis longtemps, que

dans beaucoup de cas Tépiderme des tiges, des branches et de la k a c e

supérieure des feuilles est recouvert d’une matière grasse qui ne se laisse

point mouiller et empêche le contact immédiat de Teau avec le parenchyme

de ces organes. Or, comme Tendosmose ne peut se produire que

quand les liquides mouillent les membranes à traverser, on pouvait conclure

des assertions de Senebier que l ’absorption avait à peine lieu par

les branches, la face supérieure du limbe foliaire, etc. Cette substance

grasse n’a même pas besoin d’exister, alors que la feuille est très lisse,

vernissée, et que le liquide glisse sur elle. Mais il y a un bon nombre de

points des feuilles qui ne sont pas dans ce cas et qu’on peut apercevoir

quand on plonge celle-ci sous Teau. Or ces points, dont la teinte demeure

alors verte, contrairement au reste de la surface des feuilles, sont doués

de la faculté d’absorber au besoin le liquide, par lequel ils se laissent

d’ailleurs parfaitement mouiller.

C’est là ce qui explique que les expériences de Haies sur l’absorption

de Teau par les feuilles aient paru concluantes à bien des botanistes. La

plus célèbre est celle qui, dans son traité de la Statique des végétaux,

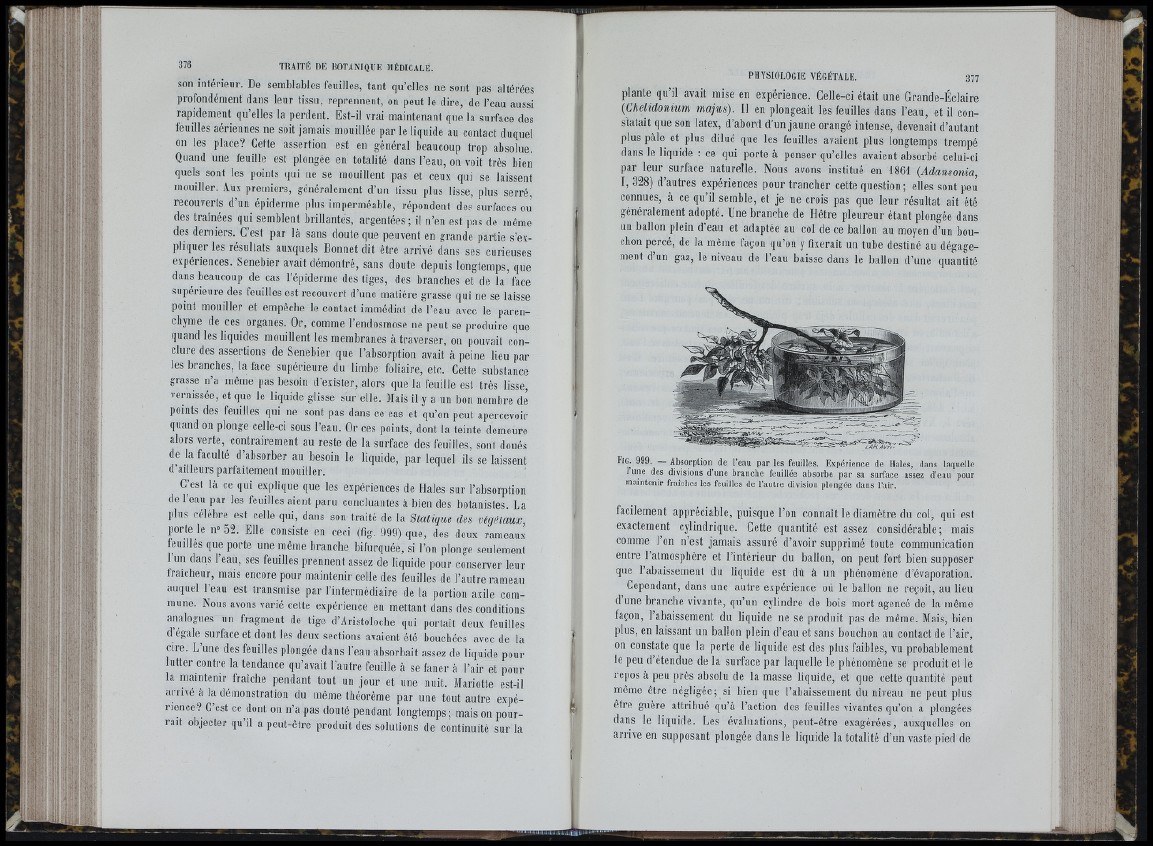

porte le i% 52. Elle consiste en ceci (fig. 999) que, des deux rameaux

feuillés que porte une même branche bifurquée, si Ton plonge seulement

1 un dans Teau, ses feuilles prennent assez de liquide pour conserver leur

fraîcheur, mais encore pour maintenir celle des feuilles de l’autre rameau

auquel Teau est transmise par l’intermédiaire de la portion axile commune.

Nous avons varié cette expérience en mettant dans des conditions

analogues un fragment de tige d’Aristoloche qui portait deux feuilles

d egale^urface et dont les deux sections avaient été bouchées avec de la

cire. L’une des feuilles plongée dans Teau absorbait assez de liquide pour

lutter contre la tendance qu’avait Tautre feuille à se faner à Tair et pour

la maintenir fraîche Y'^dant tout un jour et une nuit. Mariette est-il

arrivé à lYlémonstration du même théorème par une tout autre expérience.?

C est ce dont on n’a pas douté pendant longtemps; mais on pourrait

objecter qu’il a peut-être produit des solutions de continuité sur la

plante qu’il avait mise en expérience. Celle-ci était une Grande-Éclaire

{Chelidonium majus). Il en plongeait les feuilles dans Teau, et il constatait

que son latex, d’abord d’un jaune orangé intense, devenait d’autant

plus pâle et plus dilué que les feuilles avaient plus longtemps trempé

dans le liquide : ce qui porte à penser qu’elles avaient absorbé celui-ci

par leur surface naturelle. Nous avons institué en 1861 {Adansonia,

I, 328) d’autres expériences pour trancher cette question; elles sont peu

connues, à ce qu’il semble, et je ne crois pas que leur résultat ait été

généralement adopté. Une branche de Hêtre pleureur étant plongée dans

un ballon plein d’eau et adaptée au col de ce ballon au moyen d’un bouchon

percé, de la même façon qu’on y fixerait un tube destiné au dégagement

d’un gaz, le niveau de Teau baisse dans le ballon d’une quantité

Fig. 999. — Absorption de l ’eau par les feuilles. Expérience de Haies, dans laquelle

1 une des divisions d’une branche feuillée absorbe par sa surface assez d’eau pour

maintenir fraîches les feuilles de l’autre division plongée dans l’air.

facilement appréciable, puisque Ton connaît le diamètre du coi, qui est

exactement cylindrique. Cette quantité est assez considérable; mais

comme 1 on n’est jamais assuré d’avoir supprimé toute communication

entre Tatmospbère et l’intérieur du ballon, on peut fort bien supposer

que 1 abaissement du liquide est dû à un phénomène d’évaporation.

Cependant, dans une autre expérience où le ballon ne reçoit, au lieu

d une branche vivante, qu’un cylindre de bois mort agencé de la même

façon, l’abaissement du liquide ne se produit pas de même. Mais, bien

plus, en laissant un ballon plein d’eau et sans bouchon au contact de Tair,

on constate que la perte de liquide est des plus faibles, vu probablement

le peu d’étendue de la surface par laquelle le phénomène se produit et le

repos à peu près absolu de la masse liquide, et que cette quantité peut

même être négligée; si bien que l’abaissement du niveau ne peut plus

être guère attribué qu’à Taction des feuilles vivantes qu’on a plongées

dans le liquide. Les évaluations, peut-être exagérées, auxquelles on

arrive en supposant plongée dans le liquide la totalité d’un vaste pied de