Les trois vésicules antipodes, quelquefois peu visibles, souvent arrêtées

de bonne beure dans leur développement, ne paraissent pas jusqu’ici avoir

ultérieurement une importance quelconque.

Les deux noyaux restés libres dans le sac n’ont pas non plus de rôle

ultérieur connu; ils se rejoignent et paraissent souvent se confondre en

une masse unique.

Au contraire, les trois vésicules embryonnaires de l’extrémité supérieure

jouent uu rôle capital dans la constitution de la jeune graine. Deux

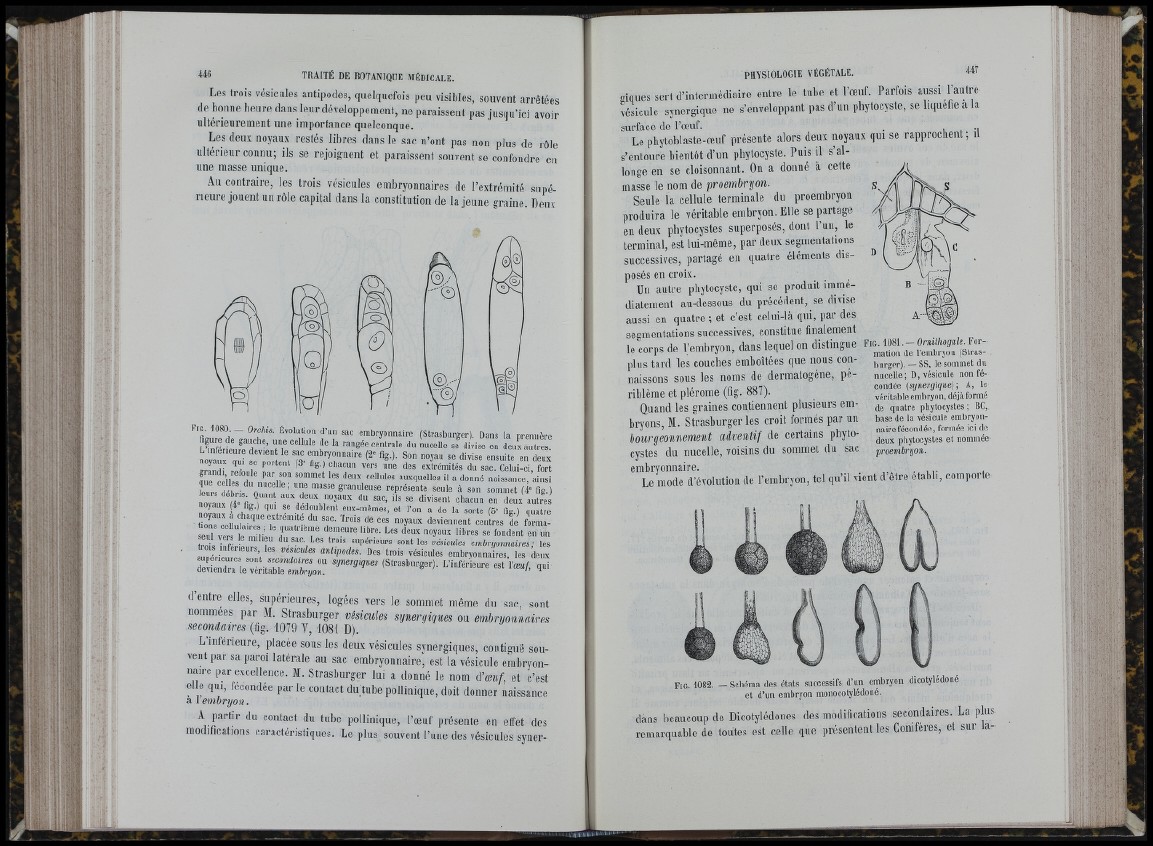

Fig. 1080. Orchis. Évolution d’un sac embryonnaire (Strasburger). Dans la première

S r em ï'T ’ divise en deux 4 n r e s !

grind! refinle ^ du sac. Celui-ci, fort

mie celles d n n auxquelles il a donné naissance, ainsi

leuis d é b r i s n f “ a® granuleuse représente seule à son sommet (4® fig.)

n o v a u . t e 1 ^ 7 ? ' aux deux noyaux du sac, ils se divisent chacun en deux au tfe i

n n i! ’ > ^ 7 dédoublent eux-mêmes, et l ’on a de la sorte (5® fig.) quatre

t io L t f iu lr ir i^ r noyaux deviennent centres de formaseiü

vers le nii ? " f"'-'"“"" f°"6ent eu un

trois inférinn? 1 Supérieurs sont les vésicules embryonnaires; les

Î t é r i e 4 ’i '’T Des trois vésicules embryonnaires, les deux

S X y : t t r r X r (S t-sb u r g e r ). L’inféneure est l ’oe«/, qui

d’entre elles, supérieures, logées vers le sommet même du sac, sont

uommees par M. Strasburger vésicules synergiques ou embryonnaires

secondaires (fig. 1079 V, 1081 D).

L inférieure, placée sous les deux vésicules synergiques, contiguë souvent

pat sa paroi latérale au sac embryonnaire, est la vésicule embryonnaire

par excellence. M. Strasburger lui a donné le nom d’oeuf, et c’est

e e qui, fécondée par le contact du tube pollinique, doit donner naissance

a 1 embryon.

A partir du contact du tube pollinique, l’oeuf présente en effet des

modifications caractéristiques. Le plus souvent l’une des vésicules synero

iques sert d’intermédiaire entre le tube et l’oeuf. Parfois aussi l’autre

vésicule synergique ne s’enveloppant pas d’un phytocyste, se liquéfié a la

surface de l’oeuf. . i , -i

Le phytoblaste-oeuf présente alors deux noyaux qui se rapprochent; il

s’entoure bientôt d’un phytocyste. Puis il s’allonge

en se cloisonnant. On a donné à cette

masse le nom de proembryon.

Seule la cellule terminale du proembryon

produira le véritable embryon. Elle se ^ r t a g e

en deux phytocystes superposés, dont l’un, le

terminal, est lui-même, par deux segmentations

successives, partagé en quatre éléments disposés

en croix.

Un autre phytocyste, qui se produit immédiatement

au-dessous du précédent, se divise

aussi en quatre ; et c’est celui-là qui, par des

segmentations successives, constitue finalement

le corps de l ’embryon, dans lequel on distingue IV w x VI»-/ * “ J -----7 - X F . o J « . - f «

plus tard les couches emboîtées que nous con

naissons sous les noms de dermatogéne, périblème

et plérome (fig. 887).

Quand les graines contiennent plusieurs embryons,

M. Strasburger les croit formés par un

bourgeonnement adventi f de certains phytocystes

du nucelle, voisins du sommet du sac

niation de l’embryon (Strasburger).—

SS, le sommet du

nucelle; D, vésicule non fécondée

(synergique) A, le

véritable embryon, déjà formé

de quatre phytocystes ; BG,

base de la vésicule embryonnaire

fécondée, formée ici de

deux phytocystes et nommée

proembryon.

embryonnaire.

Le mode d’évolution de l’embryon, tel qu’il vient d etre établi, compoite

F ig . 1082. — Schéma des états successifs d’un embryon dicotylédoné

et d’ua embryon monocotylédoné.

dans beaucoup de Dicotylédones des modifications secondaires. La plus,

remarquable de toutes est celle que présentent les Conifères, et sur la