" k l I k

i

■ •’ ‘'iti

I I

'■fÎ

longtemps, et surtout dans les végétaux ligneux, arbres, arbustes, etc., à

■ces formations primaires viennent se joindre, en grand nombre quelquefois,

des formations secondaires.

La zone génératrice, dite encore zone d’accroissement, demeure en

activité continue dans les pays où la température est elle-même assez

constante pour ne point amener

de ralentissements dans la végétation.

Au contraire, lorsque,

comme dans nos pays, il y a,

suivant les saisons, abaissement

ou élévation de température, la

zone d’accroissement s’arrête

dans son évolution pendant les

froids et reprend son travail

aux époques où la température

se relève. G’est ainsi que, tandis

qu’avec une température

constamment élevée, une formation

continue et centrifuge

de vaisseaux et de fibres de bois

s’opère en dedans de la zone,

en même temps que du liber se

produit d’une façon continue

dans la direction centripète, au

côté extérieur de la même

zone, avec des alternatives de

chaud et de froid coïncident des

reprises et des arrêts dans la

formation des couches internes

du liber et des couches externes

de vaisseaux et de fibres de

bois.

Du côté du liber, il ne se

forme pas seulement, dans l ’ordre

centripète, des couches de

faisceaux de fibres, à paroi

épaisse, flexible, à cavité peu

considérable, mais aussi du liber

mou (fig. 89G), c’est-à-dire

l’ iG. 896. — Potiron. Liber mou et ses éléments

caractéristiques, notamment des tubes cribreux,

avec paroi transversale par les ouvertures de

laquelle passe, d’un phytocyste à l ’autre, le

phytoblaste, i'ci contracté intérieurement par

1 action de l ’alcool. Au centre, une plaque

grillagée vue de face.

lorme d’eléments qui n’ont point une paroi épaisse et incrustée de matière

ligneuse, mais d’éléments tubuleu.x, à paroi molle, s’abouchant à

leurs extrémités les uns avec les autres et qui sont principalement des

tubes cribreux oidos, cellules grillagées(yoy. p. 259). Leur situation dans

les faisceaux libériens, relativement à celle des fibres du liber, varie

d’ailleurs beaucoup d’une plante à l’autre. Il y a aussi des phytocystes-

cellules dans les faisceaux libériens ; ils sont dus au cloisonnement des

phytocystes primitifs de cette région et jouent un rôle important dans les

plantes économiques, médicinales, alimentaires, etc., en ce sens qu’ils

renferment la majeure partie des substances actives que peut fournir le

liber, soit qu’ils les fabriquent eux-mêmes, soit qu’ils les emmagasinent

après les avoir reçues d’un parenchyme plus ou moins éloigné.

Du côté intérieur de la zone génératrice, il se produit, soit d’une façon

continue, soit avec des temps d’arrêt plus ou moins prolongés, pendant

les périodes de froid, de nouveaux vaisseaux et de nouvelles fibres du

, B

93-'

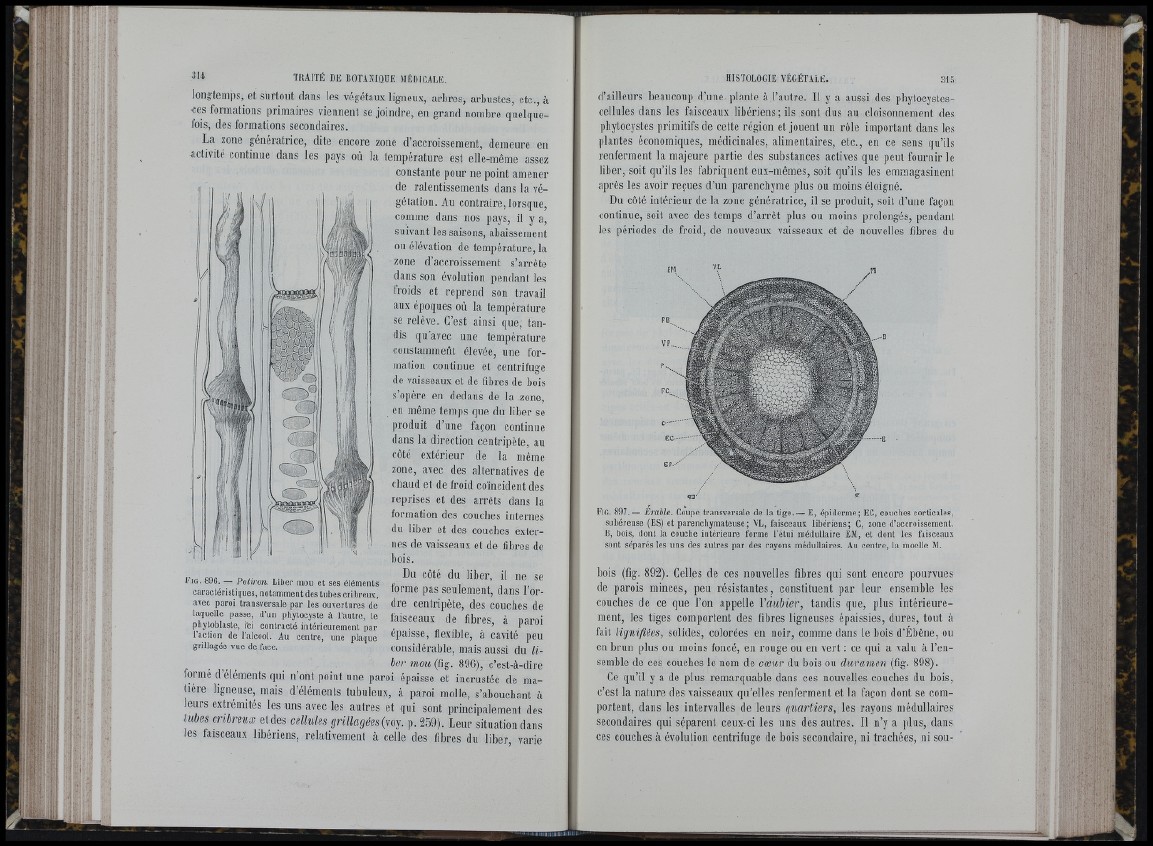

Fig. 897.— Erable. Co'upe transversale de la tige. — E, épiderme; EG, couches corticales,

subéreuse (ES) et parenchymateuse; VL, faisceaux libériens; G, zone d’accroissement.

B, bois, dont la couche intérieure forme l’étui médullaire EM, et dont les faisceaux

sont séparés les uns des autres par des rayons médullaires. Au centre, la moelle M.

bois (fig. 892). Gelles de ces nouvelles fibres qui sont encore pourvues

de parois minces, peu résistantes, constituent par leur ensemble les

couches de ce que l’on appelle Vaubier, tandis que, plus intérieurement,

les tiges comportent des fibres ligneuses épaissies, dures, tout à

fait lignifiées, solides, colorées en noir, comme dans le bois d’Ébène, ou

en brun plus ou moins foncé, en rouge ou en vert : ce qui a valu à l’ensemble

de ces couches le nom de coeur du bois ou duramen (fig. 898).

Ge qu’il y a de plus remarquable dans ces nouvelles couches du bois,

c’est la nature des vaisseaux qu’elles renferment et la façon dont se comportent,

dans les intervalles de leurs quartiers, les rayons médullaires

secondaires qui séparent ceux-ci les uns des autres. Il n ’y a plus, dans

ces couches à évolution centrifuge de bois secondaire, ni trachées, ni sou