r; h î I- t forte plume, parfois tronqué en haut, chargé de longues racines brunâtres.

G’est un astringent et un stimulant qu’on doit récolter au printemps, les

principes qu’il contient disparaissant par le fait de la végétation. On en a

retiré une substance résinoïde, qu’on a comparée â un principe analogue

existant dans les quinquinas, et surtout une essence volatile, [Ans lourde

que l’eau (Trommsdorff), qui lui donne son odeur agréable de girofle et lui

avait valu le nom de Racine-Giroflée. Il est peu employé aujourd’bui.

Le groupe qui précède a aussi tiré le nom de Dryadées d’une petite

lierbe^ivace des montagnes, le B n ja s octopetala L., vanté quelquefois

comme astringent, stomachique et digestif, et dont on a employé les rhizomes

et les feuilles. Son nom spécifique vient du nombre des pièces de

sa corolle blanche, qui est souvent, mais non constamment, de buit.

R o n c e s .

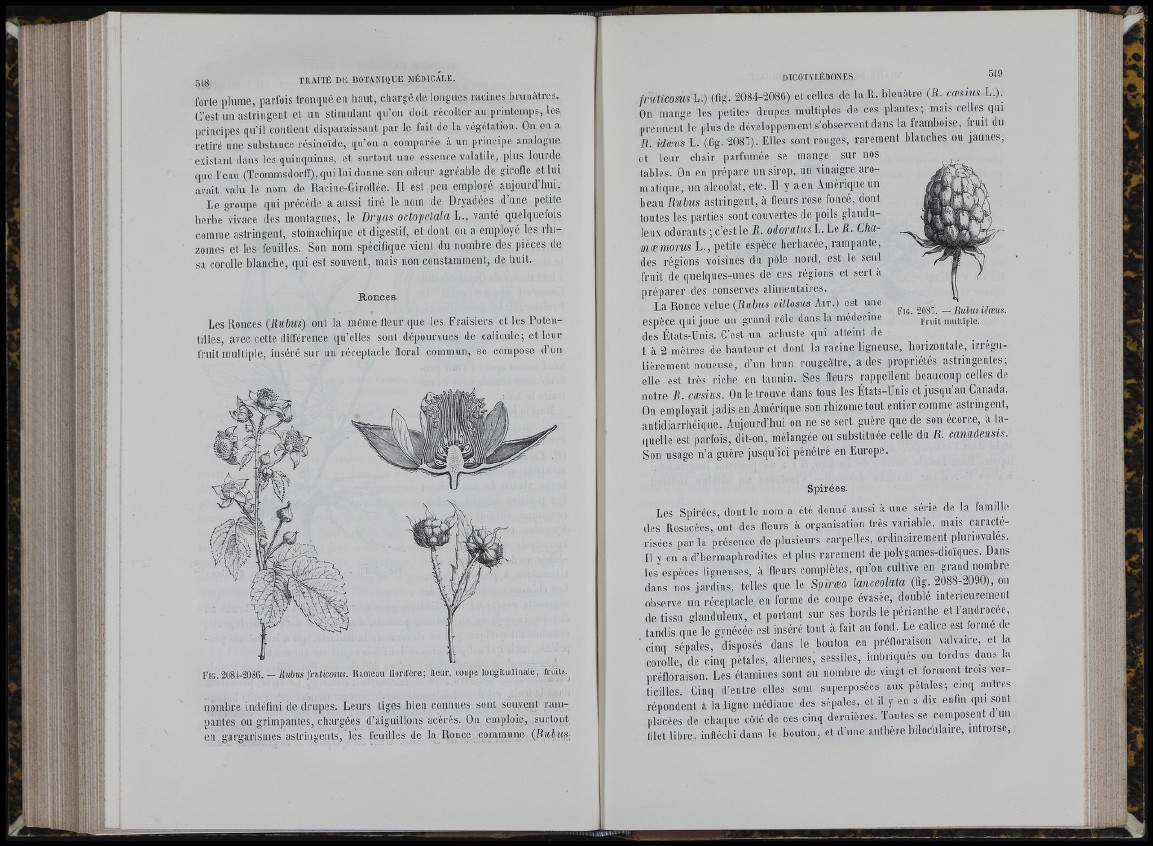

Les Ronces (Rubus) ont la même fleur qne les Fraisiers et les Poten-

lilles, avec cette différence qu’elles sont dépourvues de calicule; et leur

fruit multiple, inséré sur un réceptacle floral commun, se compose d’un

Fig. 2084-2086. — Rubus fruticosiis. Rameau florifère; fleur, coupe longitudinale; fruits.^

nombre indéfini de drupes. Leurs tiges bien connues sont souvent rampantes

ou grimpantes, cbargées d’aiguillons acérés. On emploie, surtout

en gargarismes astringents, lès feuilles de la Ronce commune (Rubus-

frut icosush.) (fig. 2084-2086) et celles de la R. bleuâtre (R. coesius L.).

On mange les petites drupes multiples de ces plantes; mais celles qui

prennent le plus de développement s’observent dans la framboise, fruit du

R. idoeus L. (fig. 2087). Llles sont rouges, rarement blanches ou jaunes,

et leur chair parfumée se mange sur nos

tables. On en prépare un sirop, un vinaigre aromatique,

Fig. 2087. — Rubus iJæus.

Fruit multiple.

un alcoolat, etc. Il y a en Amérique un

beau Rubus astringent, à fleurs rose foncé, dont

toutes les parties sont couvertes de poils glanduleux

odorants ; c’est le R. odoratus L. Le R. Cha-

uiOEuiorus L., petite espèce herbacée, rampante,

des régions voisines du pôle nord, est le seul

fruit de quelques-unes de ces régions et sert â

préparer des conserves alimentaires.

La Ronce velue (Rubus villosus Ait.) est une

espèce qui joue un grand rôle dans la médecine

des États-Unis. C’est un arbuste qui atteint de

I â 2 mètres de bauteur et dont la racine ligneuse, horizontale, irrégulièrement

noueuse, d’un brun rougeâtre, a des propriétés astringentes;

elle est très riche en tannin. Ses fleurs rappellent beaucoup celles de

notre R. coesius. On le trouve dans tous les États-Unis et jusqu’au Canada.

On employait jadis en Amérique son rhizome tout entier comme astringent,

antidiarrliéique. Aujourd’hui on ne se sert guère que de son écorce, â laquelle

est parfois, dit-on, mélangée ou substituée celle du R. canadensis.

Son usage n’a guère jusqu’ici pénétré en Lurope.

S p i r é e s .

Les Spirées, dont le nom a été donné aussi â une^ série de la famille

des Rosacées, ont des fleurs â organisation très variable, mais caractérisées

par la présence de plusieurs carpelles, ordinairement pluriovulés.

II y en a d’hermaphrodites et plus rarement de polygames-dioiques. Dans

les espèces ligneuses, â fleurs complètes, qu’on cultive en grand immbrc

daos nos jardins, telles que le Spiroea lanceolata (fig. 2088-2090), on

observe un réceptacle en forme de coupe évasée, doublé intérieurement

de tissu glanduleux, el portant sur ses bords le périantbe et l’androcee,

tandis que le gynécée est inséré tout â fait au fond. Le calice est forme c e

' cinq sépales, disposés dans le bouton en préfloraison valvaire, et a

corolle, de cinq pétales, alternes, sessiles, imbriqués ou tordus dans ia

préfloraison. Les étamines sont au nombre de vingt et forment trois verticilles.

Cinq d’entre elles sont superposées aux pétales; cinq autres

répondent â la ligne médiane des sépales, et il y en a dix enfin ciui sont

placées de chaque côté de ces cinq dernières. Toutes se composent d uu

filet libre, infléchi dans le bouton, et d’une antbere biloculaire, mtioise,

M

• n i i i i t V i l i r n i i i ' f i r n f