■i ■ ,ktod■

i to

7 .

1, , I ,

;■ «“i

k ra

561. TRAITÉ DE BOTANIQUE MÉDICALE.

encore, comme dans les Ceraseidos, les pétales viennent cà disparaître

totalement. Le nombre des étamines peut être supérieur à vingt, et l’on

en compte assez souvent vingt-cinq, trente ou même dcavantage. D’autres

tleurs n ’en ont plus que quinze ou rarement moins encore.

Il n’est pas tonjours facile de distinguer nettement les iines des autres

les sections que nous venons d’établir dans le genre Prunus , dans lequel

on compte environ quatre-vingts espèces ligneuses, à feuilles alternes,

simples, pourvues de stipules et assez souvent de glandes pétiolaires, originaires

la plupart des régions tempérées de l’iiémisplière boréal.

Nous ne ferons qu’énumérer parmi les espèces utiles : le Pêcber ordi-

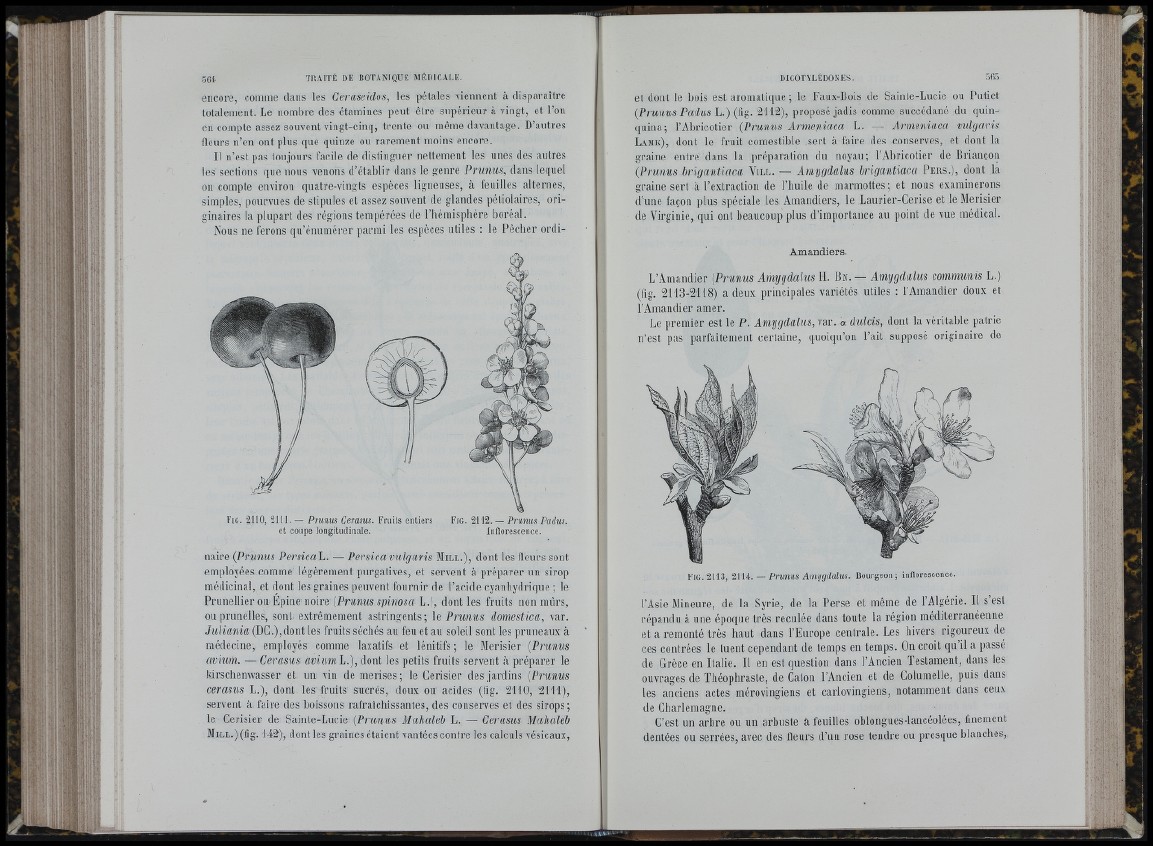

F(G. 2110, 2111. — Pru n u s Cerasus. Fruits entiers

et coupe longitudiuale.

Fjg. 2112. — Prunus Padus.

Infiorescence.

naire {Prunus PersicaL. — Persica vulgaris M i l l . ) , dont les fleurs sont

employées comme légèrement purgatives, et servent à préparer un sirop

médicinal, et dont les graines peuvent fournir de l’acide cyanbydrique ; le

Prunellier ou Épine noire [Prunus spinosa L.), dont les fruits non mûrs,

ou prunelles, sont extrêmement astringents ; le Prunus domestica, var.

Jul iania (DC.), dont les fruits sécbés au feu et au soleil sont les pruneaux à

médecine, employés comme laxatifs et lénitifs ; le Merisier [Prunus

avium. — Cerasus av iumL. ) , dont les petits fruits servent à préparer le

kirscbenwasser et un vin de merises ; le Cerisier des jardins [Prunus

cerasus L.), dont les fruits sucrés, doux ou acides (fig. 2110, 2111),

servent à faire des boissons rafraîchissantes, des conserves et des sirops;

le Cerisier de Sainte-Lucie [Prunus Mahaleb L. — Cerasus Mahaleb

M i l l . ) (fig. 142), d o n t le s g r a i n e s é t a i e n t Vcantées c o n t r e l e s c a l c u l s v é s i c a u x ,

et dont le bois est aromatique ; le Laux-Bois de Sainte-Lucie ou Piitiet

{Prunus Padus L.) (fig. 2112), proposé jadis comme succédané du quinquina;

l’Abricotier {Prunus Armeniaca L. — Armeniaca vulgaris

L amk ) , dont le fruit comestible sert à faire des conserves, et dont la

graine entre dans la préparation du noyau; l’Abricotier de Briançon

{Prunus brigantiaca V i l l . — Amygdalus brigantiaca P e r s . ) , dont la

graine sert à l’extraclion de l’huile de marmottes; et nous examinerons

d’une façon plus spéciale les Amandiers, le Laurier-Cerise et le Merisier

de Virginie, qui ont beaucoup plus d’importance an point de vue médical.

A m a n d i e r . s .

L’Amandier [Prunus Amygdalus H. Bn. — Amygdalus communis L.)

(fig. 2113-2118) a deux principales variétés utiles : l’Amandier doux et

l’Amandier amer.

Le premier est le P. Amygdalus, var. a dulcis, dont la véritable patrie

n’est pas parfaitement certaine, quoiqu’on l’ait supposé originaire de

F ig . 2113, 2 l i i . — Pru n u s Amygdalus . Bourgeon; inflorescence.

l’Asie Mineure, de la Syrie, de la Perse et même de l’Algérie. Il s’est

répandu à une époque très reculée dans toute la région méditerranéenne

et a remonté très haut dans l’Lnrope centrale. Les hivers rigoureux de

ces contrées le tuent cependant de temps en temps. On croit qu’il a passé

de Grèce en Italie. Il en est question dans l’Ancien Testament, dans les

ouvrages de Tbéophraste, de Caton l ’Ancien et de Columelle, puis dans

les anciens actes mérovingiens et carlovingiens, notamment dans ceux

de Cbarlemagne.

C’est un arbre ou un arbuste à feuilles oblongues-lancéolées, finement

dentées ou serrées, aveo des fleurs d’un rose tendre ou presque blanches.

■ :■ ,'v

I