" :P-'

i k i i l

IB"

/ : "

-i

.1ÎT7-"

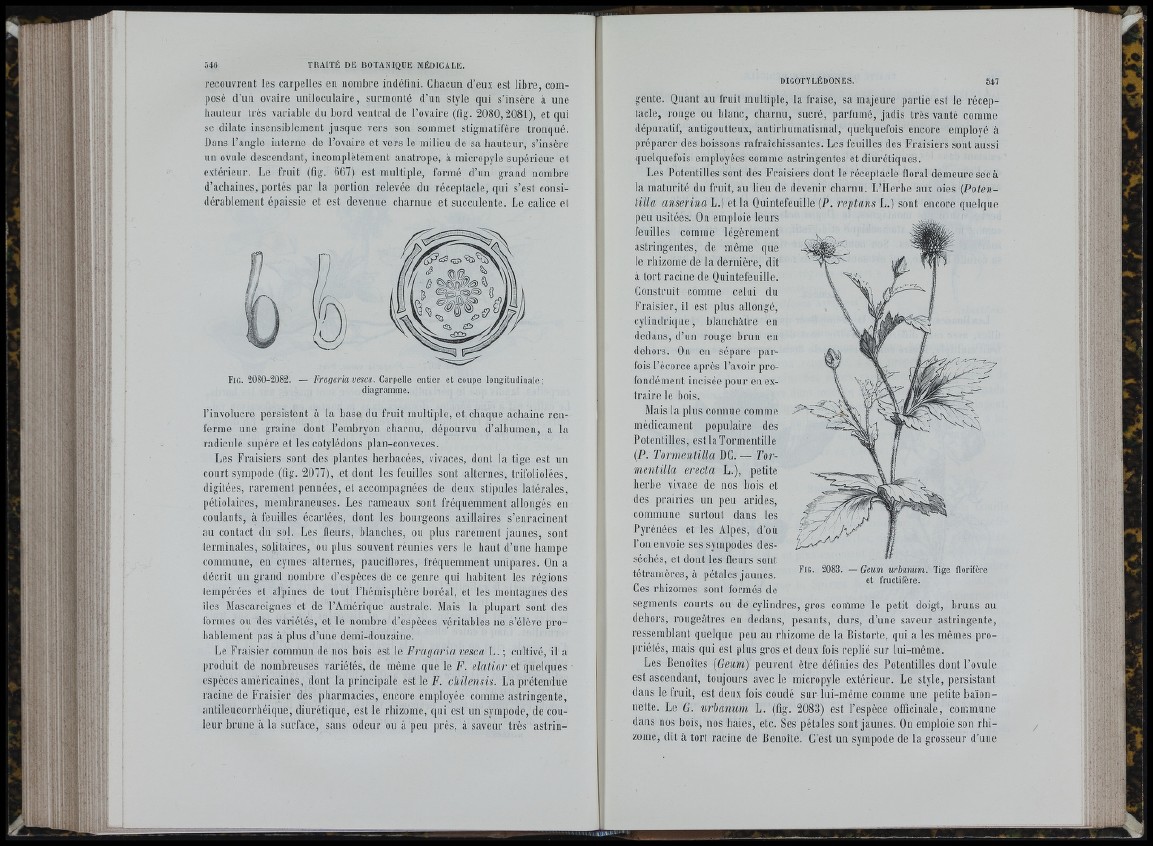

recouvrent les carpelles en nombre indéfmi. Cbacun d’eux est libre, composé

d’un ovaire uniloculaire, surmonté d’un style qui s’insère à une

bauteur très variable du bord ventral de l’ovaire (fig. 2080,2081), et qui

se dilate insensiblement jusque vers son sommet stigmatifère tronqué.

Dans l’angle interne de l’ovaire et vers le milieu de sa bauteur, s’insère

nn ovule descendant, incomplètement anatrope, à micropyle supérieur et

extérieur. Le fruit (fig. GG7) est multiple, formé d’un grand nombre

d’acbaines, portés par la portion relevée du réceptacle, qui s’est considérablement

épaissie et est devenue cbarnue et succulente. Le calice el

F ig . 2080-2082. — Fragaria vesca. Carpelle entier et coupe lo ngitudin ale ;

diagramme.

l’involucre persistent à la base du fruit multiple, et chaque achaine renferme

une graine dont l’embryon cbarnu, dépourvu d’albumen, a la

radicule supère et les cotylédons plan-convexes.

Les Lraisiers sont des plantes herbacées, vivaces, dont la tige est un

court sympode (fig. 2077), et dont les feuilles sont alternes, trifoliolées,

digitées, rarement pennées, et accompagnées de deux stipules latérales,

pétiolaires, membraneuses. Les rameaux sont fréquemment allongés en

coulants, à feuilles écartées, dont les bourgeons axiliaires s’enracinent

au contact du sol. Les fleurs, blancbes, ou plus rarement jaunes, sont

terminales, solitaires, ou plus souvent réunies vers le haut d’iiiie hampe

commune, en cymes alternes, pauciflores, fréquemment unipares. On a

décrit un grand nombre d’espèces de ce genre qui babitent les régions

tempérées et alpines de tout l’bémisphère boréal, et les montagnes des

des Mascareigues et de l ’Amérique australe. Mais la plupart sont des

formes ou des variétés, et le nombre d’espèces véritables ne s’élève probablement

pas à plus d’une demi-douzaine.

Le Fraisier commun de nos bois est le Fragar ia vesca L. ; cultivé, il a

produit de nombreuses variétés, de môme que le F. elatior et quelques

espèces américaines, dont la principale est le U. chilensis. La prétendue

racine de Fraisier des pharmacies, encore employée comme astringente,

aiitileucorrbéique, diurétique, est le rbizome, qui est un sympode, de couleur

brune à la surface, sans odeur ou à peu près, à saveur très astringente.

Quant au fruit multiple, la fraise, sa majeure partie est le réceptacle,

rouge ou blanc, charnu, sucré, parfumé, jadis très vanté comme

dépuratif, antigoutteux, anlirhumatismal, quelquefois encore employé à

préparer des boissons rafraîchissantes. Les feuilles des Fraisiers sont aussi

quelquefois employées comme astringentes et diurétiques.

Les Potentilles sont des Fraisiers dont le réceptacle floral demeure sec à

la maturité du fruit, au lieu de devenir charnu. L’Herbe aux oies {Poten-

tilla anserina L.) et la Quintefeiiille {P. reptans L.) sont encore quelque

peu usitées. On emploie leurs

feuilles comme légèrement

astringentes, de même que

le rhizome de la dernière, dit

à tort racine de Quintefeiiille.

Construit comme celui du

Fraisier, il est plus allongé,

cylindrique, blanchâtre en

dedans, d’un rouge brun en

dehors. On en sépare parfois

Técorce après l’avoir profondément

incisée pour en extraire

le bois.

Mais la plus connue comme

médicament populaire des

Potentilles, estlaTormentille

(P. Tormentilla DG. —■ Tor-

mentilla erecta L.), petite

berbe vivace de nos bois et

des prairies un peu arides,

commune surtout dans les

Pyrénées et les Alpes, d’où

l’on envoie scs sympodes desséchés,

et dont les fleurs sont

F ig . 2083. Geum urbanum. Tige florifère

tétramères, â pétales jaunes.

et fructifère.

Ges rbizomes sont formés de

segments courts ou de cylindres, gros comme le petit doigt, bruns au

dehors, rougeâtres en dedans, pesants, durs, d’une saveur astringente,

ressemblant quelque peu au rhizome de la Bistorte, qui a les mêmes propriétés,

mais qui esl plus gros et deux fois replié sur lui-même.

Les Benoîtes (Geum) peuvent être définies des Potentilles dont l’ovule

est ascendant, toujours avec le micropyle extérieur. Le style, persistant

dans le fruit, est deux fois coudé sur lui-même comme une petite baïonnette.

Le G. urbanum L. (fig. 2083) est l’espèce officinale, commune

dans nos bois, nos haies, etc. Ses pétales sont jaunes. On emploie son rbizome,

dit â tort racine de Benoîte. G’est un sympode de la grosseur d’une

• .'Vk