insuffisante, il est vrai, 3Iais. l ’ascension deviendrait de beaucoup plus

énergique (Jamain) par ce fait que, dans un certain nombre de pbytocystes,

il y a des bulles gazeuses interposées à des colonnettes d’eau et qui soutiennent

celles-ci, pouvant de la sorte surmonter une pression d’une

couple d’atmospbères.

d. L appel par les bourgeons feuillés consiste en une sorte de

« succion » exercée par les feuilles, grâce au pbénomène de la transpiration

(fig. 996). II est certain qu’alors que l’ascension de la sève est peu

active, au premier printemps, son activité s’accroît de beaucoup dès que

les feuilles se développant commencent à perdre par leurs surfaces une

quantité de vapeur ou même d’eau liquide qui est quelquefois très considérable.

e. La température modifie elle-même les deux conditions précédentes.

En s’élevant, elle augmente l ’évaporation et la transpiration, en

même temps qu’elle dilate les masses d’air interposées aux colonnettes

d’eau dans les phytocystes, et que celles-ci sont de la sorte soulevées.

_ f- lumière agit d’une façon analogue en favorisant la transpiration.

g. La vitalité du phytocyste est une cause d’une puissance vraisemblablement

considérable. Avec toutes les conditions précédentes

réunies, la plante une fois morte ne possède plus de transport aqueux

manifeste. II serait possible qu’il y eût appel de la part de chacun des

phytoblastes vivants composant la colonie végétale, et que la contraction,

comme on l ’a nommée, des phytoblastes, qui produit la véritable circulation,

existant dans chacun d’eux, engendrât un mouvementtotal qui a pour

conséquence l’appel du liquide nécessaire à l’entretien de la vie. Ce

liquide est d ailleurs, on le sait, le véhicule principal des aliments.

11 y a probablement encore des causes de l’ascension des liquides dans

les plantes qui nous sont à peu près inconnues; et, dans bien des cas,

celles que nous venons de rappeler ne paraissent pas complètement suffisantes

pour rendre compte de la production du phénomène. La solution

du pioblème doit, à notre avis, dépendre des propriétés animales du

phytoblaste.

Quand la sève est parvenue dans les leiiilles, et plus généralement dans

les portions périphériques de la plante, elle y subit des modifications qui

liu ont valu ie nom de séve élaborée. Outre qu’elle y perd de l’eau par le

fait de la tran ^ ira tio n , la nature des matériaux qu’elle a dissous pour les

amener jusqu’aux parties vertes est modifiée par l’action chlorophyllienne.

Une portion de l’acide carbonique dissous est réduite ; des matériaux

carbonés sont fixés. D’autre part, le protoplasma respire et il y a

combustion lente de certains matériaux hydrocarbonés. A partir de la zone

périphérique, la sève modifiée peut encore dissoudre quelques autres

principes. Telle qu’elle devient alors, elle a reçu depuis longtemps la désignation

de séve descendante, désignation critiquée à juste [titre, car si,

dans la tige, la sève descend d’une manière générale, à partir de ce moment

elle peut aussi s’y porter obliquement et dans toutes sortes de

directions, même dans la direction ascendante, se transportant là où

ses matériaux élaborés doivent concourir à la formation des tissus

nouveaux ou des aliments divers dont la plante a besoin.

On admettait jadis que la sève élaborée descendait dans la lige uniquement

par la zone génératrice. Aujourd’hui l’on pense, avec M. Sachs et

autres, que les tissus qui conduisent la sève élaborée sont : les phytocystes

corticaux et médullaires, notamment ceux des coucbes les plus voisines

des faisceaux libéro-ligneux, chargés surtout du transport des matières

grasses et amylacées, non azotées ; et les pbytocystes allongés el à paroi

mince, extérieurs à la zone d’accroissement et dits cellules cambiformes,

qui charrieraient surtout les matériaux albuminoïdes, plastiques, et dont

le contenu est souvent, en effet, de consistance plus ou moins épaisse et

comme mucilaginense.

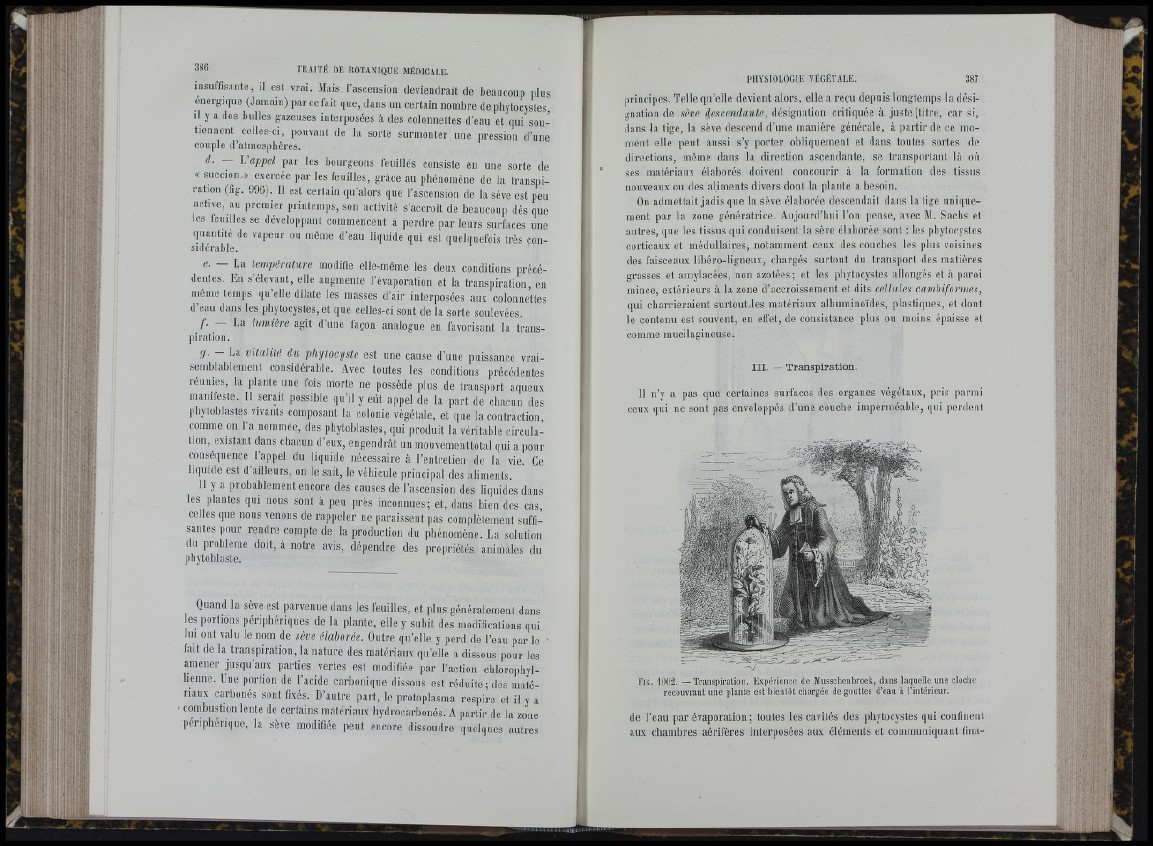

III. — Transpiration.

Il n’y a pas que certaines surfaces des organes végétaux, pris parmi

ceux qui ne sont pas enveloppés d’une couche imperméable, qui perdent

Fig. 1002. — Transpiration. Expérience de Musschenbroek, dans laquelle une cloche

recouvrant une plante est bientôt chargée de gouttes d’eau à l’intérieur.

de l’eau par évaporation; toutes les cavités des phytocystes qui confinent

aux chambres aérifères interposées aux éléments et communiquant fina