f T;- F

T Ü- V

t

f i

1

m

Il -y •ü>.

i f l :

i s I

III

HISTOLOGIE VÉGÉTALE

plus des matières minérales très diverses, parmi lesquelles on a surtout

distingué le soufre, le phosphore, quelques métaux, etc. Cette substance

a reçu le nom de protoplasma, et la masse qu’elle forme ici a souvent été

nommée protoblaste.

Le protoplasma est, suivant M. Huxley, « la base physique de la vie »,

et « une substance commune à tous les êtres vivants », et, de plus, « une

unité, non pas seulement idéale et théorique, mais encore réelle, physique

et matérielle ». Considéré dans les végétaux, nous l’avons appelé « la

substance animale des plantes ». Tous ses caractères sont, en effet, ceux

d’une matière animale; et nous avons même récemment énoncé cette

proposition qui fera peut-être reculer d ’horreur bien des gens : « le phy-

toblaste est un phytozoaire. »

Il est incolore ou hyalin, plus rarement teinté. Il jouit de propriétés

endosmotiqucs très développées. L’eau le pénètre facilement; elle peut

::ièr

Cette partie de la Botanique comprend l’étude des tissus végétaux. Elle

ne peut généralement se faire qu’à l’aide du microscope composé. Elle

intéresse surtout la médecine en ce sens que les éléments des plantes, qui

sont le siège des médicaments ou des principes actifs, sont nécessairement

indispensables à bien connaître pour celui qui veut poursuivre ces

principes jusqu’à leur lieu de dépôt, d’acciimulation et, s’il se peut, de

production.

Tout élément, comme toute plante ou tout organe d’une plante, quel

qu’il soit, a commencé, autant qne nous permettent de l’afiirmer nos

connaissances actuelles, par être une petite masse de matière organisée,

azotée, molle, vivante, que nous avons désignée sous le nom de phyto-

hlaste, et qu’il ne faut pas confondre, comme nous allons le voir, avec la

portion de protoplasma végétal homogène qne l’on a nommée protoblaste.

P H Y T O B L A S T E

.1, — Premier état.

Le phytoblaste est au début représenté par une petite masse, en apparence

homogène, de forme variable, mais à contours arrondis, mousses;

ou globuleuse, on plus ou'moins allongée, quelquefois même filiforme,

on plus ou moins irrégulière, d’une substance molle, semi-fluide, qui a

été, à une certaine époque, comparée à de la gélatine, ou bien à du mucilage,

quoiqu’elle n ’ait point du tout la composition de ce dernier, mais

seulement à cause de sa consistance de ge lée , de glu visqueuse, et aussi

<le sa teinte souvent opaline.

Cette masse est en réalité formée d’une substiince protéique, quaternaire,

contenant de l’oxygène, du carbone, de l’hydrogène et de l’azote,

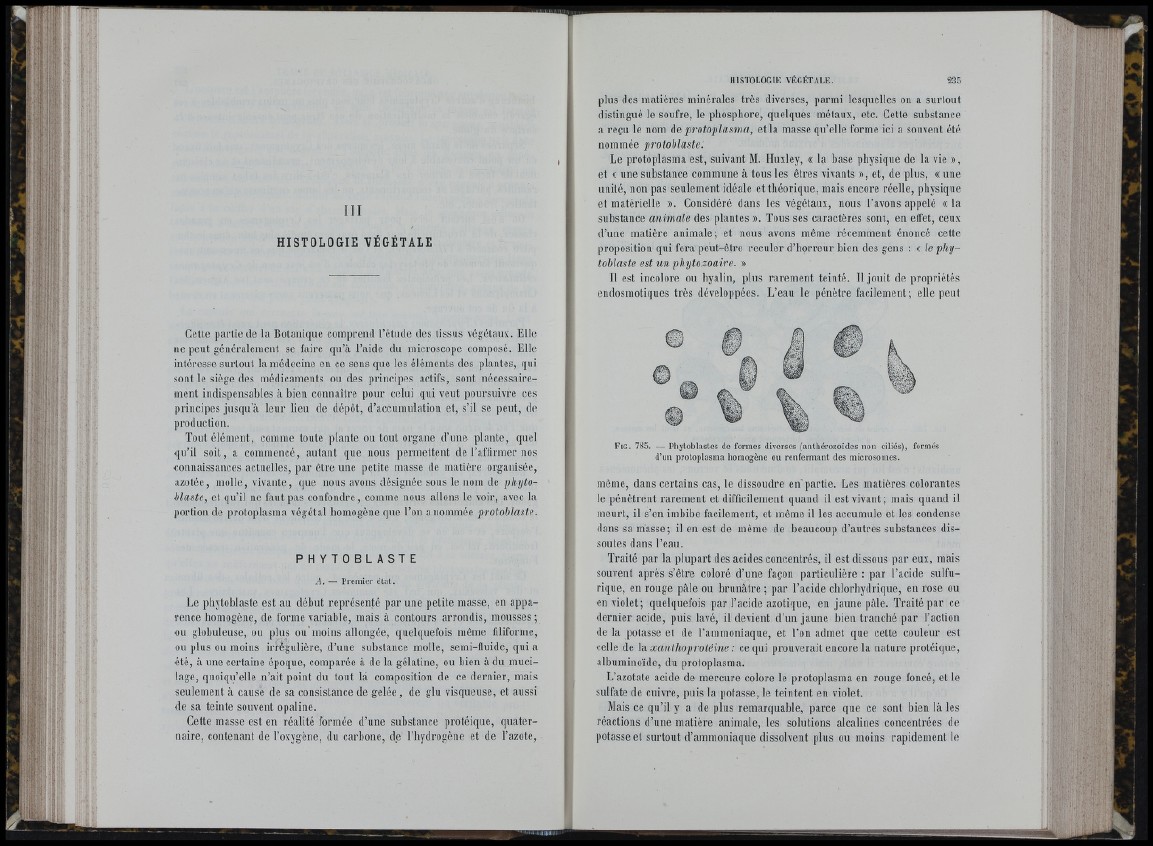

Fig. 785. — Phytoblastes de formes diverses (anthérozoïdes non ciliés), formés

d’un protoplasma homogène ou renfermant des microsomes.

même, dans certains cas, le dissoudre en'partie. Les matières colorantes

le pénètrent rarement et difficilement quand il est vivant ; mais quand il

meurt, il s’en imbibe facilement, et même il les accumule et les condense

dans sa masse; il en est de même de beaucoup d’autres substances dissoutes

dans l’eau.

Traité par la plupart des acides concentrés, il est dissous par eux, mais

souvent après s’être coloré d’une façon particulière : par l ’acide sulfu-

rique, en rouge pâle ou brunâtre ; par l’acide chlorhydrique, en rose ou

en violet; quelquefois par l’acide azotique, en jaune pâle. Traité par ce

dernier acide, puis lavé, il devient d ’un jaune bien tranché par l’action

de la potasse et de l’ammoniaque, et l’on admet qne cette couleur est

celle de la xantlioprotéine : ce qui prouverait encore la nature protéique,

albuminoïde, du protoplasma.

L’azotate acide de mercure colore le protoplasma en rouge foncé, et le

sulfate de cuivre, puis la potasse, le teintent en violet.

Mais ce qu’il y a de plus remarquable, parce que ce sont bien là les

réactions d’une matière animale, les solutions alcalines concentrées de

potasse et surtout d’ammoniaque dissolvent plus on moins rapidement le