' i '1li

r:

"iil:

t U

(lelphes tout à fait à la base, et un ovaire multiovulé, surmonté d’un style

subulé, non barbu, à sommet stigmatifère à peine capité. Leur gousse est

linéaire, à deux valves finalement tordues. Le G. officinalis L. ou Rue

des chèvres (fig. 2197) est nue herbe vivace, baute d’un demi-mètre à

un mètre et demi, qui a des tiges fistuleuses, des feuilles imparipennées, à

folioles oblongues-lancéolées et des grappes axiliaires de fleurs rosées,

lilas ou blancbes. Elle croît communémeiit dans les prairies de nos provinces

méridionales, et elle passait jadis pour sudorifique et même anti-

sypbilitique. On l'a employée en teinture sous le nom de Faux- Indigo.

Le Laux-Acacia (Robinia Pseudo-Acacia L.) (fig. 2198), si souvent

planté chez nous, est un arbre de l’Amérique du Nord, à grappes pendantes

de fleurs blancbes, très odorantes, dont le calice est 5-denté, sub-

bilabié, la carène aiguë et l’ovaire pluriovulé, surmonté d’un style a

sommet stigmatifère obtus ou urccolé. Le fruit est allongé, comprimé,

stipité, bivalve et épaissi sur sa suture placentaire. Les feuilles sont

imparipennées, à folioles elliptiques, stipellées, et la base du racbis est

occupée par deux stipules transformées en aiguillons rigides. Cet arbre,

précieux par son bois, n’est plus guère employé comme médicament,

malgré l’astringence de ses diverses parties.

Le Bagnenandier (Colutea arborescensh.) est aussi un arbuste communément

cultivé dans nos parcs et jardins. Ses fleurs jaunes, disposées en

grappes axiliaires, ont un calice à cinq dents inégales; une corolle à

grand étendard orbiculaire et un grand fruit pendant, vésiculeux, à

paroi translucide, finement veinée, et plein de gaz qui éclatent avec bruit

quand on brise brusquement le péricarpe par compression. Ses feuilles

imparipennées, à 3-5 paires de folioles obovales et souvent émarginées,

un peu glauques, sont accompagnées à la base de deux petites stipules

lancéolées. Leurs folioles sont laxatives et c’est pour cette raison qu’autrefois

dn moins elles étaient employées à falsifier le séné. On les

distingue à leurs épidermes, tous deux pourvus de stomates et formés

de pbytocystes-labulaires à contours légèrement sinueux et non polygonaux.

L’inférieur porte des poils unicellulaires, à base un peu rétrécie

et par suite subfusiformes. Leurs bords ne présentent point un

cordon particulier de pbytocystes allongés, rectangulaires sur la coupe

longitudinale, à paroi peu épaisse et de couleur pâle, cordon qui s’observe

dans les sénés. La paroi des poils du Bagnenandier n’est point tuberculeuse,

comme elle l’est dans le séné. D’ailleurs, les folioles du Bague-

naudier sont plus minces, plus tendres, plus vertes, plus amères que

celles du séné, et leur sommet n’est pas apiculé. Leur présence dans le

séné ne présentait pas d’ailleurs de bien grands inconvénients, puisqu’elles

sont évacuantes comme lui et qu’â une dose peu considérable

elles ne paraissent pas dangereuses.

toi;.

Indigotiers.

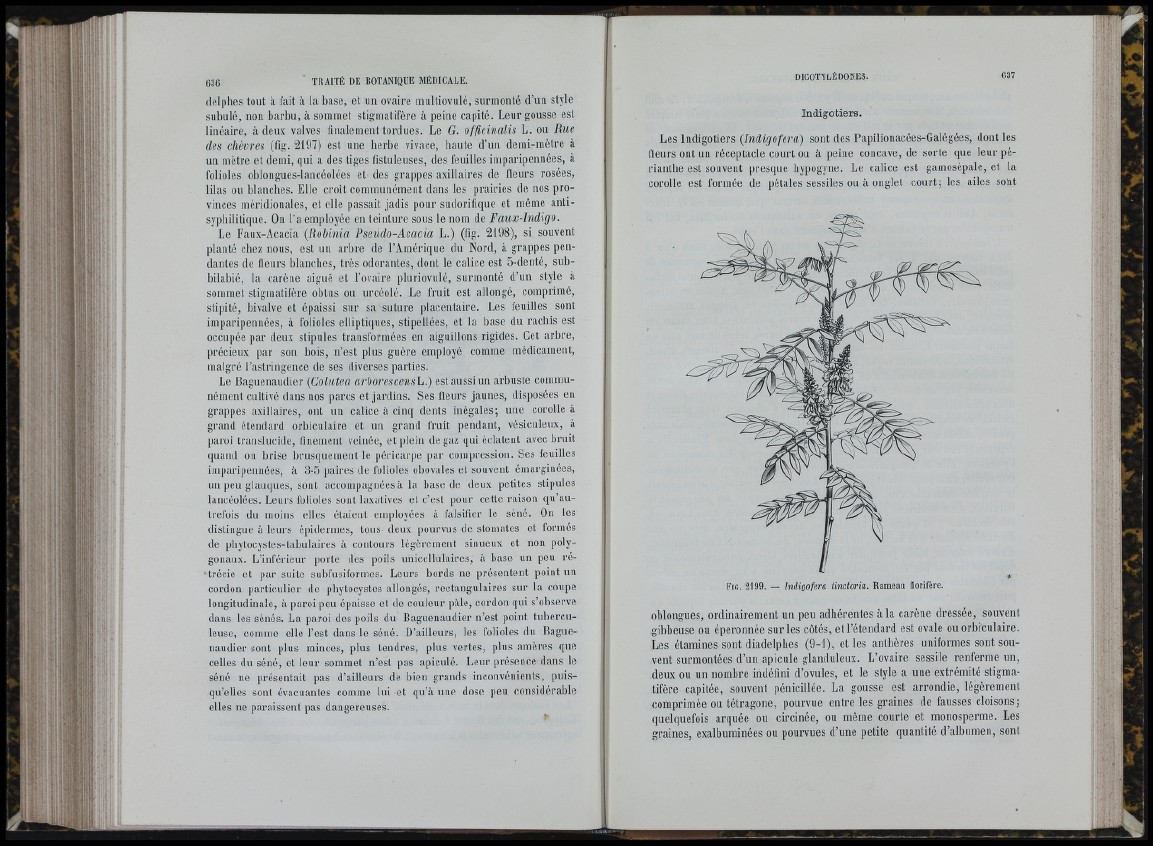

Les Indigotiers (Indigofera) sont des Papilionacées-Galégées, dont les

fleurs ont un réceptacle court ou â peine concave, de sorte que leur périantbe

est souvent presque bypogyne. Le calice est gamosépale, et la

corolle est formée de pétales sessiles ou â onglet court; les ailes sont

Fig. 2199. — Indigofera tinctoria. Rameau florifère.

oblongues, ordinairement un peu adhérentes â la carène dressée, souvent

gibbeuse ou éperonnée sur les côtés, et l’étendard est ovale ou orbiculaire.

Les étamines sont diadelpbes (9-1), et les anthères uniformes sont souvent

surmontées d’un apiculé glanduleux. L’ovaire sessile renferme un,

deux ou un nombre indéfmi d’ovules, et le style a une extrémité stigmatifère

capitée, souvent pénicillée. La gousse est arrondie, légèrement

comprimée ou tétragone, pourvue entre les graines de fausses cloisons;

quelquefois arquée ou circinée, ou même courte et monosperme. Les

graines, exalbuminées ou pourvues d’une petite quantité d’albumen, sont

f f- :

il-!l i l i II

l'i, „.'toj