A iuùMi

: ï a .

r to . ï l ■ ? " : ‘ =

/iQ ! r m. . , . . . . . ' . S ' î » . . - A r 2 « “

!ÌÌrira:,-f ;■%

:■• - ï i ï

;. [d / « i ■

4 :

'à

7 1 : / i

ra: 'ratolB

■k - 7 3

6:;% ■

■% / ■

Y - l 7^ " 7 ^É

::-, â ! S

A a w

'.. . .--m l t

7:

7Tto.. iiüiiiu-à; --;.:/.v:*;Ï,.sÏgi

I ' 7 1 i ' \

f A

' -itoto’ . ra : : 5 .. to:

é ;,. ..e ' -■ "to'

7 7 'I7 I

978 TRAITÉ DE BOTANIQUE MÉDICALE.

il arrive dans le D. Lycoctonum, et dans les espèces voisines. Ces dernières

ont ordinairement des fleurs jaunâtres, d’un rouge vineux ou d’un

pourpre sombre.

Par lâ peut se justifier cette définition : qu’un Aconit est une Nigelle'

â fleurs irrégulières, dans laquelle les staminodes sont d’autant plus développés

qiTon se rapproche davantage du côté postérieur de la fleur.

Les Daupbinelles proprement dites ou Pieds-d’alouette {Delphinium)

présentent la même irrégularité, avec des différences de détail qui ont

porté les botanistes â les partager en un certain nombre de genres. Les

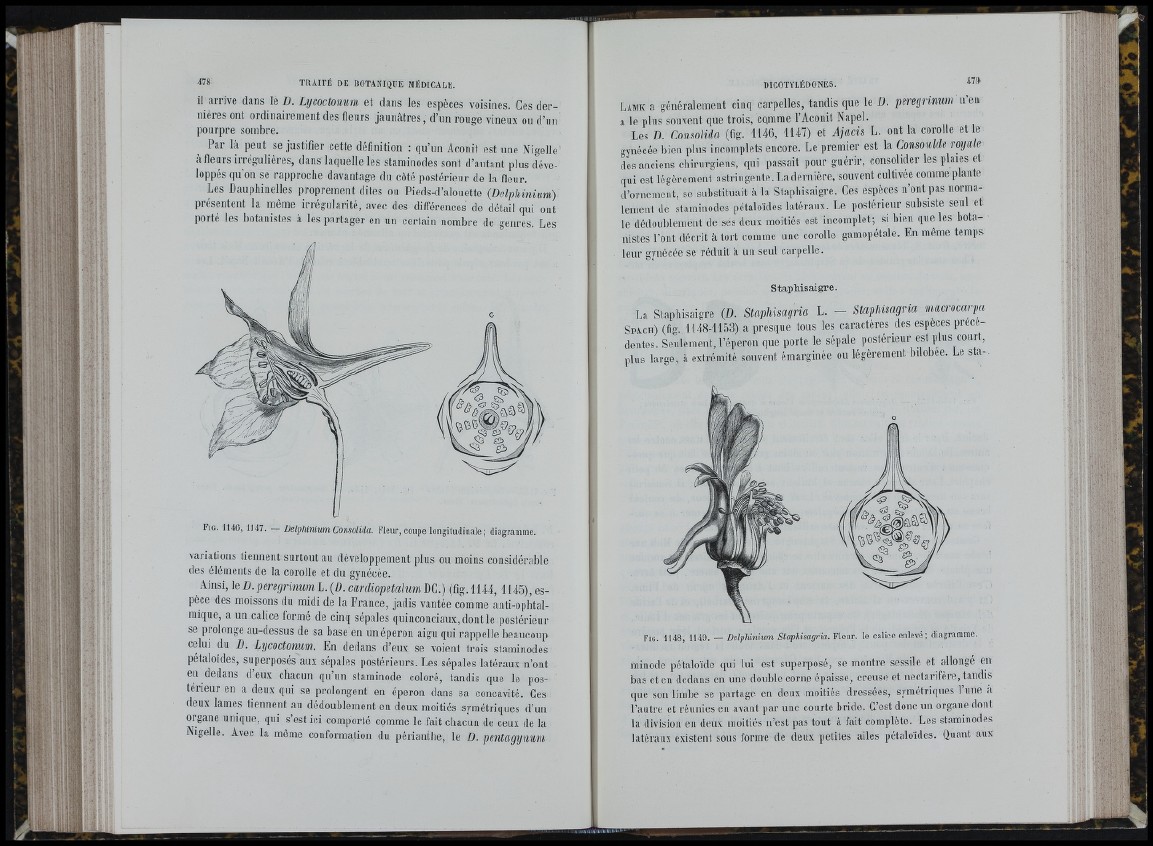

Fig. 1146, 1147. — Delphinium Consolida. Fleur, coupe longitudinale; diagramme.

variations tiennent surtout au développement plus ou moins considérable

des éléments de la corolle et du gynécée.

Ainsi, le D.peregrinum L. {D. cardiopetalumLL.) (fig. 1144, 1145), espèce

des moissons du midi de la France, jadis vantée comme anti-opbtal-

mique, a un calice formé de cinq sépales quinconciaiix, dont le postérieur

se prolonge au-dessus de sa base en iin éperon aigu qui rappelle beaucoup

celui du D. Lycoctonum. En dedans d’eux se voient trois staminodes

pétaloïdes, superposés aux sépales postérieurs. Les sépales latéraux n’ont

en dedans d’eux cbacun qu’un staminode coloré, tandis que le postérieur

en a deux qui se prolongent en éperon dans sa concavité. Ces

deux lames tiennent au dédoublement en deux moitiés symétriques d’un

organe unique, qui s’est ici comporté comme le fait cbacun de ceux de la

Nigelle. Avec la même conformation du périantbe, le D. pentagynum

DICOTYLÉDONES.

Lamk a généralement cinq carpelles, tandis que le D. peregrinum n en

a le plus souvent que trois, co.mme l’Aconit Napel.

L e sD . Consolida (fig. H4G, 1147) et Ajacis L. ont la corolle et le

o-ynécée bien plus incomplets encore. Le premier est la Consoulde royale

des anciens cbirurgiens, qui passait pour guérir, consolider les plaies eU

qui est légèrement astringente. La dernière, souvent cultivée comme plante

d’ornement, se substituait â la Stapbisaigre. Ces espèces n’ont pas normalement

de staminodes pétaloïdes latéraux. Le postérieur subsiste seul et

le dédoublement de ses deux moitiés est incomplet; si bien que les botanistes

l ’ont décrit â tort comme une corolle gamopétale. En même temps

leur gynécée se réduit â un seul carpelle.

StapMsaigre.

La Stapbisaigre {D. Staphisagria L. - Staphisagria macrocaiya

S p a c h ) (fig. 1148-1153) a presque tous les caractères des especes prece

dentes. Seulement, l ’éperon que porte le sépale postérieur est plus court,

plus large, â extrémité souvent émarginée ou légèrement bilobee. Le s ta - .

F ig . 1148, 1149. — Delphinium Staphisagria. F le u r, le calice enlevé; diagramme.

minode pétaloïde qui lui est superposé, se montre sessile et allongé en

bas et en dedans en une double corne épaisse, creuse et nectarifère, tandis

que son limbe se partage en deux moitiés dressées, symétriques l’une â

l’autre et réunies en avant par une courte bride. G’est donc un organe dont

la division en deux moitiés n’est pas tout â fait complète. Les staminodes

latéraux existent sous fórme de deux petites ailes pétaloïdes. Quant aux

'i

' i f

•' i îr ■

LA

- lA v U l v i i l t l 'f c i ’