■' to 'i!l

coriace, et partagé eu autant de logettes qu’il y a de graines. Les logettes

se séparent les uues des autres, formées, en leurs points d’union, d’un

double feuillet, et les semences, descendantes, obovées, comprimées, sont

pourvues d’un embryon cbarnu, sans albumen, à cotylédons épais, entourant

de leur base auriculée la radicule courte et supère. Ou ue connaît

qu’une seule espèce du genre, quoiqu’on puisse la partager en plusieurs

variétés. C’est le Tamarindus indica L.

C’est uu très bel arbre ; il a de 20 à 25 mètres de bauteur. Scs fleurs

sont disposées eu grappes au sommet des rameaux, accompagnées cliacune

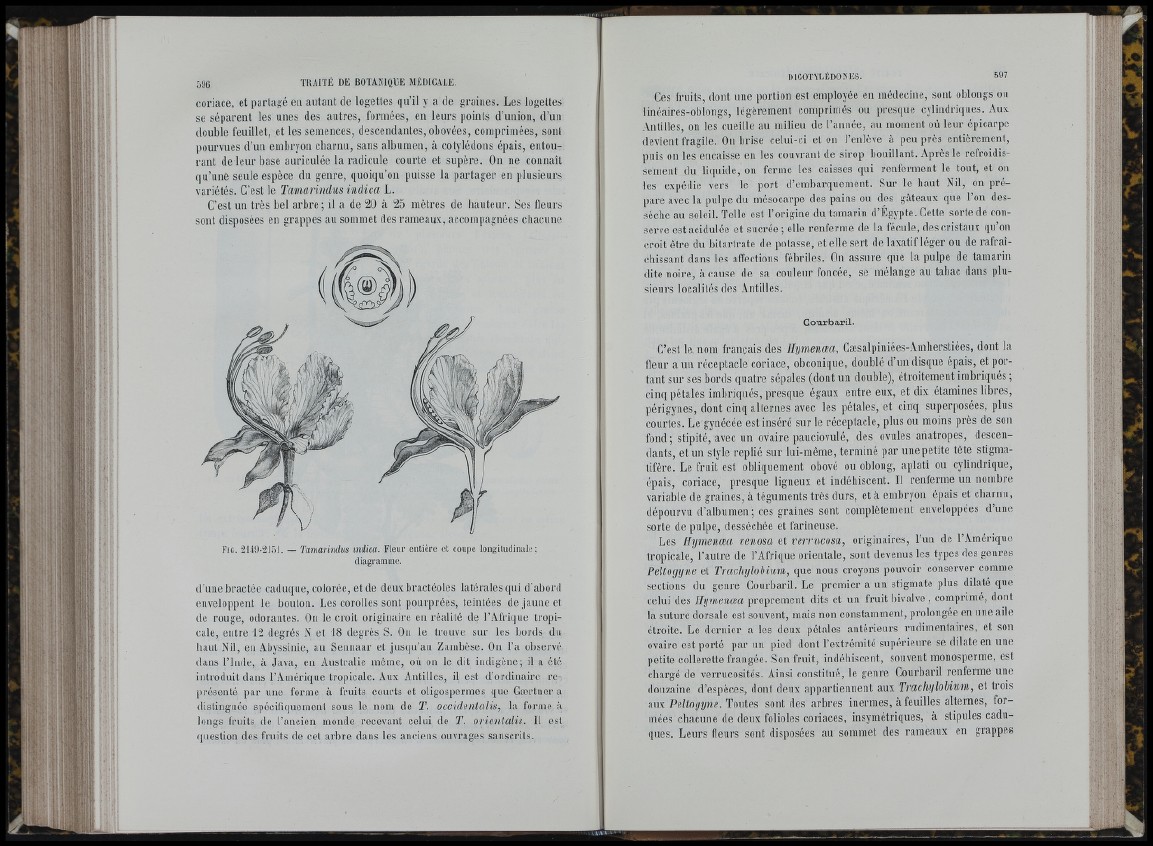

Fig. 2149-2151. Tamarindus indica. Fleur entière et coupe longitudinale;

diagramme.

ti’uiie bractée caduque, colorée, et de deux bractéoles latérales qui d’aborti

enveloppent le boulon. Les corolles sont pourprées, teintées de jaune el

de rouge, odorantes. Ou le croit originaire en réalité de l’Afrique tropicale,

entre 12 degrés N et 18 degrés S. Ou le trouve sur les bords du

liant Nil, en Abyssinie, au Sennaar et jusqu’au Zambèse. Ou l’a observé

dans l’Inde, à Java, en Australie même, où on le dit indigène; il a été

introduit dans l’Amérique tropicale. Aux Antilles, il est d’ordinaire représenté

par une forme à fruits courts et oligospermes que Gærtuer a

distinguée spcciliquemeiit sous le nom de 2’. occidentalis, la forme à

longs fruits de l’ancien monde recevant celui de T. orientalis. Il esl

(juestion des fruits de cet arbre dans les anciens ouvrages sanscrits.

Ces fruits, dont une portion est employée en médecine, sont oblongs ou

linéaires-oblongs, légèrement comprimés ou presque cylindriques. Aux

Antilles, 011 les cueille au milieu de l’année, au moment où leur épicarpe

devient fragile. Ou brise celui-ci et on l’enlève à peu près entièrement,

puis ou les encaisse eu les couvrant de sirop bouillant. Après le refroidissement

du liquide, ou ferme les caisses qui renferment le tout, et ou

les expédie vers le port d’embarquement. Sur le baut Nil, on prépare

avec la pulpe du mésocarpe des pains ou des gâteaux que l’on des-

sècbe au soleil. Telle est l’origine du tamarin d’Égypte. Celte sorte de conserve

est acidulée et sucrée ; elle renferme de la lécule, des cristaux qu ou

croit être du bitartrate de potasse, et elle sert de laxatif léger ou de rafraî-

cbissaut daus les affections fébriles. Ou assure que la pulpe de tamarin

dite noire, â cause de sa couleur foncée, se mélange au tabac dans plusieurs

localités des Antilles.

to/riik;

Gourbaril.

C’est le. nom français des Hymenæa, Cæsalpiniées-Amberstiées, dont la

lleur a uu réceptacle coriace, obconique, doublé d’un disque épais, et portant

sur ses bords quatre sépales (dont un double), étroitement imbriqués ;

cinq pétales imbriqués, presque égaux entre eux, et dix étamines libres,

périgynes, dont cinq alternes avec les pétales, et cinq superposées, plus

courtes. Le gynécée est inséré sur le réceptacle, plus ou moins près de son

fond ; stipité, avec un ovaire pauciovulé, des ovules anatropes, descendants,

et un style replié sur lui-même, terminé par une petite tête stigmatifère.

Le fruit est obliquement obové ou oblong, aplati ou cylindrique,

épais, coriace, presque ligneux et indébiscent. Il renferme un nombre

variable de graines, â téguments très durs, et â embryon épais et cbarnu,

dépourvu d’albumen; ces graines sont complètement enveloppées d’une

sorte de pulpe, dessécbée et farineuse.

Les Hymenæa venosa et verrucosa, originaires, l’un de l’Amérique

tropicale, l’autre de l’Afrique orientale, sont devenus les types des genres

Peltogyne et Trachylobium, que nous croyons pouvoir conserver comme

sections du genre Courbaril. Le premier a un stigmate plus dilaté que

celui des Hymenæa proprement dits et un fruit bivalve, comprimé, dont

la suture dorsale est souvent, mais non constamment, prolongée en une aile

étroite. Le dernier a les deux pétales antérieurs rudimentaires, et sou

ovaire est porté par un pied dont l’extrémité supérieure se dilate en une

petite collerette frangée. Son fruit, indébiscent, souvent monosperme, est

cbargé de verrucosités. Ainsi constitué, le genre Courbaril renferme une

douzaine d’espèces, dont deux appartiennent aux Trachylobium, et trois

aux Peltogyne. Toutes sont des arbres inermes, â feuilles alternes, formées

cbacune de deux folioles coriaces, insymétriques, à stipules caduques.

Leurs fleurs sont disposées au sommet des rameaux en grappes