vasculaire périnucléaire dans celle de l’utricnle primordial azoté, et

réciproquement.

Mais comme, grâce à la plasticité de toute la substance protoplasmique

du phytoblaste, ses divisions sont toutes éminemment mobiles et changeantes,

le centre nucléaire peut être incessamment déplacé, et le noyau

voyage dans les divers départements de la cellule, mobilisé par la résultante

des tractions diverses de ces cordons. Sous la même influence (et

probablement aussi en vertu d’une force qui réside en lui-même), il change

plus ou moins complètement de forme, devient, de sphérique qu’il était,

ovoïde, ou plus ou moins allongé, ou en même temps aplati comme une

semelle.

Il y a des phytoblastes à deux ou plusieurs noyaux. Nous verrons comment

le nombre des noyaux peut s’accroître et comment, par exemple, un

seul noyau se divise en deux autres, quand nous étudierons le mode de

multiplication des phytocystes et des phytoblastes.

Arrivés au plus haut état de complication que ces derniers puissent

présenter, nous trouvons donc dans leur intérieur :

Un utricule primordial, azoté, protoplasmique (fig. 791, AA) ;

Un utricule périnucléaire, également protoplasmique (D) ;

Des rubans ou traînées de substance protoplasmique, unissant l’une à

l’autre ces deux utricules (BB) ;

Des cavités vasculaires, creusées dans ces utricules et ces rubans, et

contenant le liquide nourricier (CC) ;

Le suc ou sève cellulaire baignant les organes précédents (SS, II) ;

Et enfin le noyau (N), formé d’une substance protoplasmique particulière

et renfermant souvent un ou plusieurs nucléoles (00).

L E S T R A V A U X DU P H Y T O B L A S T E

Le phytoblaste est, dans le végétal, le seul agent producteur. Tant

qu’il vit, se nourrit, assimile et désassimile, il fabrique des matériaux

divers : les uns destinés â être conservés, emmagasinés dans quelque portion

de sa masse même; les autres destinés â être disséminés, transportés,

â l’état soluble ou â l’état de gaz, dans les autres parties de la plante et

même dans les milieux ambiants. Outre sa demeure, son enveloppe protectrice,

le phytocyste, qu’il se construit dans un grand nombre de cas, et

le suc cellulaire auquel il donne des qualités particulières, il fabrique :

des matières colorantes ou pigmentaires, de la fécule, de l’inuline, des

matières sucrées, gommeuses, tanniqnes, grasses, aleuriques, des essences,

des résines, gommes-résines, oléo-résines, du latex, des acides, des

alcaloïdes, des sels, cristallisés ou non, des cristalloïdes, etc. Nous allons

passer en revue ces principaux produits de fabrication du phytoblaste, qui

sont dans un grand nombre de cas des médicaments, des principes auxquels

les plantes que nous employons en thérapeutique ou dans l’industrie

doivent leurs propriétés particulières; étude dont l’importance au point

de vue pratique n’échappera â personne.

A. — Phytocyste.

Un phytoblaste s’enveloppant, ainsi que nous l ’avons dit, d’une enveloppe

protectrice de cellulose, fabriquée par lui, extraite par lui de ses maté-

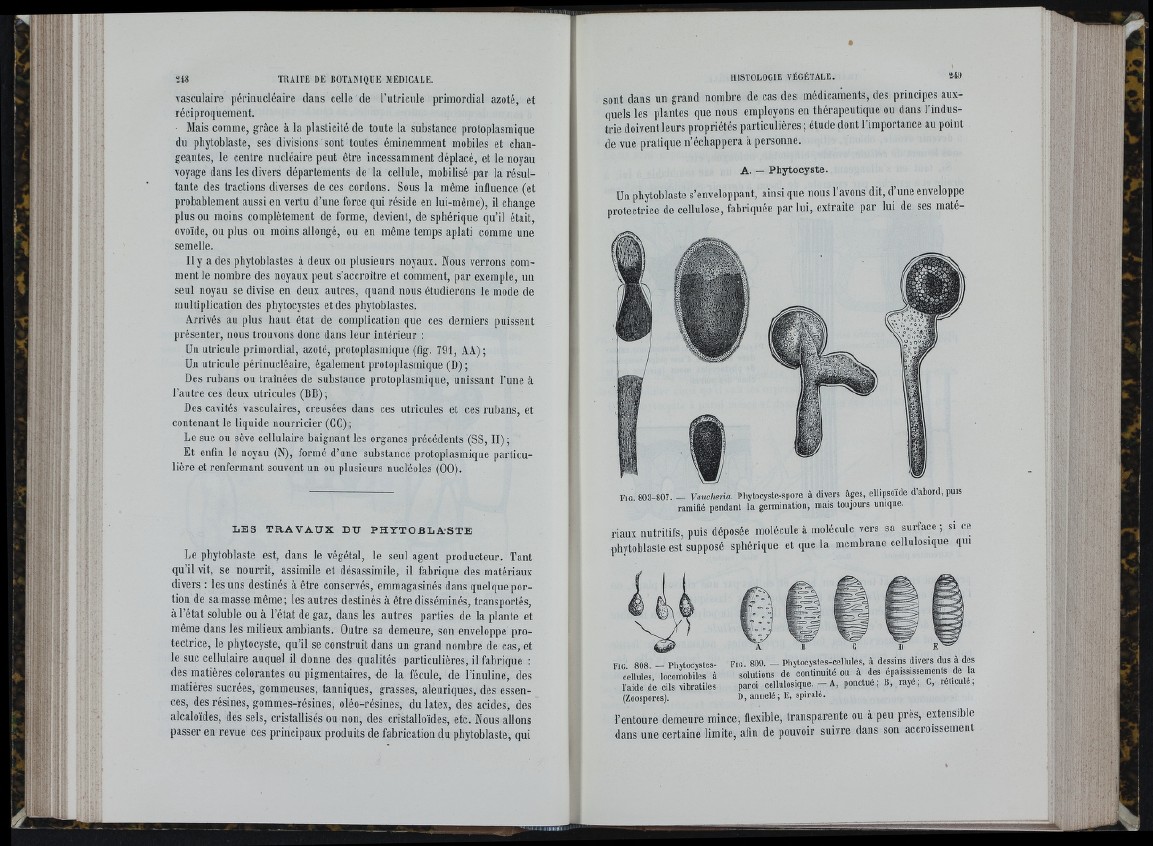

FIG. 803-807. — Vaucheria. Phytocyste-spore à divers âges, ellipsoïde d’abord, puis

ramifié pendant la germination, mais toujours unique.

riaux nutritifs, puis déposée molécule à molécule vers sa surface ; si ce

phytoblaste est supposé sphérique et que la membrane cellulosique qui

Fig. 808. — Phytocystes-

cellules, locomobiles à

l’aide de cils vibrátiles

(Zoospores).

D E

Fig. 809. —• Phytocystes-cellules, à dessins divers dus à des

solutions de continuité ou à des épaississements de la

paroi cellulosique. — A, ponctué; B, rayé; C, réticulé;

D, annelé; E, spiralé.

l’entoure demeure mince, flexible, transparente ou à peu près, extensible

dans une certaine limite, afin de pouvoir suivre dans son accroissement

■fo