108 TRAITÉ DE BOTANIQUE MÉDICALE.

On bien elle [leut, comme le Gompagnon-l)laiic, ou comme le Gbanvre,

les Mercuriüles, les Pislacbiers, le DtUüca, \c Papaya, etc., avoir des

pieds qui ne poiTent que des lleurs mâles et d ’autres qui ne portent que

des lleurs iomelles ; aminci cas on la nomme dioïque, et on la range

dans la Dioecie.

On encore elle possède sur un seul et même pied des lleurs unisexuées

el des tleurs bcrmapbrodites, comme dans un grand nombre de Composées ;

elle est alors polygame : elle appartient â la Polygamie.

La Diclinie est la somme de la Mouoecie, de la Dioecie et de la

Polygamie. Une plante dicline est doue celle qui n ’a pas toutes ses tleurs

bermapbroditcs.

L’étude de la fleur eu général compoi'te eu outre celle du réceptacle,

(jui nous occupera plus loin ([). 110), les questions de symétrie florale, el

aussi l’exameu de Porieiitation de la fleur.

Orientation de la fleur.

il u’y a pas lieu do s’occuper de l’orientation de la fleur terminale.

Cliacim de ses côtés peut, suivant les cas, être tourné vers nu point donné

de l’borizom

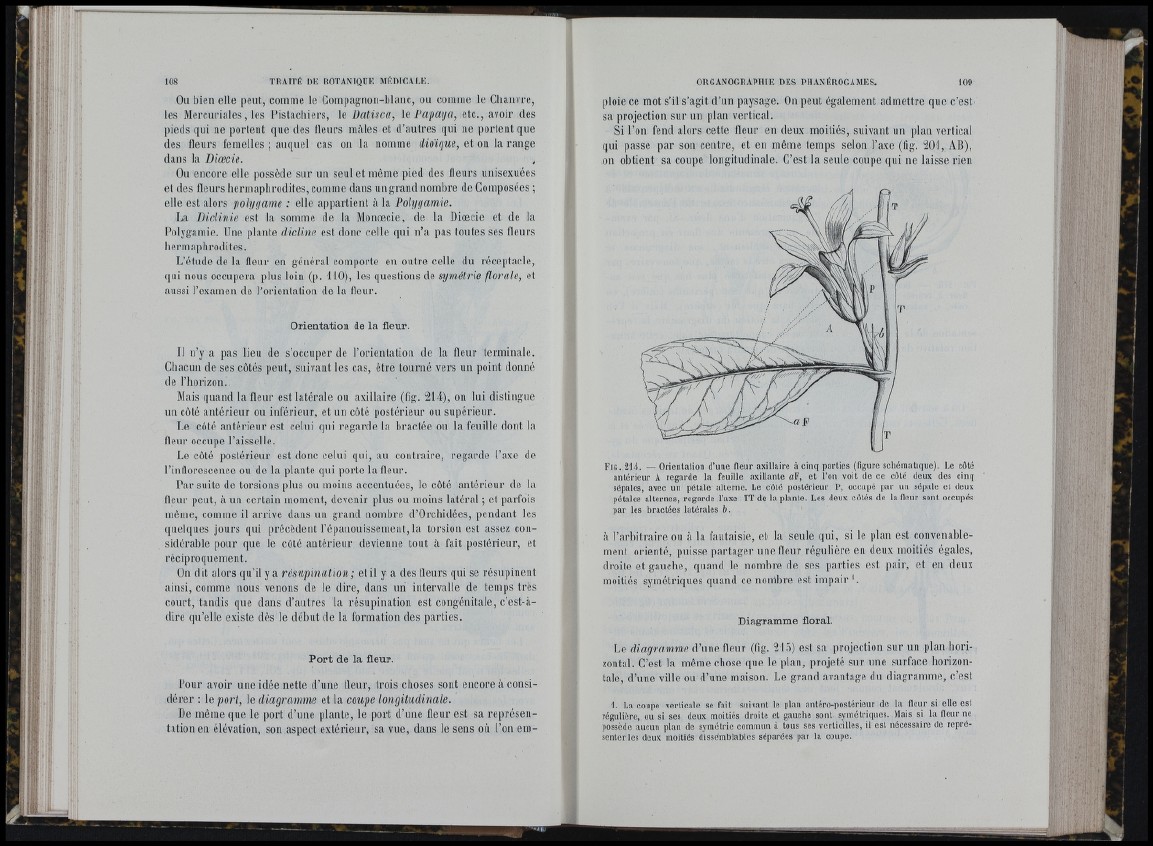

Mais (iiiaiid la fleur est latérale ou axillaire (fig. 214), on lui distingue

un côté antérieur ou iuiéricur, et un côté postérieur on supérieur.

Le côté antérieur est celui qui regarde la bractée on la rouille dont la

fleur occupe l’aisselle.

Le côté postérieur est donc celui qui, au contraire, regarde l’axe de

l’iullorcsccuce ou de la plante qui porte la fleur.

Par suite de torsions [)lus ou moins accentuées, le côte antérieur de la

(leur peut, â un ccrlain moment, devenir plus ou moins latéral ; et parfois

mémo, comme il arrive dans un grand nombre d’Orcbidécs, pendant les

(luebpies jours qui préccdciit répanoiiisscmeut, la torsion est assez considérable

pour quo le côté antérieur devienne tout â fait postérieur, et

i-éciproquement.

Ou dit alors (pi’il y a résupination ; et il y a des fleurs qui se résupineiit

ainsi, comme nous venons de le dire, dans un intervalle de temps très

court, tandis qne dans d’autres la résupination est congénitale, c’est-à-

dire qu’elle existe dès le début de la formation des parties.

P o r t de la fleur.

Pour avoir une idée nette d’une fleur, trois cboses sont encore à considérer

: le port, le diagramme et la coupe longitudinale.

De même que le port d’une plante, le port d’une fleur est sa représentation

en élévation, son aspect extérieur, sa vue, dans le sens où l’on emploie

ce mot s’il s’agit d ’un paysage. On peut également admettre que c’est

sa projection sur un plan vertical.

Si l ’on fend alors cette fleur en deux moitiés, suivant un plan vertical

qui passe par son centre, et en même temps selon l’axe (fig. 201, AD),

on obtient sa coupe longitudinale. C’est la seule coupe qui ne laisse rien

Fig. 214. — Orientation d’une (leur axillaire à cinq parties (figure scliématiquc). loe côté

antérieur A regarde la feuille axillante «E, et l’on voit do ce côté deux des cinq

sépales, avec un pétale alterne. Le côté postérieur P, occu|ié par un sépale et deux

pétales alternes, regarde l’axe TT de la plante. Les deux côtés de la lleur sont occupés

par les bractées latérales b.

à l’arbitraire on à la fantaisie, el la seule (jni, si le plan est convenable-

meiil orienté, puisse partager une lleur régulière en deux moitiés égales,

droite et gaucbe, quand le nombre de ses ptirties est pair, et en deux

moitiés symétriques quand ce nombre est impair %

Diagramme floral.

Le diagramme d’une fleur (fig. 215) est sa projection sur un plan borizontal.

C’est la même cliose que le plan, projeté sur une surface borizon-

tale, d’une ville on d’une maison. Le grand avantage du diagramme, c’est

1. La coupe vertic.ale se fait suivant le plan antéro-postérieiir de la lleur si elle est

régulière, ou si scs deux moitiés droite et gauclie sont symétriques. Mais si la lleur ne

possède aucun plan de symétrie commun à tous scs verticilles, il est nécessaire de représenter

les deux moitiés dissémblablcs séparées par la coupe.