toi

î’ '

i

k-Î (

. .1 Ai

i a

..i£' - -ii: . . . . . . «)|

II. Moelle.

Comme presque tous les parenchymes, la moelle renferme des phylo-

cystes-cellules de diverses variétés. Souvent leurs parois sont minces, el

souvent aussi un certain nombre d’entre eux acquièrent des parois épaisses

et molles, ou épaisses et en même temps scléreuses, ou pierreuses, ou

ligneuses. Ces phytocystes à paroi dure peuvent être disséminés par toute

la moelle, ou rapprochés vers sa périphérie, ou distribués suivant toute sa

longueur en diaphragmes transversaux, continus ou interrompus. Plus

souvent que les pbytocystes cà paroi mince, ils renferment des substances

actives, parfois colorées. Les éléments à parois minces peuvent contenir

les mêmes substances, de l’amidon, du tannin, des sels, etc. ; mais souvent

aussi, à l’âge adulte, ils ne renferment plus que des gaz. A une époque

variable, quand son accroissement est moins actif qne celui du bois qui

l’entoure, le parenchyme de la moelle peut présenter des vides, abandonnant

le centre pour ne persister, parfois en couche très mince, que vers

les parois de l’étui médullaire (fig. 91G); ou bien encore il forme, dans la

cavité centrale interrompue, des diaphragmes transversaux, parallèles on

non entre eux, et souvent très nombreux.

TIGE DES MONOCOTYL ÉDONE S

Ces tiges ne présentent pas, an premier âge, de différences fondamentales

de tissu avec les tiges des Dicotylédones.

Sous leur épiderme, il y a un parenchyme général dont nous verrons

bientôt la double origine, et

qui est primitivement formé

uniquement de 'phytocystes-

cellules.

Si maintenant nous supposons

que cette jeune tige porte

un petit nombre de feuilles,

e t , par exemple, quatre de

chaque côté (fig. 915), on

verra qu’il se forme dans la

lige un nombre égal de faisceaux

libéro-ligneux, correspondant

chacun à une de ces

feuilles ; ces faisceaux (fig.

917-919) comprendront, comme

ceux d’nne tige dicotylédonée,

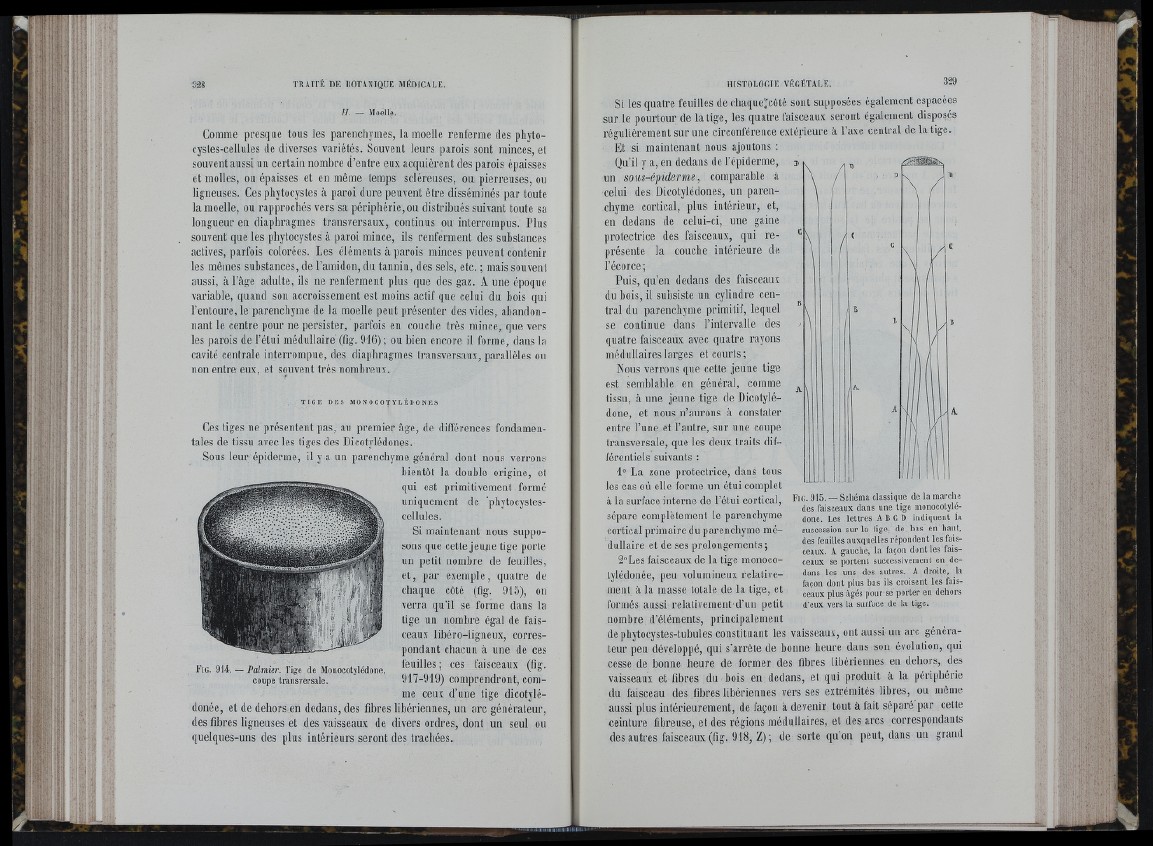

Eig. 914. — Palmier. Tige de Monocotylédone,

coupe transversale.

et de dehors en dedans, des fibres libériennes, un arc générateur,

des fibres ligneuses et des vaisseaux de divers ordres, dont un seul on

quelques-uns des plus intérieurs seront des trachées.

I

Si les quatre feuilles de cbaque’côté sont supposées également espacées

sur le pourtour de la lige, les quatre faisceaux seront également disposés

régulièrement sur une circonférence extérieure à l’axe central de la tige.

Lt si maintenant nous ajoutons ;

Qu’il y a, en dedans de Tépiderme,

un sous-épiderme, comparable â

celui des Dicotylédones, un parenchyme

/

A \

cortical, plus intérieur, et,

en dedans de celui-ci, une gaine

protectrice des faisceaux, qui re présente

la couche intérieure de

Técorce;

Puis, qu’en dedans des faisceaux

du bois, il subsiste un cylindre central

du parenchyme primitif, lequel

se continue dans l’intervalle des

quatre faisceaux avec quatre rayons

médullaires larges et courts ;

Nous verrons que cette jeune tige

est semblable en général, comme

tissu, à une jeune tige de Dicotylédone,

et nous n’aurons à constater

entre Tune et Tanlre, sur une coupe

transversale, que les deux traits différentiels

suivants :

1® La zone protectrice, dans tous

les cas où elle forme un étui complet

à la surface interne de Tétni cortical,

sépare complètement le parenchyme

cortical primaire du parenchyme médullaire

et de ses prolongements;

2® Les faisceaux de la tige monoco-

tylédonée, peu volumineux relativement

à la masse totale de la tige, et

FiG. 915. — Schéma classique de la marche

des faisceaux dans une tige monocotylédone.

Les lettres A B G D indiquent la

succession sur la tige, de bas en haut,

des feuilles auxquelles répondent les faisceaux.

A gauche, la façon dont les faisceaux

se portent successivement en dedans

les uns des autres. A droite, la

façon dont plus bas ils croisent les faisceaux

plus âgés pour se porter en dehors

formés aussi relativement'd’un petit

d’eux vers la surface de la tige.

nombre d’éléments, principalement

de phytocystes-tubules constituant les vaisseaux, ont aussi un arc générateur

peu développé, qui s’arrête de bonne heure dans son évolution, qui

cesse de bonne heure de former des fibres libériennes en dehors, des

vaisseaux et fibres du bois en dedans, et qui produit à la périphérie

du faisceau des fibres libériennes vers ses extrémités libres, ou même

aussi plus intérieurement, de façon à devenir tout à fait séparé par cette

ceinture fibreuse, et des régions médullaires, et des arcs correspondants

des autres faisceaux (fig. 918, Z) ; de sorte qn’on peut, dans un grand