ì'Z

k ■

Gii '■

;ï i

1

: ? „

spacieuse, le phytocyste vidé ne renferme souvent plus que des liquides

ou des gaz, et représente alors une sorte de sac, de cellule ou de vésicule,

que l’on étudiait seule autrefois, sans s’occuper beaucoup du phytoblaste

qui l’avait fabriquée et qui l ’habitait d’abord ; à peu près comme

les anciens malacologistes étudiaient plutôt les coquilles que l’animal

qu’elles renfermaient.

La paroi du phytocyste est perméable à un grand nombre de liquides,

soit parce que, peu épaisse, elle se laisse imbiber par eux, soit parce que,

devenue plus résistante, elle présente en grand nombre des solutions de

continuité, des pores ou des fentes, etc., dont il sera ultérieurement

question.

Souvent d’une grande minceur, d’une transparence à peu près parfaite

et appliqué exactement sur le phytoblaste, le phytocyste ne se distinguerait

point de lui s’il ne possédait des réactions caractéristiques, qui sont celles

de la cellulose. Traité par le chloro-iodure de zinc, il se colore en violet

quelquefois rougeâtre. Par l’action de l’acide siilfurique et de la teinture

alcoolique d’iode, il devient bleu ou plus ou moins violacé. Il est gonflé,

puis dissous par le réactif de Schweiger, qui est une solution d’oxyde de

cuivre ammoniacal. Et surtout, caractère négatif d’nne grande importance,

puisqu’il nous sert à distinguer la substance végétale du phytocyste de la

matière animale du phytoblaste, toutes les variétés de cellulose sont insolubles

dans une solution concentrée d’ammoniaque, à froid ou à chaud.

jD- — Dans un quatrième état, il y a formation, dans l ’utricule primordial azoté,

des organes de la circulation du phytoblaste.

Dans le cas d’un réservoir unique et central pour le suc cellulaire,

l’utricule primordial ne forme qu’un sac plus ou moins épais et continu,

doublantle phytocyste formé de cellulose. On peut séparer nettement l’une

de l’autre ces deux vésicules emboîtées, en coagulant, par l ’alcool, la

solution alcoolique d’iode ou tout autre réactif coagulant, le protoplasma,

le sac phytoblastique, qui revient alors sur lui-même, s'éloigne de la paroi

de cellulose, se ride ou se crispe quelquefois énergiquement, à peu près

comme une vessie tendue de caoutchouc revient sur elle-même en se dégonflant

(fig. 802). Il y a beaucoup de substances dont la plus mince

proportion dissoute dans l’eau produit ce résultat ; le phytoblaste est

d’ailleurs tué par ces réactifs.

La paroi de l’utricule primordial azoté n’est pas égale en densité

dans ses différentes couches. Sa substance passe graduellement, des deux

surfaces vers le centre, de la consistance solide à un état demi-solide,

muqueux, puis tout à fait liquide. Nous ne pouvons cependant, dans l’état

actuel de nos connaissances, admettre que la composition fondamentale du

protoplasma soit différente dans ces diverses couches, et il y a tous les

passages gradués du protoplasma solide de la surface au protoplasma

liquide et bien plus mobile de la profondeur. Le premier joue à l’égard

du dernier le rôle de paroi solide et maintenant prisonnier un liquide cn

mouvement L

Ge liquide, en effet, dans un phytoblaste vivant, a la propriété de se

t

. i r

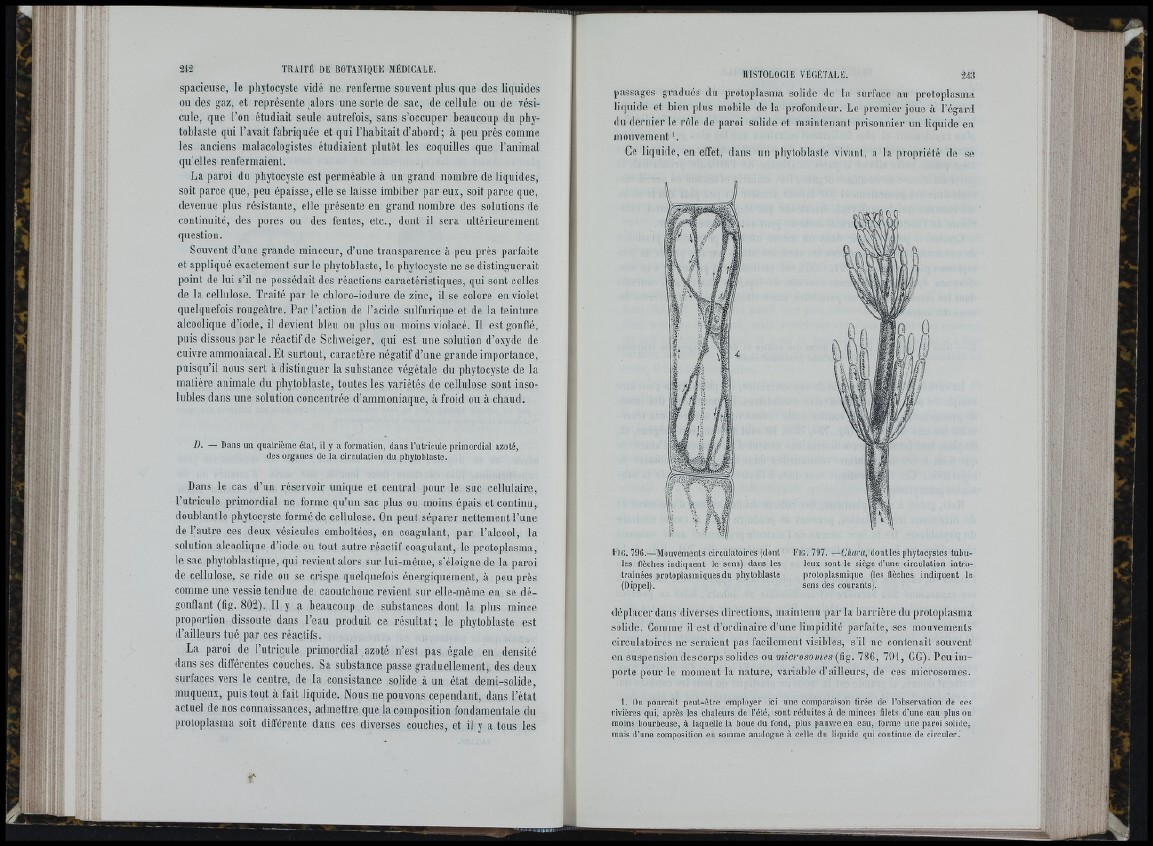

ITg. 796.— Mouvements circulatoires (dont

les flèches indiquent le sens) dans les

traînées protoplasmiques du phytoblaste

(Dippel).

F ig . 797. — LVi«;'«, dont les phytocystes tubuleux

sont le siège d’une circulation intra-

protoplasmique (les flèches indiquent le

sens des courants).

déplacer dans diverses directions, maintenu par la barrière du protoplasma

solide. Comme il est d’ordinaire d’une limpidité parfaite, ses mouvements

circulatoires ne seraient pas facilement visibles, s’il ne contenait souvent

en suspension des corps solides ou microsomes (fig. 786, 791, GG). Peu importe

pour le moment la nature, variable d’ailleurs, de ces microsomes.

1. On pourrait peut-être employer ici une comparaison tirée de l’observation de ces

rivières qui, après les chaleurs de l’été, sont réduites à de minces filets d’une eau plus ou

moins bourbeuse, à laquelle la boue du fond, plus pauvre en eau, forme une paroi solide,

mais d’une composition en somme analogue à celle du liquide qui continue de circuler.

;, ,

k k ::;:k

Mik Aikikfk'

i ■, ■' ■

: u

u,k; '

'■Mi- i.. . i' . ■

■AA/kl A.'M

r - k k

iP?

' ï :

l’À'

. d